পারি,

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

প্রিয়, প্রিয় রবীন্দ্রনাথ,

এবারে আমার ঘরকুনো হওয়ার পালা; এই আমি ঘরকুনো, যার কাছ থেকে তুমি চলে গেছ, আর, আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো।

এ কথা সত্যি যে আমার ভালবাসা আমাকেই পীড়িত করে কখনও কখনও… কিন্তু সেটাই একমাত্র প্রমাণ, যে এসব তোমার জন্য ভাল লক্ষণ নয়। কেন এত দ্রুত চলে গেলে? কেন এত তাড়াহুড়ো থাকে তোমার সবসময়? কেন তুমি তোমার স্বাস্থ্যের কথা এতটুকু ভাব না, যা ভাবাটাই সমীচীন? ও গুরুদেব, আমায় ক্ষমা কোরও, কিন্তু তোমায় যে ভীষণরকম বকাবকি না করলেই নয়।

এই ঘরকুনো হয়ে থাকা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, আর তখন থেকেই করে আছে, ১৫ বছর আগে যেদিন তুমি সান ইসিদ্রো ছাড়লে (কী যে দীর্ঘ সময় মনে হয়, কী অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ)! মিরালরিও-র সেই দিনগুলি আমার সবচেয়ে আনন্দের সময়গুলির মধ্যে একটি। আমার হৃদয় তোমাকে যত দেয়, তত বেশি দিতে চায় বলে মনে হয়।

(ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মূল ইংরেজি চিঠি থেকে অনূদিত)

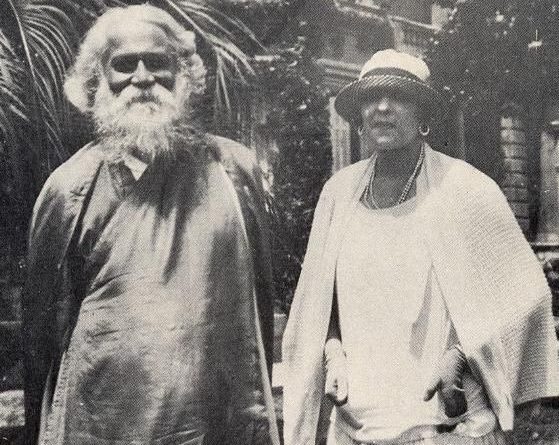

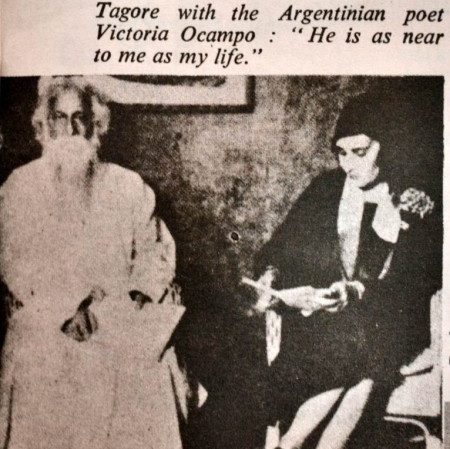

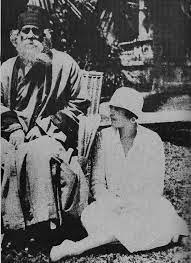

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেস-এর মেয়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো যখন এই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, তাঁর বয়স তখন উনপঞ্চাশ। দেড় দশক আগে, ১৯২৪-এর নভেম্বরে, কিছুটা আকস্মিকভাবেই তরুণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর প্রিয়, অতিপ্রিয় গুরুদেবের। এই দেখাশোনা কেবল সাক্ষাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ঘটে যায় সান ইসিদ্রোর একটি রমণীয় গৃহে দু‘মাস একত্রে বসবাসের সুযোগও৷ কবির স্বাচ্ছন্দ ও শুশ্রূষার জন্য নিজ উদ্যোগে সমস্ত বন্দোবস্ত করেন ভিক্টোরিয়া। শ্রদ্ধা ও আদরে, যত্নে ও মমতায় এই নারী রবীন্দ্রনাথের অসুস্থ শরীরকে একটু একটু করে ভ্রমণের উপযোগী করে তোলেন। অনুষঙ্গে থাকে কবিতার অতলান্ত গভীরতা, যা দু’টি অসমবয়সী মানবমানবীকে ক্রমশ নিকটে এনে দেয়।

১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার লাভের পরবর্তী সময়ে, কবির নাম তখন সারা বিশ্বচর্চিত। ইওরোপের দেশে দেশে সাহিত্য অনুরাগী মানুষজন তো বটেই, সাহিত্য থেকে দূরে থাকা নারীপুরুষও এমনকী, সেই সৌম্যদর্শন সন্তোপম ভারতীয় কবির দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল। তবে ভিক্টোরিয়ার আকাঙ্ক্ষা আদতেই এসবের সাপেক্ষে ভিন্ন। রবীন্দ্র কাব্যোক্ত পূজা ও প্রেম কীভাবে মানবহৃদয়ে সমান্তরাল স্রোতে বহমান হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ওকাম্পোর আত্মনিবেদন বোধ করি, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

“মনে মনে ভিক্টোরিয়া বানিয়ে তুলছিলেন কোন্ সেই অলিন্দ যেখানে এসে ভর করে দাঁড়াবেন প্রাচ্য বৈভবের কবি?”

– শঙ্খ ঘোষ (‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ‘ গ্রন্থের ‘বিজয়ার অলিন্দে‘ অংশ থেকে)

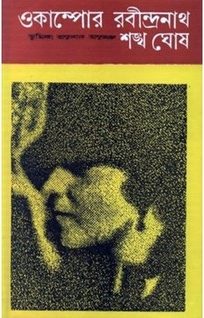

বিশ শতকের ছয়ের দশকের শেষদিক। যুবক কবি শঙ্খ ঘোষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক সমাবেশে গিয়ে, সেখানকার লাইব্রেরিতে খুঁজে পান একটি স্বল্পায়তন বই। সমগ্র বইটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, এবং বইয়ের লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য আপামর বিশ্ববাসীর, বিশেষত বাঙালির কাছে চিরচর্চিত একটি বিষয়। ইতিপূর্বে শঙ্খ ঘোষ ভিক্টোরিয়ার লেখা অন্যান্য প্রবন্ধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আস্ত একটি বই বিষয়ে কেবল তিনি কেন, এ দেশের বহু প্রাজ্ঞ গবেষকও অবগত ছিলেন না। শঙ্খ চাইলেন এই বইটির বাংলা অনুবাদ করতে। চিঠিতে অনুমতি দিলেন স্বয়ং ভিক্টোরিয়া। নাতিদীর্ঘ সেই বইয়ের নাম: ‘Tagore en las barrancas de San Isodro’, শঙ্খ ঘোষ যার অনুবাদ করেন: ‘সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ‘। মূল বইটি ছিল স্প্যানিশ ভাষায়, এবং বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ সালে।

শঙ্খ ঘোষের সমগ্র বইটি কেবলমাত্র অনুবাদেই থেমে থাকল না। বরং অনুবাদ অংশটি রইল মাঝখানে, এবং শুরুতে ‘বিজয়ার অলিন্দে‘ নামে একটি অধ্যায় ও শেষ অধ্যায়ের নাম ‘ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে‘। বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটল অগস্ট ১৯৭৩-এ, নাম: ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ‘। ভিক্টোরিয়া চেয়েছিলেন, বাংলা-অনুবাদ হওয়ার সময় মূল স্প্যানিশ লেখাটি যেন অবিকৃত থাকে। বলা বাহুল্য, ভাষা সংযোগের মাধ্যম বলেই, সংযোগের পথে অন্তরায়ও। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়ার বেশ কিছু লেখা যখন স্প্যানিশ থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, ভিক্টোরিয়া-সহ অনেকেরই মনে হয়েছিল, সেখানে মূল ভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যে পাঠক স্প্যানিশ না জেনে বাংলা জানেন, তাঁর পক্ষে তো এমন তুলনায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাই, ‘সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ‘ অংশটি পড়তে পড়তে প্রতীতি হয়, ভিক্টোরিয়া বুঝি তাঁর গুরুদেবের মাতৃভাষাতেই লিখেছিলেন এই বই।

“সান ইসিদ্রো-তে থাকবার সময়ে আমাকে বাংলার কয়েকটি শব্দ শিখিয়েছিলেন কবি। আমি মনে রেখেছি শুধু একটি, আর ভারতবর্ষকে কেবল সেইটে বলে যাব আমি: ভালোবাসা।

আমরা জানি, ভিক্টোরিয়ার সমস্ত বইটি জুড়ে আছে সেই ভালোবাসারই উচ্চারণ।”

‘মিরালরিও‘-র বাড়িতে কবি ও লেখিকার দীর্ঘ দীর্ঘ আলাপচারিতা ঘটত। কবি জানলার ধারে চেয়ারে বসে কবিতা লিখতেন। লেখা শেষ হলে ভিক্টোরিয়া সেসব শুনতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ পঙক্তি ধরে ধরে ইংরেজি অনুবাদ করে বুঝিয়ে বলতেন। সে-অনুবাদ যে তখনই পূর্ণাঙ্গ কবিতা হয়ে উঠত, এমন নয়। পরে হয়তো কবি সেটিকে নতুন ইংরেজি কবিতায় রূপান্তরিত করতেন। কখনও ভিক্টোরিয়ার মনে হত, তিনি বাংলা জানলে বড় ভাল হত, অথবা গুরুদেব স্প্যানিশ৷ এই ভৌগোলিক ও ভাষাগত দূরত্ব অতিক্রম করে এক বিশ্ববরেণ্য কবি ও একজন সম্ভাবনাময় লাতিন আমেরিকান গদ্যকারের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, এমনকী রাজনৈতিক নৈকট্যও গড়ে ওঠে, তা কেবল ওই দুই মানুষকে নয়, বহু দশক পরেও পাঠককে ঋদ্ধ করে যায়।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর বিদেশভ্রমণের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাচ্যের পুনরুত্থানস্বপ্ন। অথচ সেই স্বপ্ন আহত হচ্ছিল বারবার। ১৯২৪-এ চিন ভ্রমণকালে যুবকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেন রবীন্দ্রনাথ। মাও-জে-দং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বিরুদ্ধতার স্বরে জানিয়ে দিল, প্রাচ্য সভ্যতার কিছুই তারা চায় না। এ ঘটনার কয়েকমাসের মধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার আমন্ত্রণে রওনা দিয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে থামতে হল বুয়েনোস আইরেস-এ, এবং দেখা পেলেন ভিক্টোরিয়ার। সে সাক্ষাৎ বোধ করি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছুটা প্লাতা নদীতটে বহমান খোলা হাওয়ার মতোই ছিল।

অন্যদিকে ভিক্টোরিয়াও তো করে চলেছিলেন আত্মানুসন্ধান। লাতিন আমেরিকার বহু মানুষের মতোই, একদিকে ইওরোপীয় সংস্কৃতিতে জীবন ও মননের উৎসের খোঁজ। অন্যদিকে সেই মেকি সভ্যতার থেকে নিজেকে মুক্ত করার অদম্য অভিপ্রায়, এ দুইয়ের সংকট ভিক্টোরিয়াকেও পীড়িত করত অহরহ। সেই অনুসন্ধানের তাগিদ থেকেই জন্ম নিয়েছিল ‘সুর‘ (sur) পত্রিকা, নিজস্ব স্বর তুলে ধরার উদ্দেশে।

যে ভিক্টোরিয়া একদা ফরাসি ভাষায় গদ্যচর্চা করতেন, তিনের দশকে এসে তিনিই লিখতে শুরু করলেন তাঁর মাতৃভাষা স্প্যানিশে। অস্বীকার করার উপায় নেই, রবীন্দ্রসান্নিধ্য তাঁর লেখকসত্তার বহিঃপ্রকাশে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। প্রতীচ্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার এই চর্যায় গান্ধীর সত্যাগ্রহ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর স্বদেশচেতনা ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করছিল ভিক্টোরিয়াকে। ১৯১৯ সালে গীতাঞ্জলি অনূদিত হল স্প্যানিশ ভাষায়। একদিকে আত্মসন্ধানে অ-স্থির তাঁর ব্যক্তিসত্তা, অন্যদিকে সম্পর্কের দোলাচল, দাম্পত্যসঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ– এমতাবস্থায় রবীন্দ্রকাব্য আক্ষরিকই ভিক্টোরিয়াকে দিতে পেরেছিল শান্তি, আশ্রয়।

‘সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ‘ বইটি ভিক্টোরিয়ার বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের আপ্তসহায়ক লেনার্ড এলমহার্স্ট-কে উৎসর্গ করা। জানুয়ারি ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রো ছেড়ে রওনা হওয়ার পর, জানুয়ারির ৬ তারিখে ভিক্টোরিয়া লেনার্ডকে চিঠিতে লিখছেন, “ভেবেছিলাম মন্তেভিও থেকে (অন্তত) একটা ছোট্ট, একরত্তি বার্তা পাবো। এলো না কোনো খবরই। তুমি হলে গিয়ে প্রথম বন্ধু, যার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করে নিরাশ হলাম৷ গুরুদেবের ‘চলে যাওয়াতে‘ আমার মনের অবস্থাটা যে কিরকম তা তুমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারোনি মনে হয়। যদি পারতে, তাহলে এমনটা ঘটতো না। বেশ, তার তাৎপর্য যদি পুরোপুরি না-ই বুঝে থাকো, যদি এটা না বুঝে থাকো যে আমি পড়ে থাকব সান্ত্বনার মুখাপেক্ষী আতুর অবস্থায়, তাহলেও সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে তো আঁচ করতে পারতে (যে-তুমি তোমার সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে সর্বদাই করে থাকো বড়াই!) যে তোমার পাঠানো তুচ্ছতম ছোট্ট একটি খবরও বিপুল আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বাগত হবে।”

(চিঠির অনুবাদ: কেতকী কুশারী ডাইসন। গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে।)

ওকাম্পোর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখিকা ডরিস মেয়ার। ১৯৭৯-তে প্রকাশিত সেই বইয়ের নাম: Victoria Ocampo, Against the wind and the tide, with a selection of essays by Victoria Ocampo. প্রাবন্ধিক ভিক্টোরিয়া, সম্পাদক ভিক্টোরিয়া, নারী আন্দোলনকর্মী ভিক্টোরিয়া– এ নিয়ে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে গবেষণাপত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু যে ‘গুরুদেব‘ ও ‘বিজয়া‘ কেবল পরস্পরের, একান্ত, তাকে বহির্জগত আবিষ্কার করবে কোন কৌশলে? ১৯৩০-এ আবার পারী শহরে রবীন্দ্রনাথের ডাকে সহযাত্রী হলেন ভিক্টোরিয়া। মুখোমুখি সাক্ষাৎ সেই শেষবার। কিন্তু সংযোগ তো বিচ্ছিন্ন হয় না; সংরক্ষিত ছিন্ন পত্রাবলীতে আজও সেই যৌথতার রেশ থেকে যায়৷ শান্তিনিকেতনে যে-প্রিয় সঙ্গিনীর উপহার দেওয়া চেয়ারে বসে রবীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্ন কেটে যায়, তার প্রকৃত পরচিয়, এমনকী ‘পূরবী‘ কাব্যগ্রন্থেও নেই, যেখানে একাধিক কবিতায় কবি তাঁর ‘বিদেশি ফুল‘-এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন। বরং, রয়ে গেছে, বিজয়াকে পূরবীর সঙ্গে পাঠানো একটুকরো চিঠির এই শব্দগুলিতে, শব্দের মধ্যেকার অব্যক্তগুলিতে…

“My readers who will understand these poems will never know who my Vijaya is, with whom they are associated.”

(২৯ অক্টোবর, ১৯২৫, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

*ঋণ: দে’জ পাবলিশিং

*ছবি ঋণ: Parabaas, Pinterest, Goodreads, artandthoughts

জন্ম ১৭ জুন ১৯৮৬। জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক। মানসিক স্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। কবিতা, সংগীত ও নাট্যচর্চার সঙ্গে নৈকট্য আশৈশব। জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধচর্চা করেন নিয়মিতভাবে৷ তাঁর 'অরুণা শানবাগ নিষ্কৃতিমৃত্যু ও ভারত' (২০১৭) বইটি এদ্যবধি ইউথেনেসিয়া প্রসঙ্গে লেখা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই যা মনোজ্ঞ পাঠকমহলে প্রশংসিত। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কবি ফৈজ আহমেদ ফৈজ-এর সর্বজনবিদিত 'হম দেখেঙ্গে' (দেখে নেবো আমরাই) কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে অবন্তিকা জাতীয় স্তরেও জায়গা করে নিয়েছেন।