গত শতকের কথা। দেখতে দেখতে একশো বছর পার হয়ে গেল। একেবারে গোড়ার দিকের একটি ঘটনায় চোখ ফেরান যদি যায়, দেখা যাবে বনেদি পরিবারের বছর তেইশ কিংবা চব্বিশের এক তরুণী, অবশ্যই সুন্দরী, একটি বাঁধানো খাতা নিয়ে রোজ লিখতে বসতেন তাঁর ঘরে। একরকম লুকিয়ে লুকিয়েই লোকচক্ষুর আড়ালে চলত তাঁর এই লেখালেখির কাজ। বেশ কয়েকটি চিঠি খুলে শুধু লিখেই যেতেন তিনি।

কিন্তু কী লিখতেন তাতে? না, তিনি নিজের কোনও লেখা লিপিবদ্ধ করেননি সেদিন। অথচ তিনি কিন্তু মৌলিক লেখা লেখার মতো ক্ষমতা রাখতেন। খুব ছোটবয়সে বাবার চাকরির সুবাদে বেশ কিছুদিন বিলেতেও ছিলেন। বিলেতে থাকার পর তিনি যখন স্কুলে পড়ার বয়সে এলেন, তখন সিমলায় একটি কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। আর তখন তিনি লেখা আর পড়ায়, এমনকী বলাতেও ফোয়ারার মতো তাঁর মুখ থেকে ইংরেজি ছুটত। এরপর কলকাতায় এলেন তিনি। এসে পাঠ নিলেন লরেটো স্কুলে। আর পাশাপাশি চলল সংগীতের নানা ঘরানার পাঠ। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি জানা মেয়েটি এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসলেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ দিয়ে সম্মানিতও করল। তবু সে মেয়ের কোনও মৌলিক লেখা লিখতে বড় একটা সাধ হত না। বাড়ির লোকেরা অবাক হত তাঁর এমন কীর্তি দেখে।

[the_ad id=”270088″]

বাড়ির লোকজন অবাক হলে কী হবে, আসলে সেদিন তরুণীটি যদি তাঁর বাঁধানো খাতায় অন্যের লেখা চিঠি স্বহস্তে নকল না করে রাখতেন, তবে ভাবীকাল হয়তো এক ঐতিহাসিক সাহিত্যরস থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হত।

এ সময়টা ১৮৯৪ সাল। শরৎকাল। তরুণীকে পত্রদাতা লিখছেন….

“তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।” সেই চিঠিতে এও কবুল করলেন, “তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি।”

হ্যাঁ, এই পত্রের গ্রহীতার নিশ্চয়ই এমন কোনও বিশেষ গুণ পত্রদাতার গোচর হয়েছিল যে কারণে তাঁর স্বীকারোক্তি ছিল এমন অকপট– “আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।”

এমন হরেক কিসিমের কথা বলেও গেছেন একনাগাড়ে, নাই নাই করে ২৫২টি চিঠিতে। তাও ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ —এই আট বছরের মধ্যে। গড় হিসেবে প্রতি এগারো দিন অন্তর একটি করে চিঠি।

ভাবা যায়! আচ্ছা এমনও তো হতে পারত, চিঠিগুলি কালের গহ্বরে লুপ্ত, বিনষ্ট হয়ে যেত! হ্যাঁ, হতে যে পারত না, তা তো নয়। পত্রদাতার অন্য অনেককে লেখা চিঠি কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সে ইতিহাসও আমাদের জানা। কিন্তু দূরদর্শী সেই তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণীটি তা হতে দেননি। তিনি হয়তো বুঝেছিলেন, এই পত্রাবলীই একদিন অমূল্য হয়ে উঠবে। আর সেই সুবাদেই আজ তাঁর বাঁধানো দু’টি ডায়েরির পাতা ‘ছিন্নপত্রাবলী’ নামে গ্রন্থরূপে আমরা হাতে পেয়েছি। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অমূল্যরতন। সেদিন মেয়েটি তাঁর প্রিয়তম পিতৃব্যকে এমনভাবেই বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র বারো বছর। তবু তাঁদের মননে যে বিন্দুমাত্র ব্যবধান ছিল না, তা তো পত্রদাতার কথাতেই স্পষ্ট।

দেখা যাক কী সেই কথা? পত্রদাতা লিখেছিলেন…

[the_ad id=”270086″]

”আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই… আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই; আমরা ইচ্ছে করলে, চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারিনে — চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাঁদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত।” এরপরই দু’জনের মধ্যেকার ব্যবধানের কথা বললেন, “তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ পায়। সে তোর নিজের গুণে।”

“তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।” সেই চিঠিতে এও কবুল করলেন, “তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি।”

আসলে পত্রগ্রহীতারও চিঠি লেখাবার ক্ষমতা থাকতে হবে যে। তবেই সত্য অতি সহজে প্রকাশ পেতে পারে।

সুধীজনের কাছে পত্রকার এবং পত্রগ্রহীতার পরিচয় নিশ্চয়ই এবার আর আলাদা করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সেদিনের সেই সুন্দরী তরুণী ইন্দিরার সঙ্গে কবির সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ পরিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও বেশ সতর্ক এবং সচেতন ছিলেন। ১৯২২ সালে ইন্দিরার কাছেই নিজের পারিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে সরাসরি চিঠিতে জানিয়েছিলেন তাঁর অভিমত। দেখা যাক্ চিঠিতে কী বলছেন এ সম্পর্কে….

[the_ad id=”270084″]

“..আমার পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ছায়াময় হয়ে এসেচে। তার একটা কারণ, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে আমার জীবনের পারিবারিক গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই কোথায় অপসারিত — পরলোকে এবং ইহলোকে; এখন জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নদীর সেই বালুময় পথের মত যাতে নদীর স্রোত আর চলে না।…আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়, কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয় — অবশ্য পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভালবাসি — কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়।..”

বোঝাই যায় ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর সখ্য শুধুমাত্র পারিবারিক সম্পর্কের গুণে গাঢ় এবং দৃঢ় হয়েছিল তা কিন্তু একেবারেই নয়। বরং সে সখ্যের পিছনে একে অপরকে বোঝার বিষয়টি ছিল মূল, যা কখনও কোনও তরফ থেকেই বিচ্যুত হয়নি। বরং তিলে তিলে সম্মান প্রতি-সম্মানের শক্ত ভিত্ গড়ে উঠেছিল। একা এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে মোট ৩৪৮টি চিঠি লিখেছিলেন যা কিনা দ্বিতীয় কোনও আত্মীয়কে তিনি লেখেননি।

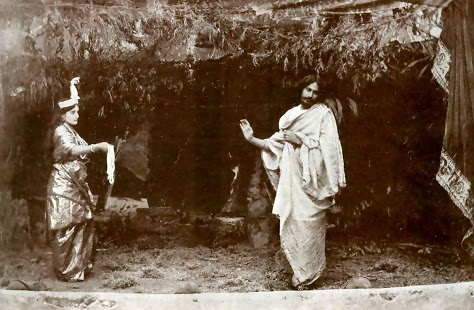

ইন্দিরা খুব ছোট থেকেই তাঁর রবিকাকে কাছে পেয়েছিলেন। ছোট থেকেই বুঝেছিলেন এই অসীম প্রতিভাধর মানুষটিকে আগলে রাখতে হবে। তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করার প্রয়োজনে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। নিয়ত তা করেওছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের, তাঁর সঙ্গীতের, তাঁর শিল্পচর্চার দিকগুলিকে ইন্দিরার সামনে মুখর করেছেন। ইন্দিরা ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ গ্রন্থে তাঁর রবিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পাঁচটি মূল পর্বে তা বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন সঙ্গীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি এবং অবশ্যই পারিবারিক স্মৃতি। এই পর্বের স্মৃতিচারণে বোঝাই যায় ইন্দিরা রবিকার সম্পর্কে আগাগোড়া কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন।

[the_ad id=”270085″]

ইন্দিরা তাঁর রবিকাকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছেন এই বলে, “কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যেভাবে দেখে বা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তাঁর ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটখাটো ইঙ্গিত জানতে পায় যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়মাত্রেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম।”

তাঁর কাছেই জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মনের অন্যান্য স্তরের মধ্যে স্নেহ মমতা প্রীতির স্তরও ছিল অজস্র।

[the_ad id=”266919″]

ইন্দিরা রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ এবং মেজ-বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা। ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ মুম্বই এবং বিলেতও গিয়েছিলেন মেজদাদার কাছে। তখন থেকে ইন্দিরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ইন্দিরাদেবীর ‘ভ্রমণস্মৃতি’ থেকে এও জানা যায়, যে রবিকাকার সঙ্গে হাজারিবাগ-সহ মুসৌরি, গাজিপুর, দার্জিলিং, তিনধারিয়া প্রভৃতি নানা জায়গায় ইন্দিরা গিয়েছিলেন। দু’জনের সম্পর্কের ভিত্ ছোট থেকে গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নানা উৎসবে ইন্দিরা পিয়ানো বাজানোর জন্য যেতেন। তারপর কবির ইচ্ছানুসারেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরার বিয়ে হয়। প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন। এক সাক্ষাৎকারে ইন্দিরাদেবী তাঁর রবিকাকার সঙ্গে পিয়ানো বা হারমোনিয়ম সঙ্গত করার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দুই ধাপের বা থাকের সুন্দর অর্গান যন্ত্রটি ছিল। উপরের ধাপটি পিয়ানোর মত এবং নীচেরটি হারমোনিয়মের মত। সেই যন্ত্রে বসে আমি রবিকার গানের সঙ্গে বাজাতাম।’ তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কখনও যন্ত্র বাজানোর দিকে মনোযোগ দেননি। যদি বা কখনও পিয়ানোয় বসতেন, মাত্র এক আঙুল দিয়ে ঠুকে গানের সুর বসানোর চেষ্টা করতেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথ যে একটিমাত্র গানের [এ কী সত্য সকলই সত্য] স্বরলিপি স্বহস্তে লিখেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক তথ্যটিও ইন্দিরাদেবী ছাড়া বিশেষ কেউ জানতেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকেই এ কথা জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ইন্দিরাদেবীর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে কবিগানের স্বরলিপি সংশোধন এবং সংযোজন নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই আকালে রবীন্দ্রসংস্কৃতির লালন এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এবং অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এবং ঘিরে এমন মহৎ ব্রতে তাঁর সমতূল্য দ্বিতীয় কোনও ব্রতী খুঁজে পাওয়া ভার।

[বি:দ্র: এই লেখার একাংশ ‘ইন্দিরা‘ সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইন্দিরা স্মারক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক পরিমার্জন করে এখানে নতুন করে লিখলাম।]

গ্রন্থঋণ:

১) ছিন্নপত্রাবলী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২) চিঠিপত্র- ১-৫ম খণ্ড – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩) স্মৃতিসম্পুট ১-৩য় খণ্ড – ইন্দিরা দেবী

৪) রবীন্দ্রস্মৃতি – ইন্দিরা দেবী

৫) রবিজীবনী ৩-৯ম খণ্ড – প্রশান্তকুমার পাল

৬) রবীন্দ্রজীবনী ১-৪র্থ খণ্ড – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

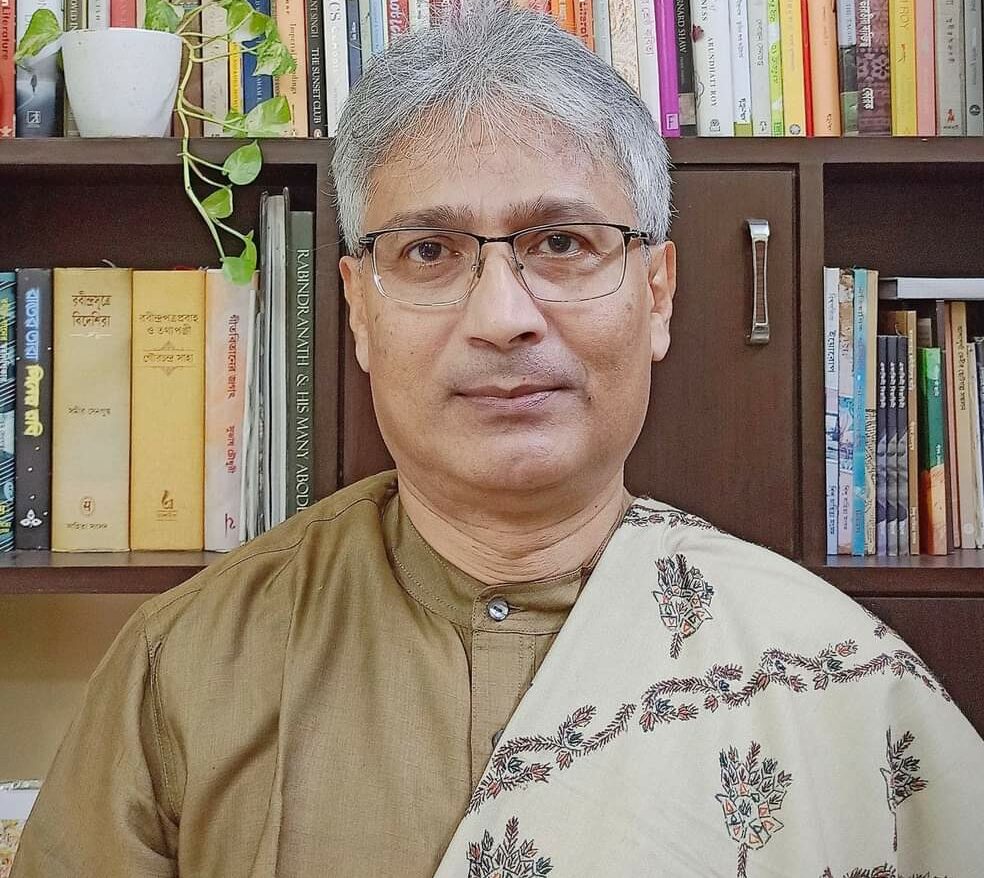

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।