রেজাল্টের পর উৎসবময় দিনগুলির একটিতে এসেছিলেন এক অচেনা মানুষ, যাঁর নাম এখন মনে নেই। বলেছিলেন, হায়ার সেকেন্ডারির ফল বেরলে তিনি প্রতিবছর প্রথম দশজনের বাড়িতে যান। আমার জন্য এনেছিলেন একটি গোলাপ ও রঙিন স্কেচপেনে কবিতা লেখা মানপত্র। কবিতার কয়েকটি লাইন ছিল এইরকম, “বড় দু:খ জাগে মনে, এত বৎসর ধরে, কত অভিনন্দন জানালাম কত গুণিজনে, কোথায় হারালো তারা, কণ্ঠ কেন নীরব তাদের যশ উচ্চারণে” ইত্যাদি।

উঁচুদরের কবিতা নয়, কিন্তু ভাবনাটা স্পষ্ট। মেধা তালিকার ছাত্রছাত্রীদের কী হয় ভবিষ্যতে, তারা জীবন সমুদ্রে ভেসে থাকে, না হারিয়ে যায়? আমার নিজের অবস্থা এত অনিশ্চিত, হারাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিবাহ সম্বন্ধে ইচ্ছুক পাত্রপক্ষের নিয়মিত যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে আমার নতুন কলেজ শুরু হয়েছে। কতদিন চলবে, নিজেই জানি না।

আমার স্বপ্নের প্রেসিডেন্সি কলেজ। তার মেন বিল্ডিংয়ের ঐতিহাসিক সিঁড়ির দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকাই, অকারণে ওঠা নামা করি, কিন্তু এখানে কেবল পাস সাবজেক্ট পড়তে আসা। ইংরাজি, বাংলা , অঙ্ক। আমি একটু হতাশ, যে অর্থনীতির ক্লাস হয় মাঠ পেরিয়ে নতুন বিল্ডিংয়ের দোতলায়, পাশেই পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। মনে একটু দুঃখও লেগে আছে, আমি তো পড়তে চেয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্য। বাবা বোঝালেন, সাহিত্য পড়লে চাকরি পাওয়া যাবে না। নিজে খুলনার দৌলতপুর কলেজে ইংরেজি পড়েছেন, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ-তে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সেটা চাকরি করতে গিয়েই শেষ করতে পারেননি, তাতে সাহিত্যের দোষ কোথায়? ইংরেজি পড়লে আমি ওই মেন বিল্ডিংয়ে পড়তে পারতাম। আমার লেখালিখির সঙ্গে সাহিত্যের পাঠ জড়িয়ে থাকত, একেবারে সহজভাবে।

ইকনমিক্স উইথ ম্যাথেমেটিকস-এর টানে সফল জীবনের বাসনায় চললাম নতুন বিল্ডিংয়ে। প্রথম দিনের মৃদু দাদাগিরি তারপর ফ্রেশার্স ওয়েলকাম। আমাকে গ্রিল করতে আরম্ভ করেছিলেন সেকেন্ড ইয়ারের সিনিয়ার অভিরূপ সরকার। আমার নাম জিজ্ঞেস করেই ওঁর মনে পড়ে গেছে ‘যদি হই’ কবিতার কথা। আঁকাবাঁকা শিংঅলা পাহাড়ি হরিণ যদি হই। সন্দেশ, ১৯৭০। বললেন, ওহ, অপূর্ব। ওটা তোমার লেখা? কবিতাটা শোনাও। জেরার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি ইংল্যান্ড প্রবাসী কিশোর রবীন্দ্রনাথের মতো বন্ধ দুয়ারের সামনে ভৈরবী রাগিনীবৎ, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে মুক্তি পেলাম।

আরও পড়ুন: যশোধরা রায়চৌধুরীর গল্প: ঘর ও ছাত

মক ক্লাসে আর এক সিনিয়র দীপঙ্কর দাশগুপ্তের হুংকারে ভয়ে ভয়ে সমস্বরে ‘গুড মর্নিং সার’ বলতে হল। যাই হোক, এই সব নাকানি চোবানি অন্তে আসল ক্লাস শুরু হল পরের দিন। দুয়ার না ভেঙেই এলেন জ্যোতির্ময় ডাঃ দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হিসেবে ইদানীং যাঁর উল্লেখ শুনে শিহরিত হই। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডিবি আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। দারুণ সুপুরুষ, বিপুল ব্যক্তিত্ব আর এ দুইয়ের চেয়েও রহস্যময় অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্ট। সব কিছুর ধাক্কায় আমরা বাংলা মিডিয়ামরা কুপোকাৎ। প্রথম ক্লাসে ডিবি আমাদের জন্য দিলেন তাঁর একশাব্দিক মন্ত্র। চক দিয়ে বিরাট সবুজ বোর্ডের মাঝবরাবর লিখলেন— UNLEARN. অর্থাৎ, যা (অর্থনীতি) এ যাবৎ শিখেছ, ভুলে যাও। বুঝতে পারলাম নতুন দেশে এসেছি।

ডিবি পড়াতেন ম্যাক্রো ইকনমিক্স। মিহির রক্ষিত ও অমিতা দত্ত পড়াতেন মাইক্রো ইকনমিক্স, প্রহ্লাদ জানা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ জাপান। নবেন্দু সেন ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি, স্ট্যাটিস্টিকস গৌতম ভট্টাচার্য। অপরাজিতা দাশগুপ্ত, অনুপ সিনহা, কল্যাণ স্যান্যালও ক্লাস নিতেন। কল্যাণ স্যান্যাল অকালে চলে গেছেন। এই দুই অধ্যাপককে দেখলে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বেড়ে যেত। অনুপদার সঙ্গে আমাদের ব্যাচ-বান্ধবী মধুমিতার বন্ধুত্ব অচিরেই গাঢ় হয়ে গেল। তখন মনও নিজেকে মানিয়ে নিল।

ইকনমিক হিস্ট্রি বই থেকে পড়ে বোঝা যেত, স্ট্যাটস এও অসুবিধে হত না। পড়ানোর সঙ্গে রেফারেন্সে বই আর প্রবন্ধ তালিকা দেওয়া হত। বোর্ড থেকে রেফারেন্স কপি করে নিতাম। যান্ত্রিক সভ্যতার পদসঞ্চারের আগেকার মানবিক, শ্রমসাধ্য জীবন। কিন্তু ইকনমিক থিয়োরি যে বই মুখস্থ করে অথবা লাইব্রেরিতে বসে নোট বানিয়ে বোঝা যাবে না, তা গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দরকার নিজের চিত্তের অন্ধকার নিজে ভাঙা। তখনও ফটো কপিয়ার আসেনি। কাজেই কিছুই না পড়ে রুদ্ধশ্বাসে পাতার পর পাতা কপি করে পরিত্রাণ পাওয়া যেত না। ক্লাসের ফাঁকে বা শেষে লাইব্রেরিতে পড়তে বসে আরাম পেতাম। পড়া হলে নোট নেওয়া নিজের খাতায়। দলা করে ভাত মেখে চামচে করে গিলিয়ে দেওয়ার জায়গা এটা নয়, সেটা প্রথম কয়েকদিনেই সহজ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে যেসব ক্লাস টেস্ট হত, তাতেও চমক থাকত। প্রশ্নপত্রের মৌলিকতা ছিল আহ্লাদ উদ্রেককারী, তার পরিণাম যাই হোক না কেন।

পাস কোর্সের ইংরেজি পড়াতেন দুই নক্ষত্র– সুপ্রিয়া চৌধুরী আর অরুণ দাশগুপ্ত। সেইটুকু সংসর্গই যা পেয়েছি। বাংলা ক্লাসে বার্ণিক রায়ের ক্লাস কেটে পালিয়ে যাওয়া স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে কেবল আমি আর দু’তিনজন বসে আছি দেখে হতাশ অধ্যাপক বলতেন, আর তোমরা বাকি কেন? চলে যাও। অনার্স কোর্সে পড়াশুনোর চাপ যাকে বলে, প্রথম দু’বছরে তা কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু নিজের মনকে সর্বদা সক্রিয় রাখতে হবে, এটা মাথার এককোণায় জোনাকির আলোর মতো দপদপ করত।

এদিকে বাড়িতে টেনশন বাড়ছে। মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন করা বড়দা, বাড়ির মেয়েদের ব্যাপারে যাঁর সেই যৌবনেই হৃৎকমলে নাগপুর। কফি হাউসে যাওয়া চলবে না, কলেজ ক্যান্টিনেও না। কোনওদিন ক্লাস প্রলম্বিত হলে অথবা সেমিনার থাকলে প্রতিটি মিনিট সেকেন্ডের হিসেব দিতে হবে। অসহনীয় পরাধীনতা। পরিবার যে ব্যক্তিস্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দমনযন্ত্র, তা হাতে কলমে টের পাচ্ছি রোজ। মাথার মধ্যে টিকটিক করে চলতে থাকে এক ঘড়ি— পালাতে হবে, পালাতে হবে প্রিয় শহর ছেড়ে।

এরই মধ্যে লাইব্রেরি ছিল আমার বিশ্রামের জায়গা। রাশি রাশি বই, টেকনিক্যাল পিরিয়ডিকাল, বিদেশ থেকে আনানো, মনের আনন্দে পড়তাম, রেফারেন্সে না থাকলেও। নোবেল লরিয়েট আর বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদদের ছাপা নাম মনে আনন্দ জাগাত। স্যামুয়েলসন, হিক্স, লিপসির টেক্সটবুক ছাড়াও হ্যারড, অ্যারো, জোন রবিনসন, অমর্ত্য সেন, প্রণব বর্ধনের লেখা পড়ার এক নিভৃত আনন্দ ছিল। লাইব্রেরিয়ান ধ্রুবদা আমাদের দাপাদাপি পছন্দ করতেন না, কিন্তু বিমানদা ছিলেন সর্বংসহ। আমাদের একসঙ্গে একরাশ বই নামানো, ভিতরের তাক থেকে বই নিয়ে চলে আসা তিনি সস্নেহে বরদাস্ত করতেন। আমরা বাড়ি ফিরে গেলে নিশ্চয়ই হা-ক্লান্ত বিমানদা সব বইপত্র আবার নিপুণভাবে যথাস্থানে রাখতেন। বিমানদার বয়স কত, জানার কোনও উপায় ছিল না। তাঁর কৃশ মুখে কেমন এক স্নেহ মাখা তারুণ্য ফুটে থাকত সর্বদা।

সেকেন্ড ইয়ারে আমরা একটা ওয়াল ম্যাগাজিন শুরু করেছিলাম। নাম দেওয়া হয়েছিল ‘নেক্সাস’। হাতে লেখা ইংরেজী বাংলা পত্রিকা। প্রথম সম্পাদকীয় লিখেছিলাম আমি। ততদিনে আমার কবিনামের সুবাস কিছুটা কলেজের করিডরে পৌঁছেছে। আমার ব্যাচের সোমেশ্বর ভৌমিক, ফার্স্ট ইয়ারের মধুমতী, শুভাশিস, অভিজিৎ জড়িয়ে গিয়েছিল এর সঙ্গে।

নেক্সাসের হেডপিস ছিল দুই জড়ানো হাতের পাঞ্জা। সেটা আঁকার জন্য গৌতম বোস আর শুভাশিস হাতে হাত জড়িয়ে বসে ছিল যতক্ষণ না আঁকা হয়। কম্প্যুউটারে আঁকার যুগ আসেনি। হাতে আঁকা ছবির জন্য আগ্রহ আর ধৈর্য দুটোই ছিল। কিছুদিন পর, ছাত্র রাজনীতির এক উত্তপ্ত সংঘর্ষকালে নেক্সাসের শোকেসের কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সিনিয়র দাদাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতের অনৈক্য কী টেনশন তৈরি করতে পারে, তার একটা আন্দাজ পেলাম সক্রিয় ছাত্র রাজনীতি না করেই। অন্য বিভাগের দুই বন্ধুর রক্তমাখা মুখ, ফাটা ঠোঁট নাকের বীভৎসতা এখনও মনে লেগে আছে।

মনে পড়ে কলেজে ভর্তির মাসখানেকের মাথায় ডিবির ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে না পেরে হতোদ্যম আমরা কয়েকজন বাংলা মিডিয়াম সাহস সঞ্চয় করে ওঁর কাছে গেলাম দরবার করতে। কী সমস্যা জানতে চাওয়ায় আমরা মরিয়ার মতো বলে উঠলাম, স্যার, কিচ্ছু বুঝতে পারি না। আপনার উচ্চারণ। অ্যাকসেন্ট। ডিবির মুখে যে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটেছিল তা দেখার মতো, তার সঙ্গে হাসি চাপার বিপুল চেষ্টা। সব শুনে বললেন, ‘বেশ আমি ট্রাই করব।’ এরপর দিন পনেরো স্পষ্টতর অ্যাকসেন্ট, আমরাও বেজায় খুশি। তারপর আবার যেকে সেই। লেপার্ড কি নিজের গায়ের কালো ফোঁটা বদলাতে পারে? ততদিনে অবশ্য আমরাও কিছুটা মাস্তান হয়েছি। অক্সোনিয়ান উচ্চারণ বুঝতে শিখে গেছি।

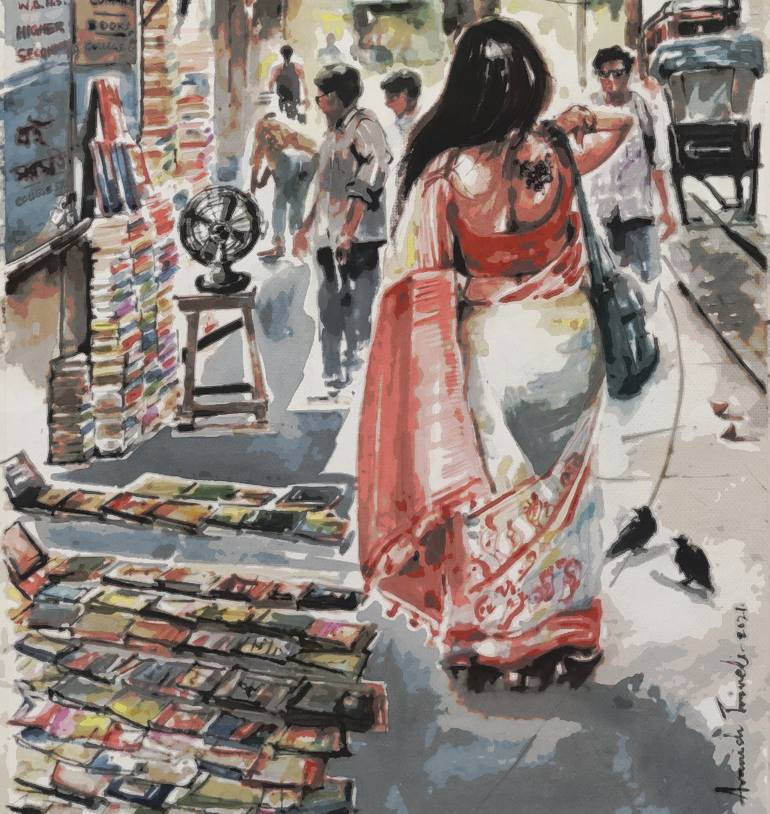

*ছবি সৌজন্য: Shiksha,careers360

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।

2 Responses

প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বদের ছত্রছায়ায় ছাত্রজীবন কাটানোর অভিজ্ঞতা , অসম্ভব ভালো লাগছে পড়তে।

banglalive khule prothome-i dekhte hoy “likhte likhte athoi dur”-er kono porbo ache kina…..nahole besh hotaash hote hoy amake…

badoi bhalo lagche parbo gulo…dhonyobad O nomoskar