১৮৯৯-এর ২০ মে। উনচল্লিশ বছর বয়সি কবি দার্জিলিং থেকে একটি চিঠি পেলেন। লেফাফার মোড়ক খুললে দেখলেন….

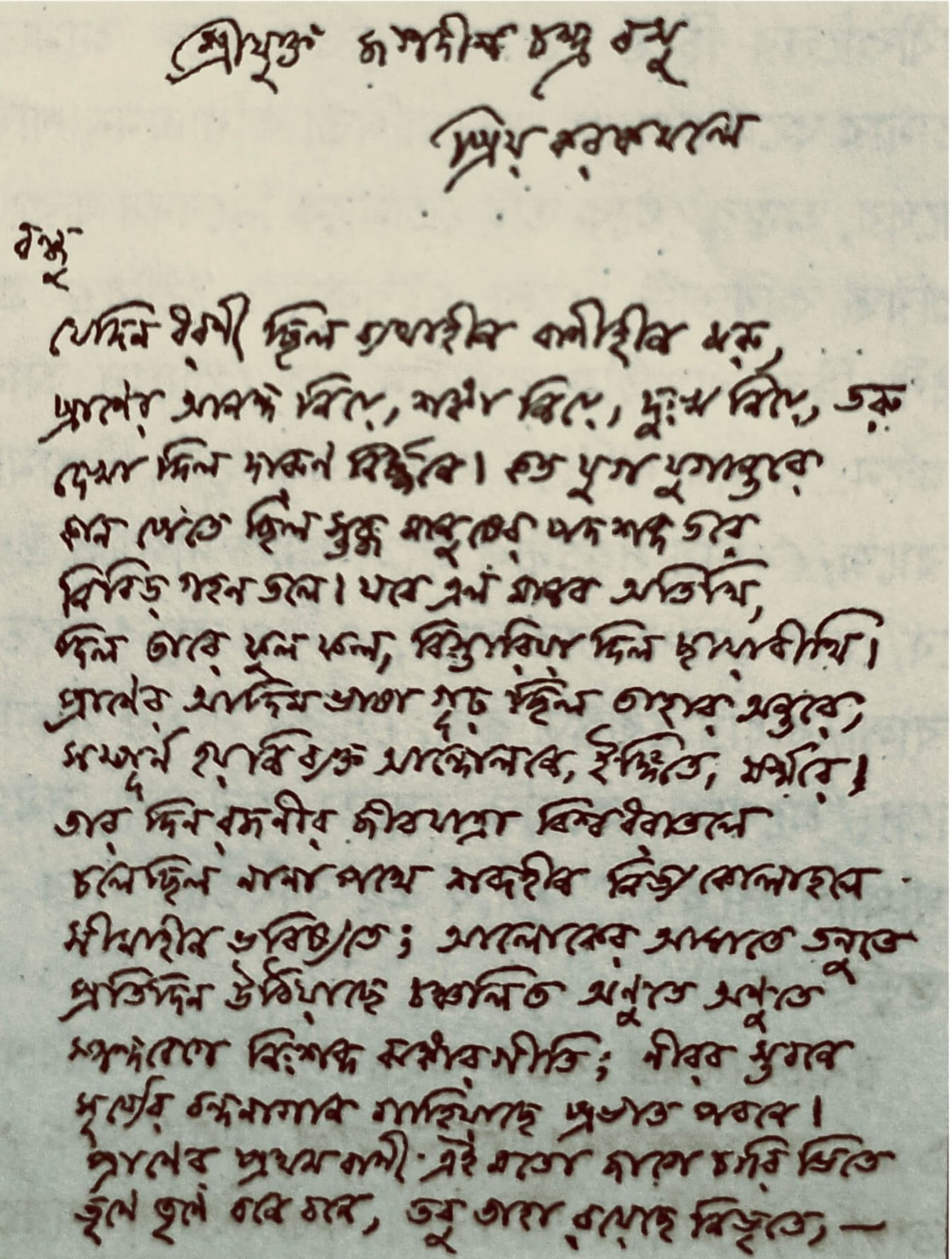

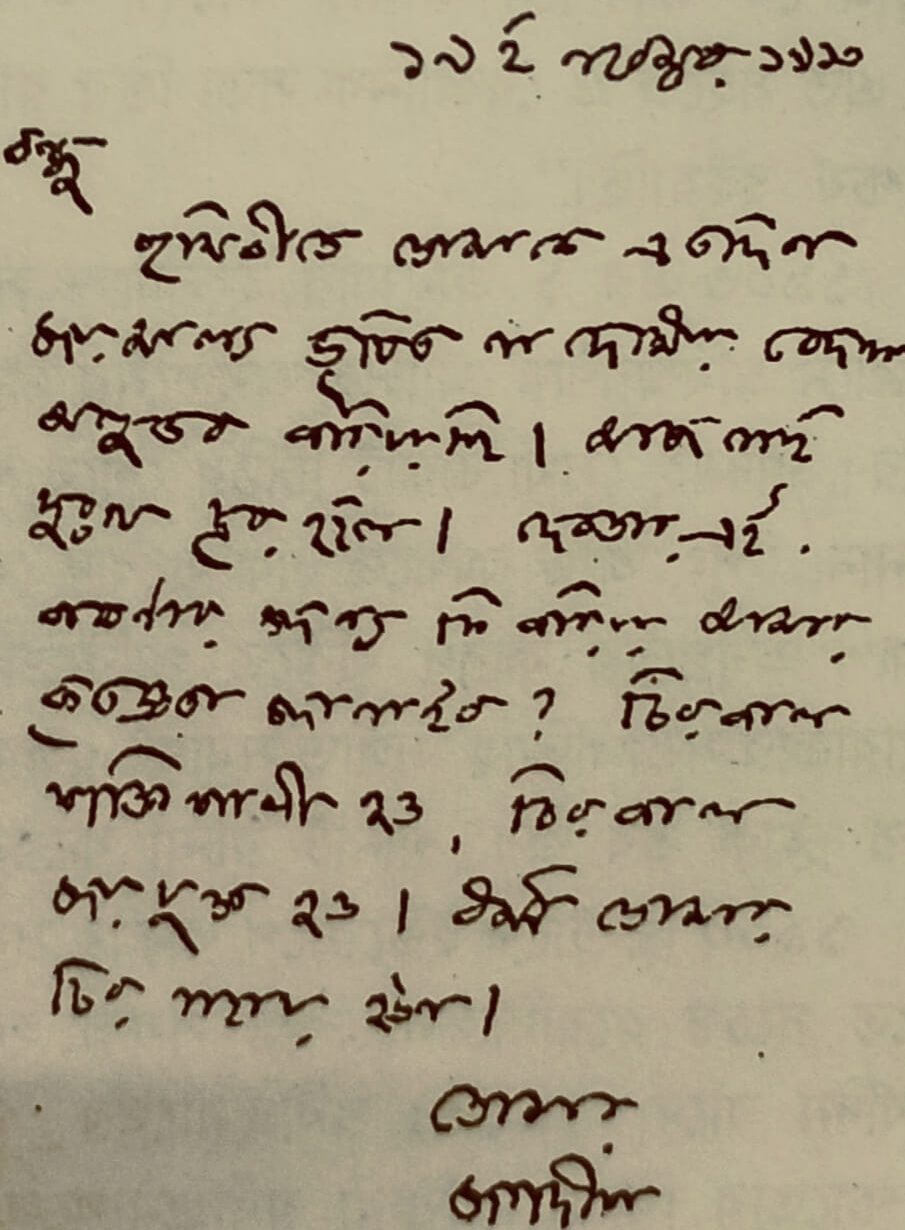

‘সুহৃদবরেষু,

…এখানে একেবারে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জীবন কাটাইতেছি। যেখানে আছি সেখানে কোন লোকের সাড়া শব্দ নাই…; কেবল পাখীর গান ও সম্মুখে হিমাচল। আপনি যদি আসিতে পারিতেন, তবে ভাল হইত। কয়দিনের জন্য আসিতে পারেন কি?’

এরপর পত্রদাতা আরও লিখলেন, ‘তদভাবে আপনার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম।’ শুধু পড়েই যে ক্ষান্ত হয়েছেন তা তো নয়। মতামতও দিয়েছেন সানন্দে। কী বলেছেন দেখা যাক্।,

‘আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?… মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।’ আরও অনেক বলতে কী বুঝিয়েছিলেন সে কথাও স্পষ্ট করে বললেন, ‘একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়।’

কেন এই সহানুভূতি? বলছেন,

‘ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক একসময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।’

পত্রটি সযত্নে এবং সাগ্রহে পাঠ করলেন কবিবর রবীন্দ্রনাথ। ছ’দিনের মাথায় শ্রদ্ধাবনত হয়ে সেই সুহৃদকে প্রত্যুত্তরে জানালেন, ‘কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে— যেমন করিয়া হৌক তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে— তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত— পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে।’

কবিমন সত্যি সত্যিই এই কন্যাদায়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেই বছরই তিনি কলম ধরলেন। এবং তৈরি হল ঐতিহাসিক কবিতা, ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’! ধন্য হল বাংলা সাহিত্যের আঙিনা।

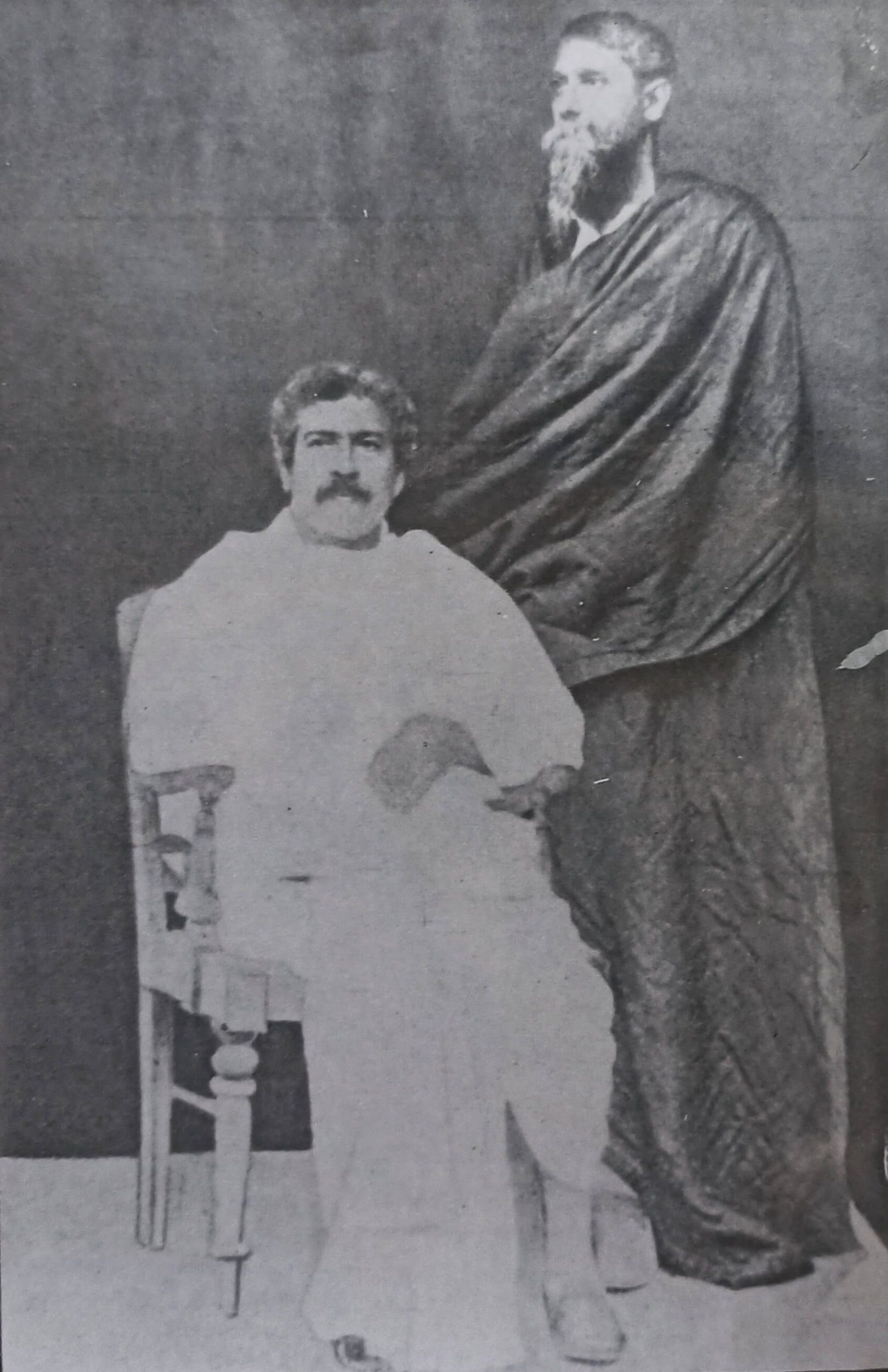

প্রশ্ন উঠতেই পারে, কে এই কবির সুহৃদ যার অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল এমন একটি কালজয়ী কবিতা রচনায়? তিনি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু।

কবি এবং বৈজ্ঞানিক, সম্পর্কের এই রসায়নে উভয়ই জারিত হয়েছিলেন তাঁদের জীবনে। এই সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ নিজে পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছেন অল্পবয়সে যখন চলা আর পথ বাঁধা, এই দুই উদ্যোগের ব্যস্ততায় জীবন সদা চঞ্চল থাকে, সেই চঞ্চলা সময়ে ‘জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন।’ প্রথম দেখা কিন্তু বললেন না। খুব সচেতনভাবেই ‘প্রথম মিলন’ বলে উল্লেখ করলেন। এখানেই দু’জনের সম্পর্কের গভীরতাকে মান্যতা দেওয়া হল। আরও লিখলেন, ‘তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেননি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তন-সূর্য্য আপন সহস্রকিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলেনি।’ কী নিবিড় অনুভব! সেই অনুভবের দুর্নিবার আকর্ষণেই যেন তাঁদের মিলন ঘটেছিল, যা কিনা পাওয়া যায় এমন আত্মকথনেও, ‘প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণশক্তিকে মন্থন করছিল সেইসময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।’

আসলে মধ্যজীবনে মানুষের সংসার বিপুল এবং বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়। তখন চারিদিক থেকে তার মূল্য চোকাতে হয় বলে মূল্যবান অনেক কিছুই মানুষের জীবন থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্বের জগৎটা কিন্তু নিজেদের বিপুল এবং বৃহৎ বিশ্ব সংসারের দায়িত্ব পালন করেও ভীষণরকম আন্তরিক এবং মধুর হয়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে শিলাইদহের পদ্মাতীর পর্যন্ত যা কিনা ব্যপ্ত। বন্ধুত্বের মহিমার কথা বলতে গিয়ে কবি স্বীকার করেছেন, ‘আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক’রেছিলেন।’ তুলনা করেছেন এমন, ‘যেমন ক’রে শরতের শিশির স্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে।’

শুধু যে কবি নিজেই এমন বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তা তো নয়। বৈজ্ঞানিকও ততোধিক সহমর্মী ছিলেন। বিদেশের মাটিতে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন কবির পরশ পাবার। প্রবাসে নির্বান্ধব শুষ্ক ও অবসন্ন জীবনের মধ্যে যখন নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্ব যখন তাঁকে গ্রাস করত, তখন আলো বলতে রবি’র আলোই তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলত। তার মধ্যে দিয়েই আশার আলোর সন্ধান পেতেন। সে কথা এমনভাবে কবুল করেছেন, ‘তোমার স্বরে আমি মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে?’ এমন স্বীকারোক্তি কি খুব সাধারণে করতে পারে? এও বলেছেন, ‘তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে?’ এমনকী দাবিও করেছেন বন্ধুর কাছে এই বলে, ‘একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সম্মানের কার্য্য ভিন্ন অন্যকথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না।’ বন্ধুকে বলেছেন, তাঁর পক্ষে কী শ্রেয়, সেসব বুঝে যেন বন্ধুই তাঁর হয়ে সব স্থির করেন। ‘তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।’

দু’জনের বন্ধুত্ব যে এত গভীর হবে, তা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র কারওরই জানা ছিল না। বা বলা যেতে পারে, দু’জনের কেউই তা আঁচ করতে পারেননি। তাই দু’জনেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন একে অপরের কাছে। ‘তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা একবৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।’ ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবির লেখা এই চিঠির প্রত্যুত্তর ১৫ অক্টোবরে বৈজ্ঞানিক দিয়েছিলেন এমন, ‘হয়ত জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ।’ কেন কবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক? ‘কারণ এই যে, হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।’

এই অমোঘ সত্যের উপর নির্ভর করেই বাংলার নব-জাগরণের দুই মনীষার বন্ধুত্ব পূর্ণতা পেয়েছিল। জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন ৮৮টি পত্র, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সংখ্যা ৩৬। ‘কথা’ কাব্য উৎসর্গ ছাড়া কবি ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন এই পঙ্ক্তিতে,

‘ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি

হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ?’

গ্রন্থঋণ:

১। চিঠিপত্র ৬-নং~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বভারতী

২। জগদীশচন্দ্র বসু~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রাবলী:~ দিবাকর সেন সম্পাদিত

৩। আচার্য জগদীশ: ~ অনিলচন্দ্র ঘোষ

৪। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু~ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

৫। রবিজীবনী ৫, ৬, ৭, ৮-ম খণ্ড~ প্রশান্তকুমার পাল

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।