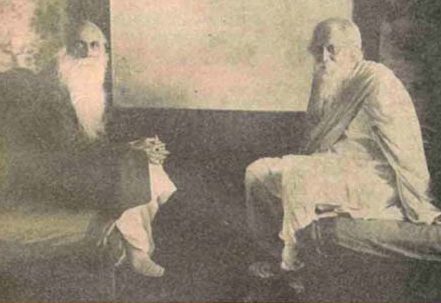

১৯২৮ সালের ১০ জুন কলম্বো থেকে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ সোজা চলে গেলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে। সেবার উপাচার্যের বাড়ি ‘ব্যালাব্রুয়ি’তে রবীন্দ্রনাথ দিন কয়েকের জন্য বাসও করেছিলেন।

বিশ্বভারতীর তহবিলের জন্য অর্থ জোগাড়ে কবি তখন দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। লেখাও চলেছে সমান তালে। বেঙ্গালুরুতে উপাচার্যের বাড়িতে কবি ‘শেষের কবিতা’র উপসংহার লেখা শেষ করে পূর্বপরিচিত বন্ধু উপাচার্য মশাইকে শোনাতে চাইলেন। যদিও সেসময়ে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটিও তিনি প্রায় একসঙ্গেই লিখছিলেন। কিন্তু উপাচার্যের আগ্রহ দেখে সেটা ছেড়ে ‘শেষের কবিতা’ লেখার আগ্রহটা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর।

লেখা শেষ হল ১৯২৮-এর ২৫ জুন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন আর মাঝেমাঝেই আবৃত্তি করছেন। সেই রাতেই পাশের ঘরে দরজার আড়ালে ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন কবির যাত্রাপথের সঙ্গী নির্মলকুমারী মহলানবিশ। তিনি সেদিনের কথা লিখছেন, ‘এসেছিলাম রাত জেগে লেখার জন্যে ওঁকে ভর্ৎসনা করতে, কিন্তু পাছে আমার উপস্থিতিতে লেখার ব্যাঘাত ঘটে তাই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।’ এমন করে রাত প্রায় ভোরের দোরে পৌঁছে গেল। ঘড়িতে তখন চারটে বাজে। রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি শেষ করলেন—

“তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান;

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়

হে বন্ধু, বিদায়।”

এরপর একদিন কবির কাছে তাঁর সদ্যরচিত ‘শেষের কবিতা’টি শুনলেন উপাচার্য মশাই। পড়া শেষ হলে উপাচার্য মহাশয় নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিলেন, ‘চমৎকার!! ব্রিলিয়ান্ট!! এখনও এই বয়সেও এমন লেখা বের হচ্ছে!!’

বয়সে বছর তিনেকের ছোট এই পণ্ডিতপ্রবর উপাচার্যটি আসলে কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের নানা লেখাপত্র নিয়ে নানা মন্তব্যও করেছেন বিভিন্ন সময়ে। একবার তো কবিকে বলেই ফেলেছিলেন, ‘গীতাঞ্জলি’ অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথ অনেক ভাল লেখা লিখেছেন। শুধু তাই নয়, এমনকী ‘গীতাঞ্জলি’ প্রসঙ্গেও ডব্লিউ বি ইয়েটসের মতামতকেও রেয়াত করেননি এই বান্ধবজন। তাঁর মতে, ইয়েটস গীতাঞ্জলি বুঝতে ‘কিয়দংশে ভুল করিয়াছেন।’ এমন স্পষ্টবাদী বন্ধুটির প্রতি শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

কবির এই বন্ধুটি হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁর মতো পণ্ডিত এবং দার্শনিক ভূভারতে আর খুঁজে পাওয়া ভার! পাশ্চাত্যেও তাঁর পাণ্ডিত্যের কদর ছিল অপরিসীম।

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৮১ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ় থেকে বিএ পাশ করেই সেই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর মেন্টাল এন্ড ম্যরাল ফিলোসফিতে এম.এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২১ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। এর বছর দশেক আগে ১৯১১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ, এই দুই জ্ঞানতাপস তাঁদের শিক্ষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হন। জানা যায়, কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতা প্রতাপচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ‘প্রার্থনা সম্মেলন গোষ্ঠী’র কোনও সভায় এই দুই জ্ঞানসাধকের প্রথম পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ভারতাত্মার বাণী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অবদানকে পাশ্চাত্য-সহ গোটা বিশ্বের দরবারে প্রচারের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতন বিশ্বপ্রাণ ব্যক্তিত্বকেই ‘ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি’ হিসেবে তুলে ধরা হোক।

এ প্রসঙ্গে ১৯১২ সালের ১০ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বার্ট্রান্ড রাসেলকে একটি চিঠি লেখেন,

‘I do not know if you ever heard of Dr Brajendra Nath Seal of Calcutta University. He is the most distinguished scholar and thinker we have in India at present. He has just come to England. Would it not be possible to utilise in some way his wonderful knowledge of Philosophy, Eastern and Western? He is the only man I know who will able to present the development of eastern thought to European audience in an adequate manner.’

এরপর ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ব্রজেন্দ্রনাথ তার একমাত্র বিধবা কন্যা সরযূবালাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যান। এই সরযূবালা চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বসন্তরঞ্জন বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই শোকের অভিব্যক্তিতে একটি শোকগাথা ‘বসন্ত প্রয়াণ’ রচনা করেছিলেন সরযূবালা। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন।

‘বসন্ত প্রয়াণ একেবারে আপনার সুরে আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কিংবা অন্য কোন সাহিত্যে অন্য কোন বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না।… বসন্ত প্রয়াণ লেখিকার নিজের জীবনের একটা পরিচয় বটে, কিন্তু সেই পরিচয় পরের কাছে নয়, সেই পরিচয় স্বতই প্রকাশ পাইয়াছে।… আপনাকে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য, পাঠকেরা উপলক্ষ্য। অর্থাৎ এ বইখানি কাব্য।’

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কন্যা-সহ ব্রজেন্দ্রনাথের ইংল্যান্ড যাওয়া উপলক্ষ্যে রদেনস্টাইনকেও চিঠি লেখেন। চিঠিতে লেখেন,

‘She is widow, though very young, and she has written a book in Bengali which is a remarkable production, destined to take very high place in our literature.’

এমনকী ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য এডওয়ার্ড টমসনকে অনুরোধ করে কাজটি সম্পন্ন করেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ১৯১৭ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন,

‘রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়াছিলেন তীর্থযাত্রীর মতো। গীতাঞ্জলি-র মাধ্যমে তিনি একটি বাণী লইয়া গিয়াছিলেন। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে দিক আছে, প্রকৃতিতে, জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেককালের সাধনার ফল, সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি গীতাঞ্জলি-র ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যা-প্রপীড়িত, ব্যস্তসংকুল ব্যক্তিজীবনে যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তিনি সেখানে তাহারই উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন।’

রবীন্দ্রনাথ এরপর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন ১৯২১ সালে, বিশ্বভারতীকে জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মুহূর্তে। সেদিন তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ জানান। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত এবং তার বিধি নির্ধারণের সময়ে সভাপতির আসন অলংকরণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ। বলেন,

‘আমি ইচ্ছা করি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কিছু বলেন। আমাদের কী কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।’

এরপর সভাপতির ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

‘এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য।’ এও বলেছিলেন, ‘এই ধরনের এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট দেশে খুব বিরল। এ দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও গুরুকুলের মতো দুই একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নতুনভাবে অনুপ্রাণিত।… এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘ -রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসে বালক-বালিকারা লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা জেগে উঠেছে। এখনকার বালক-বালিকারা এক পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সোনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন।… আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন।’

ভাষণের শেষের দিকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,

‘বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা আছে।’

এমনভাবেই রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘সঞ্চয়’ গ্রন্থটি ব্রজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন এবং ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গালুরু যান। এরপর আবার কবির ৬৭ বছর বয়সকালে বেঙ্গালুরুর ব্যালাব্রুয়ি-তে যান এবং ব্রজেন্দ্রনাথকে সদ্যসমাপ্ত ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি পড়ে শোনান। এরপর স্বাস্থ্যের কারণে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অবসর নেন ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কলকাতায় ফিরে এসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের পরামর্শ, শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে যান।

১৯৩৫ এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নীলরতন সরকার। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার কারণে এবং শান্তিনিকেতনে থাকায় সভায় আসতে না পেরে একটি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটির কিয়দংশ এরূপ…

‘আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদবরেষু

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,

যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়

সাধনা-শিখরশ্রেণী, যেথায় গহনগুহা হতে

সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলছে প্রস্তরভেদী স্রোতে

নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা

ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা

প্রভাতের তমোজয়-লিপি….

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,

আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি

স্বদেশে আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর

বাহুতে বাঁধুনি তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখী ডোর।’

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, Sanbadmanthan

*তথ্যঋণ:

১) কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে: নির্মলকুমারী মহলানবিশ

২) বাংলা রচনা, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল: সম্পাদনা তপনকুমার ঘোষ

৩) পশ্চিমে ও পূর্বে আদান-প্রদান: ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

৪) ত্রিবেণী সঙ্গমে : হরিপদ মণ্ডল

৫) রবিজীবনী পঞ্চম খন্ড: প্রশান্তকুমার পাল

৬) রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব: কোরক

৭) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এক বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞানসাধক: ড. কালীপদ প্রধান

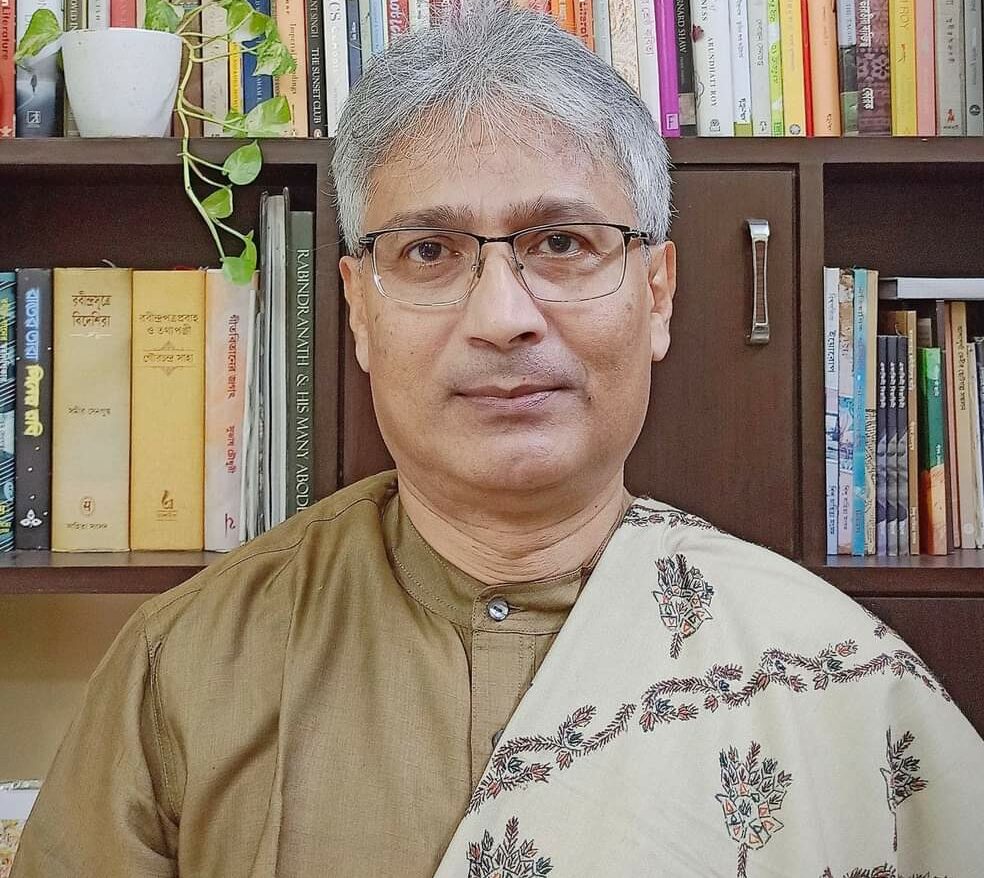

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

লেখা অনতিদীর্ঘ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সম্পর্কের সর্বাবয়ব রূপটি ধরে দিয়েছে। এমন সাজানো লেখাটি পড়ে উপকৃত হলাম।