আমাদের কাগজওয়ালা ভোরের খবর কাগজ দিত এক অভিনব কায়দায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে, এখন ভেঙে হাইরাইজে পরিণত হওয়া মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বাতাসে নিক্ষেপ করত চটের সুতোয় বাঁধা বাংলা কাগজ। সে কাগজ চার্টার্ড মিসাইলের মতো বাতাসে পাক খেতে খেতে তিনতলার জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়ত। শিকে ধাক্কা খেয়ে কাগজ নীচে পড়ে গেছে, এমন কখনও হয়নি।

বড়দাও খুব ভোরে ওঠে। মা’র মতো। জানলার ধারের চেয়ারে বসে থাকে যাতে কাগজটা তার হাতে এসে পড়ে মেঝে ছোঁওয়ার আগে। হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরনোর পরের দিনটা ছিল রবিবার। ৮ জুলাই। ভোর চারটে থেকে দাদা বসে আছে, কাগজটা প্রথম নেবে। যতই আমার সঙ্গে খুনসুটি করুক, বা রেগে গাঁট্টা মারুক মাথায়, কাগজ না দিয়ে আজকের মতো স্পেশাল দিনে যদি চলে যায় পেপার ম্যান, যে কেবল এই টিপের জোরে অলিম্পিকের জন্য ট্রেইন্ড হতে পারে?

আনন্দবাজারের জন্য আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটভাই এবং বাবা-জ্যাঠাদের সঙ্গে এক পুকুরে সাঁতার কাটার প্রতিবেশী। দিব্যি আড্ডা জমে গেল। একটাকার সাইজের চারটে রাজভোগের মধ্যে একটার ভগ্নাংশ চামচে করে মুখে দিয়ে (সাংবাদিকদের কী আত্মসংযম! ভাবছি আমি) তাপসবাবু বললেন, পড়াশুনো শেষ করে কী করতে চাও? কাগজের জন্য ছবি, তাই আমি ফ্রক বদলে একমাত্র বম্বে ডাইংয়ের লাল ভয়েল পরে অবতীর্ণ হয়েছি। সেই অবসরে বাবা এসে প্রম্পট করে গেছেন, কী হতে চাই জিজ্ঞাসা করলে বলবে, আইএএস। আমার সেই বাসনা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় পরে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল আমাকে। সে কথা পরে বলছি।

আরও পড়ুন: সুবোধ সরকারের কলমে: আমাদের কবিতা ওদের কবিতা

যাই হোক, প্রথম পাতার সবথেকে উপরের কলামে পাশাপাশি ছবি সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ় দুই টপারের। সায়েন্স ও কমার্সে প্রথম দুই ছাত্র কলকাতার সেই নামজাদা বড় স্কুলটি থেকে। আর আমি হাঁসেদের মধ্যে বক। মাত্র ৮১ .৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম, আর দ্বিতীয়ের সঙ্গে আমার তফাৎ পঞ্চাশ নম্বরের। এ সবই সম্ভব ছিল সেই আদি যুগে। সহায়িকা বইয়ের বিজ্ঞাপনী চেহারা হয়ে টিভির পর্দায় দৃশ্যমান হওয়ার কথা ভাবা যেত না। বিশ্বায়নের আগে পণ্যায়নকে জীবনের লক্ষ্য ভাবত না মধ্যবিত্ত। তবে মেধাতালিকায় স্থানের সঙ্গে মেধার সম্পর্ক সেদিনও ছিল না, আজও নেই। মেধা হল মৌলিক চিন্তা প্রয়োগের ক্ষমতা, তার পরীক্ষা জীবন নেবে অনেক পরে।

যাই হোক, সিস্টেমের ফাঁক গলে সেই আমার প্রথম কাগজে ফটো! তারপর একে একে কিনে আনা হল অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান, আর সেই পথভোলা যুবকের তোলা কালান্তরের ছবি। ভবিষ্যতদ্রষ্টা আমার শিক্ষক মাতামহ বলেছিলেন, দীপু, তোর মেয়ের নাম কাগজে ছাপা হবে, এই আমি লিখে দিলাম। তিনি আগের বছরই গত হয়েছেন। তাঁর কথা মনে করে মা আঁচলে চোখ মুছলেন। তখনি যেতে হল মহিম হালদার স্ট্রিট, সদানন্দ রোড, পিসি, কাকা এঁদের প্রণাম করতে, হাতে মিষ্টি নিয়ে।

বাড়িতে অচেনা মানুষের মহাকুম্ভ। যে সব প্রতিবেশীকে কোনওদিন চোখে দেখিনি, তাঁরা আমাকে দেখার জন্য থইথই করছেন। আমাদের ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। জনসমাগম চলল একটানা। নিউ জলযোগের উপর ভরসা না থাকায় পূর্ণ চন্দ্র দে-র কাছে ছোড়দাকে ছুটতে হল। বাড়িতে এসে কেউ মিষ্টি না খেয়ে ফিরে যাবে, আর মিষ্টি না নিয়ে আমরা কারো বাড়িতে যাবো, এ দুইই অকল্পনীয়।

কেবল মানুষ নয়, চিঠিও এল বিস্তর। পোস্টকার্ডে আশীর্বচন, ইনল্যান্ড লেটারের সব পিঠ ঠেসে লেখা মনের ব্যাকুলতা, খামে সেমি প্রেমপত্র, মেয়ের নামে পুরুষের লেখা। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও স্বল্প পরিচিত, একেবারে অপরিচিতরাও কলকাতার বাইরে থেকে রাস্তার নম্বর, ফ্ল্যাট নম্বর কিছুই না জেনে অনিতা চট্টোপাধ্যায়, হাজরা রোড, কলকাতা লিখে পাঠাতেন। খাকি পোশাকের ডাকপিওনরা পূর্ণচন্দ্রের মিষ্টি খেয়ে খুশি মনে সেই সব চিঠি বিলি করতেন।

দেখা করতে যে কেউ চলে আসতে পারে। যে কোন সময়। আমাদের একসঙ্গে বসে খাওয়া মাথায় উঠল। ফোন করে আসার তো চল ছিল না, দরজায় কড়া নড়লেই কোনও একজনকে উঠে আঁচিয়ে দরজা খুলে দিতে হত। অনেক বয়স্ক মানুষ, প্রায় সবাই পুরুষ, দেখা করতে আসতেন আর আশীর্বাদ করে যেতেন। যুবকেরাও আসত দেখা করার অছিলায়। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন বাবা-মা আর লাজুক মুখে মেঝের দিকে চেয়ে থাকত তারা। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা না করে যাবে না। তাদের প্রায় সবারই আগ্রহ ছিল করমর্দনে। হাত নিয়ে আর ছাড়তে চাইত না। ষোলো বছরের পক্ষে অতজন পাণিপ্রার্থীর মোকাবিলা সোজা নয়। আমার অস্বস্তি দেখে ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই হেসেছিলেন।

প্রথম পাতার সবথেকে উপরের কলামে পাশাপাশি ছবি সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ় দুই টপারের। সায়েন্স ও কমার্সে প্রথম দুই ছাত্র কলকাতার সেই নামজাদা বড় স্কুলটি থেকে। আর আমি হাঁসেদের মধ্যে বক। মাত্র ৮১ .৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম, আর দ্বিতীয়ের সঙ্গে আমার তফাৎ পঞ্চাশ নম্বরের। এ সবই সম্ভব ছিল সেই আদি যুগে। সহায়িকা বইয়ের বিজ্ঞাপনী চেহারা হয়ে টিভির পর্দায় দৃশ্যমান হওয়ার কথা ভাবা যেত না।

অনাড়ম্বর জীবন ছিল সেই টিভি-মোবাইলহীন যুগে। প্রথম থেকে দশমদের পুরস্কার অনুষ্ঠান হল কয়েকটি। রেডিওতে ইন্টারভিউ হল তিনজনের, গল্পদাদুর আসরে। একটা গানও গাইতে হল। বেতারে সেই আমার প্রথম ও শেষ গান গাওয়া। নলিনী দাশ চিঠি পাঠালেন। সন্দেশের পাতায় গ্রাহক নম্বর ২৫৯৮কে ছাপার অক্ষরে অভিনন্দন জানানো হল। এই সব ছোটখাটো আনন্দ।

কেবল গ্রাম থেকে আসা একটি চিঠি কাঁটা হয়ে মনে বিঁধে থাকল। এক স্কুলছাত্রের চিঠি। কোনও কারণে ফোর্থ সাবজেক্টে নম্বর খুব কম পেয়েছিলাম। ৬৪ শতাংশ। ছাত্রটি লিখেছিল, আমার ফোর্থ সাবজেক্ট লজিকের এক পেপারের খাতা দেখেছিলেন তার শিক্ষক। আমি ৮৭ পারসেন্ট পেয়েছিলাম তাতে। তার মানে কি অন্য পেপারটিতে কেবল পাস মার্ক? তা কী করে সম্ভব? ফোর্থ সাবজেক্টের নম্বর জুড়ে এগ্রিগেট হয় এবং তার ভিত্তিতেই সাধারণ তালিকায় স্থান নির্ধারণ। তা হলে কি—? এসব হয়েই থাকে পরীক্ষা সিস্টেমে, ভেবে লাভ নেই। এগিয়ে যাও। আমার হিউম্যানিটিজ়ে প্রথম হওয়ার আনন্দ ম্লান হতে দিতে চায় না কেউ, বাড়িতে বা স্কুলে।

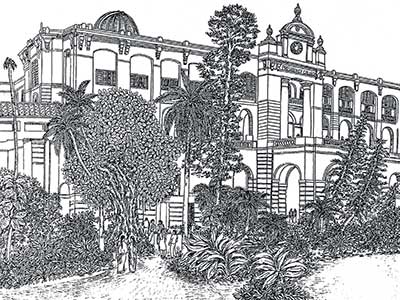

এগিয়ে চললাম। উৎসব আনন্দ শেষ হলে কলেজে ভর্তির পালা। এবার বাস্তব। সর্বকর্মনিয়ন্ত্রক মা বলেছিলেন, চোখের যা অবস্থা, হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়ুক। তারপর বিয়ে দিয়ে দেব। দরাদরি করে ঠিক হল, বাড়ির পাশের মেয়েদের কলেজ। কাছেও হবে, আর কো এডুকেশন নয়। আমি বলে রেখেছিলাম, প্রেসিডেন্সিতেই পড়ব। তাতে শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যদি হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হও, তবেই। এবার প্রতিজ্ঞা পূরণের পালা। প্রেসিডেন্সিতে প্রবেশের পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। এখন কেবল ভর্তি হওয়ার দিনের পথ চাওয়া। এক বিজ্ঞ আত্মীয়া বললেন, প্রেসিডেন্সীর ভর্তির পরীক্ষায় যদি পাশ না করো, কী হবে ভেবেছ? ফ্লুক কিন্তু বার বার হয় না। চিন্তায় পড়লাম। তবে শিগগিরই রেজাল্ট বেরল। প্রেসিডেন্সির ভর্তি-পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আর একবার প্রমাণ করা গেল যে ফ্লুক দু’বারও হয়।

হাজরা রোডের রুদ্ধ দ্বারের শিকল ছিঁড়ে ২বি-তে চড়ে কলেজ যাওয়া। এই প্রথম জীবনে কোথাও যাওয়ার জন্য রোজ বাসে চড়া। দাদাদের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ যাওয়ার সময় তৃষ্ণার্ত চোখে যে বিদ্যায়তনকে বাইরে থেকে দেখে আসতাম, সে এবার আমার হবে। কিন্তু বিপদ পথের চেয়ে ঘরেই বেশি এদেশের মেয়েদের জন্য। স্ট্যাটিসস্টিকসও তাই বলে।

বোর্ডে প্রথম হয়ে ভেবেছিলাম মা রণনীতি বদলেছেন। কলেজে সবে দু’তিন মাস হয়েছে, এক সন্ধেবেলা ক্লান্ত শ্রান্ত বাড়ি ফিরে এক চরিত্রকে দেখলাম, যেন গজেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস থেকে উঠে এসেছেন। নরুণপাড় শাড়ি, বড়ি খোঁপা, হাতে দোক্তার কৌটো। আমাকে দেখে হেসে হেসে বলছেন, মেয়ে তো তোমার ফার্সা, মা গো, সোন্দরও, পাত্তরের লাইন লেগে যাবে, দেখ না, কত খবর আনি— মহিলা যেতেই বিবর্ণ ক্ষুব্ধ মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কে! কেন এখানে!

– ঘটকী। মা সংক্ষেপে বললেন।

– মানে!

মা নির্বিকার।

– বললেই কি আর বিয়ে হচ্ছে নাকি? এক দেড় বছর তো লেগেই যাবে!

মনে হল শ্রাবণের মেঘ যেন ঘনিয়ে এল মাথার ভিতর। একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সাহস কারো ছিল না। কাজেই ঘটকী মহিলার উদ্যমের ফলে কিনা জানি না, মাঝেমধ্যেই একটি দুটি দম্পতির আগমন ঘটতে লাগল। এঁরা কেউই আমাদের মতো পাতি মধ্যবিত্ত নন, পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাও না। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি, মহিলাদের হাতের গয়না, চওড়া জরিপাড় শাড়ি দেখেই বোঝা যেত। আমার কাজ ছিল দাঁড়িয়ে দু’ একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভিতরে চলে যাওয়া। কিন্তু মাথার বোঝাটা নামত না। মনে হত অচিন্ত্যপূর্ব সাফল্যের পরও জীবন পুরোটাই অনিশ্চিত।

এক জবরদস্ত জুটি এলেন একবার। কথাপ্রসঙ্গে বাবা নম্রভাবে বললেন, আমার মেয়ের ইচ্ছে, পড়াশুনো শেষ করে কোনও কাজে জয়েন করবে। ও পক্ষ চোখ কপালে তুললেন। আমাদের বাড়ির বউরা চাকরি করে না। বউমা যদি পড়তে চান, বাড়ির গাড়ি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়ে যাবে, পড়া হলে ফিরিয়ে আনবে। কাজ করার প্রশ্নই নেই। বউমার কপালে অত সুখ সয়নি বলাই বাহুল্য। তবে ১৯৭৪-১৯৮২ ছিল জীবনের কঠিনতম সময়। পিতৃতান্ত্রিক মায়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চক্রব্যূহ থেকে বেরনোর চেষ্টা। বেরিয়েও এলাম একদিন, মাড়াই কলের আখের মতন, নীরক্ত, অর্ধমৃত, সর্বস্বান্ত।

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।

One Response

‘দরজায় কড়া নড়লেই কোন এক একজনকে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে হাত মুছে দরজা খুলতে হত’। মনে পড়ে গেল মৃণাল সেন_শ্রীলা মজুমদার। কাগজ ওয়ালার অব্যর্থ নিশানা দারুন জলছবি।