এক বর্ষায় এসে পৌঁছেছিল সেই চিঠি। ১৯৭৯-এর জুলাই। না, প্রথমে এসেছিল একটা টেলিগ্রাম। তাতে আমার ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সার্ভিসের পরীক্ষায় নির্বাচিত হওয়ার খবর আর জাতীয় আকাদেমিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ। তারপর এল বড় ছাপা চিঠি। নানারকম খুঁটিনাটি শর্ত দিয়ে ভরা। অন্য বাড়ি হলে হয়তো শাঁখ উলু এসব হত। আমাদের বাড়িতে থমথমে আকাশের মতো আবহাওয়া। আইএএস পাইনি, পরে জেনেছিলাম সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য। কিন্তু না-পাওয়া তো না-ই পাওয়া।

যেদিন ইউপিএসসি-র রেজাল্ট বেরিয়েছিল, লিস্ট দেখে এসেছিলাম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে, ডালহৌসিতে, সম্ভবত পিআইবি অফিসে। সাধারণতঃ পুরো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফল একসঙ্গে বার করা হয়। সেবার আইএএস-এর রেজাল্ট আগে বেরিয়েছিল। সেই তালিকায় আমার নাম ছিল না। ফলে আমার না-পাওয়াটা বিরাট এক সাসপেন্সের মেঘের মতন ঝুলে রইল এই টেলিগ্রাম আসা পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় সমস্যা তো আমার। কলকাতা থেকে নিষ্ক্রমণের এটাই তো আমার চাবিকাঠি। অথচ সর্বভারতীয় এক পরীক্ষা আমি কী অবস্থার মধ্যে দিয়েছিলাম, বেমালুম ভুলে গেছেন আমার বাড়ির লোকেরাই।

পরীক্ষার ফর্ম ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ প্রস্তুতির না আছে সময়, না সাজসরঞ্জাম। এম এ ইকনমিক্স পড়ার মাঝপথে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় আমাকে নিতে হয়েছে রাইটার্সের চাকরি। কাজেই পুরো দিন কাটে অকাজের দফতরে। এমএ-র ফাইনাল পেপার এগিয়ে আসছে। তার জন্য পড়া। আইএএস-এর সিলেবাস দেখেছি, কিন্তু তার পড়াশুনো কীভাবে করতে হয়, বইপত্র কোথায় পাওয়া যায়, কলকাতায় আমার চেনাশোনারা কেউ জানে না। বাবা একটুআধটু বইপত্রের খবর আনেন অফিসের বন্ধুদের কাছ থেকে, তা-ও খুব সাম্প্রতিক কিছু নয়। কলকাতার বাঙালিরা আপাদমস্তক অ্যান্টি এসট্যাবলিশমেন্ট, সেটা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েই বুঝেছিলাম। হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্টের পর ইন্টারভিউ-তে কেন ‘আইএএস হতে চাই’ বলেছি আর ভিতরে বসে যে প্রশাসনের ‘খোলনলচে’ (কথাটা আমার নয়) বদলানো যায় না, শুনতে শুনতে আমার কান মাথা ভোঁ ভোঁ করে।

আর একটা মজার গল্প বলি। এমএ ফার্স্ট ইয়ারে কাঁটাকলের কাছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিট্যুটে যেতাম মাঝেমধ্যে, সেমিনার/লেকচার শুনতে। একদিন শুনি অধ্যাপকেরা তিন-চারজন দাঁড়িয়ে রোমহর্ষক কিছু আলোচনা করছেন নিচু গলায়। কাছে দাঁড়িয়ে কানখাড়া করে শুনলাম, একজন বলছেন, জানো, জহর কী করেছে? জহর মানে জহর সরকার, ইতিহাসের কৃতি ছাত্র। জহরদা নিশ্চয়ই গর্হিত কিছু করেননি, অধ্যাপকের সামনে প্রেমালাপ করতে গিয়ে ধরা পড়া ছাড়া। কী, কী করেছে জহর? অন্যজন গলা নামিয়ে ক্ষোভ আর ধিক্কার মেশানো গলায় বললেন, জহর আইএএস পরীক্ষা দিয়েছে! অন্য স্যারেরা সম্মিলিতভাবে ছিছি করে উঠলেন।

তো, এই ছিল তখন আইএএস পরীক্ষার অফিসিয়াল স্ট্যাটাস। এখন যতই জেগে উঠে মিডিয়া লিখুক, বাঙালি আইএএস-রা গেলেন কোথায়, আমাদের অবচেতনে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দ্রোহ আছে, যে কারণে আইএএস-দের ‘আমলা’ অভিহিত করে শ্লাঘা বোধ করেন সাংবাদিক, রাজনীতিক, এমন কি কিছু প্রাক্তন প্রশাসকও। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে আমলা শব্দের অর্থ হিসেবে বলেছেন, ‘উচ্চ কর্মচারীর অধীন কর্মচারী’। অর্থাৎ অধীনতাই হল প্রশাসকের জীবনের মূল মাত্রা। তাহলে তো সরকারি কলেজের অধ্যাপক, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, সকলকেই আমলা অভিহিত করা উচিত। যাইহোক, প্রচলিত অর্থই কালক্রমে প্রকৃত অর্থ দাঁড়িয়ে যায় জেনেও আমি ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার বিকল্প হিসেবে ‘আমলা’ কথাটি কখনও ব্যবহার করি না। তবে কেরিয়ার হিসেবে বাংলায় প্রশাসন যে তেমন গরিমাযুক্ত নয়, তা ষাটের দশক থেকেই স্পষ্ট।

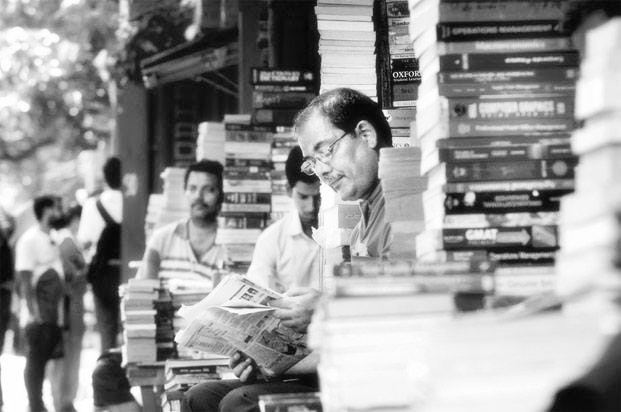

এমন একটি মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আইএএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছিল ঝাঁটার কাঠি হাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নামার মতন দুঃসাহসিক। কেন নিয়েছিলাম তার অবশ্য ইতিহাস আলাদা। অনেকটাই কলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য পালাতে। তার সঙ্গে ছিল দেশভাগের ঠিক পর বাবার পরীক্ষা দিয়ে একবারের ব্যর্থতা, দ্বিতীয়বার সময়মত ফিজ-এর টাকা জোটাতে না পারা। বাবার ইচ্ছে ছিল, তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছে আমি পূর্ণ করি। মায়েরও ইচ্ছে তাই ছিল, তবে সকাল সকাল বিয়ে করে নিয়ে, তারপর। যাই হোক এই সবের মধ্যে ত্রিশঙ্কু আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে নিজের আন্দাজে কিছু নতুন, কিছু পুরনো, কিছু হাতফেরতা বই কিনে খ্যাঁকশিয়াল সেকশন অফিসারকে লুকিয়ে অফিসে, ট্রামে-বাসে আইএএস-এর পড়া করতে থাকলাম। বাড়িতে আলো নেভানো হয় রাত নটায়। সেখানেও মুশকিল। আমার বাবা কেন প্যাকিং বাক্সের উপর মোমবাতি জ্বেলে পড়তেন, বুঝতে পারলাম। আইএএস-এর সর্ববৃহৎ ক্যাডার হল উত্তরপ্রদেশ। আমাদের সময় ইউপি অখণ্ড। কারণ উত্তরাখণ্ড হয়নি। সেখানে ‘শিক্ষিত’ মধ্যবিত্ত হিন্দুঘরে পুত্র সন্তান জন্মালে তাকে অন্নপ্রাশনের পরের দিন থেকে আইএএস হবার প্রস্তুতিতে লাগানো হয়। আর বাঙালির ঘরে আইএএস অভিলাষিনী কন্যার এই হেনস্থা।

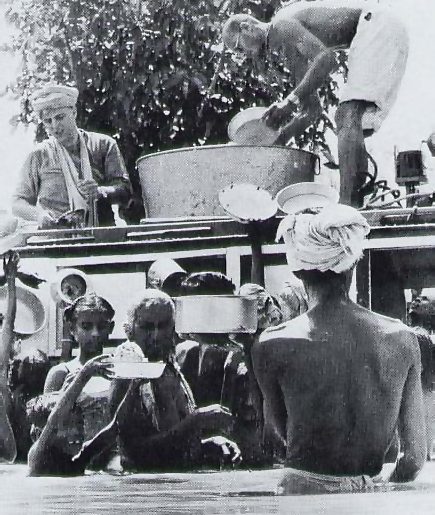

অবস্থা আরও জটিল করে সারা বাংলায় আরম্ভ হল আকাশভাঙা বৃষ্টি। ১৯৭৮ সাল। উত্তরবঙ্গে বহু মানুষ মারা গেলেন, ভেঙে ভেসে গেল ঘরবাড়ি। কলকাতা ও শহরতলি ডুবু ডুবু। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে দেখি বাইরে কোমর জল। বাড়ি ফেরার পথ নেই। এক রিক্সাওলা দয়া করে নিয়ে গেল শিয়ালদহের হায়াৎ খাঁ লেনে কাকার বাড়ি। ভিজে জামাকাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে মা, বাবা আর আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম। কাকা কাকিমা গামছা, শুকনো জামাকাপড়, চা-জলখাবারে আপ্যায়িত করলেন। পরেরদিন পরীক্ষা নেই। পচা ডিমের ভাসমান খেলায় হায়াৎ খাঁ লেন নরক। সকালেও জল নামেনি। বাড়ি তো ফিরতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে একটা মিনিবাস পেয়ে গেলাম হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে। তাতে উঠে ভালো করে গুছিয়ে বসতে না বসতে বাইরে থেকে আসা বিরাট ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল সিটের নীচে রাখা আমার বই খাতা। সোশিওলজির বই, বঙ্গলিপি ভাসতে ভাসতে চলেছে জলমগ্ন হ্যারিসন রোড ধরে। আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি।

এসব সত্ত্বেও ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছিলাম। ১৯৭০ সালে সেই একবার দিল্লি বেড়াতে যাওয়া। ফিরে এসে ‘রাজধানীতে আমার শেষ রাত্রি’ শীর্ষক গদ্য লিখেছিলাম সন্দেশ পত্রিকায়। শরতের আরম্ভেই সম্ভবত দিল্লির আর্দ্রতাহীন উষ্ণ ঊষর রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। একটা জীবন্ত শহরের মধ্যে এত প্রত্নচিহ্ন ছড়িয়ে থাকতে পারে, তা দেখে অবাক হয়েছিলাম। আর দিল্লির পথের নারীহীন পৌরুষ, পুরুষদের অসভ্য বর্বরতা দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম। এবার ন’বছর পর কাজে আসা। মনে অনিশ্চয়তা, দুরুদুরু বুক। বাবা থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ঝাণ্ডেওয়ালার পোস্ট অফিসের গেস্ট হাউসে। সঙ্গে মা। লালপাড় সাদা সিল্কের শাড়ির আঁচল ব্রুচ দিয়ে আটকানো, সাদা ব্যালেরিনা জুতোয় অনভ্যস্ত পা। হোঁচট খেতে খেতে ইউপিএসসি। সাদা, ছড়ানো গম্বুজ দেওয়া বাড়িটাকে মনে হয়েছিল নিরপেক্ষ, সৎ বাছাই প্রক্রিয়ার এক প্রতীক। কর্মজীবনে নানা কাজে এসেছি এখানে এবং পরে বেশ কয়েকবছর, ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য হিসেবে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তাদের কাজ এখনও পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে করে চলেছে, এটা স্বীকার করতেই হবে।

মনে আছে, টানা ইংরেজি বলতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের উপর একঝাঁক প্রশ্নে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে এমন বিষয় উত্থাপন করতে নেই যে বিষয়ে নিজের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, এই আপ্তবাক্য তখন মাথায় ছিল না। পরের বছর আইএএস ইন্টারভিউতে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিল আমার বর সতীশ, কারণ ও বলতে শুরু করে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে, এবং বলতেই থাকে, যেহেতু ঐ বিষয়ের কোনও বিশেষজ্ঞ বোর্ডে ছিলেন না। যাইহোক, সেবার আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বাংলা ভাষা।

পরে জেনেছিলাম, বাংলা সাহিত্যের দুই পেপারে আশি শতাংশের কাছে নম্বর পেয়েছি। এতৎ সত্ত্বেও এক ভাদ্র সন্ধ্যায় ট্রেনে চেপে আমি চললাম মুসুরি জাতীয় আকাদেমি। ফাউন্ডেশন কোর্সে ট্রেনিং নেবার জন্য। আমি অবশ্য যেতে চাইনি। চাইলে ফাউন্ডেশন কোর্স এড়িয়ে সোজা জয়েন করা যায়। আমি চেয়েছিলাম, ভালো করে পড়ে পরের বছরের আইএএস পরীক্ষা দিতে। কিন্তু পাছে হাতে আসা প্রথম শ্রেণির সার্ভিস হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই বাবা মা রাজি হলেন না। একদিক দিয়ে ভালোই হল। কলকাতায় মন টিঁকছিল না একেবারেই। রাতের ট্রেন বাংলার সীমা ছাড়াতেই ‘অপরাজিত’-র অপুর মতন বাঁধনছেঁড়ার উল্লাস জেগেছিল মনে। বাংলার গর্ভ থেকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আনন্দ।

*ছবি সৌজন্য: Artzolo, The Guardian

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।

3 Responses

ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে আমাদের সময়ের কলকাতা কেন্দ্রিক সমাজের স্মৃতিচারণ।

ভীষণ ভালো লাগে আপনার এই স্মৃতিচারণটি পড়তে। অপেক্ষা করে থাকি।

খুব ভালো লাগছে পড়তে l ধন্যবাদ l

বিনীত ,

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায় l