সিদ্রাপঙ

দার্জিলিং। পর্যটকদের অবশ্যগন্তব্য। দেশি বিদেশি সকলেরই সেরা পছন্দ। অনেকে আবার অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা স্থির করতে না পেরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের মতো দার্জিলিং সফরে বেরিয়ে পড়ে। এখন তো আবার দার্জিলিং শহরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে পর্যটন। পাহাড়ের খাদে হোক বা দূরের কোনও পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছোটো ছোটো জনপদ। পর্যটকদের সেথায়ও অবাধ বিচরণ। কিন্তু বাদ পড়ে যায় সিদ্রাপঙ (Sidrapong)।

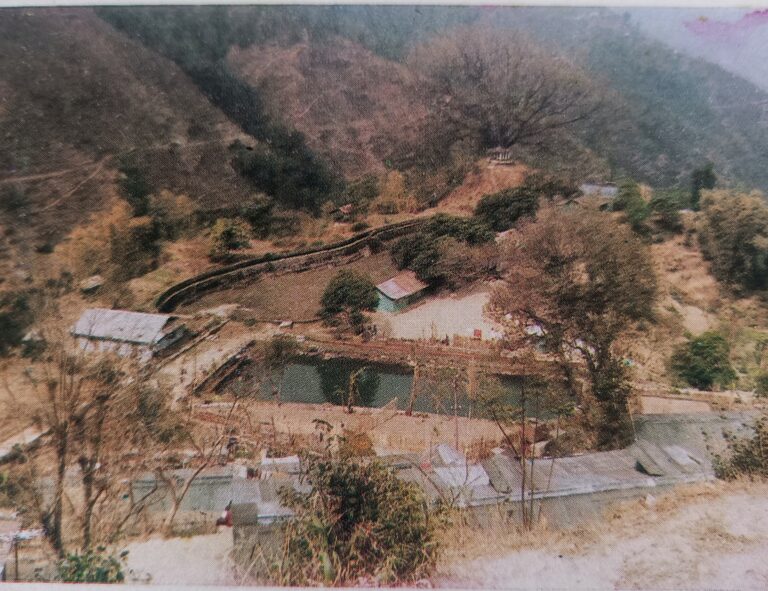

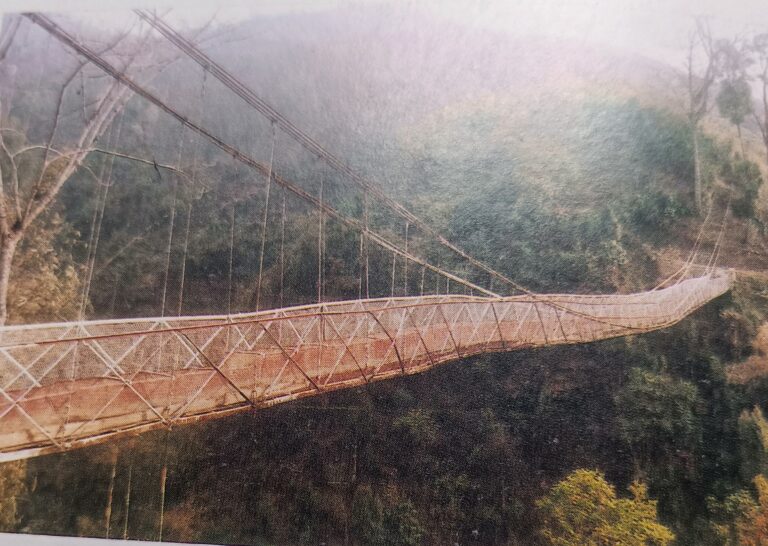

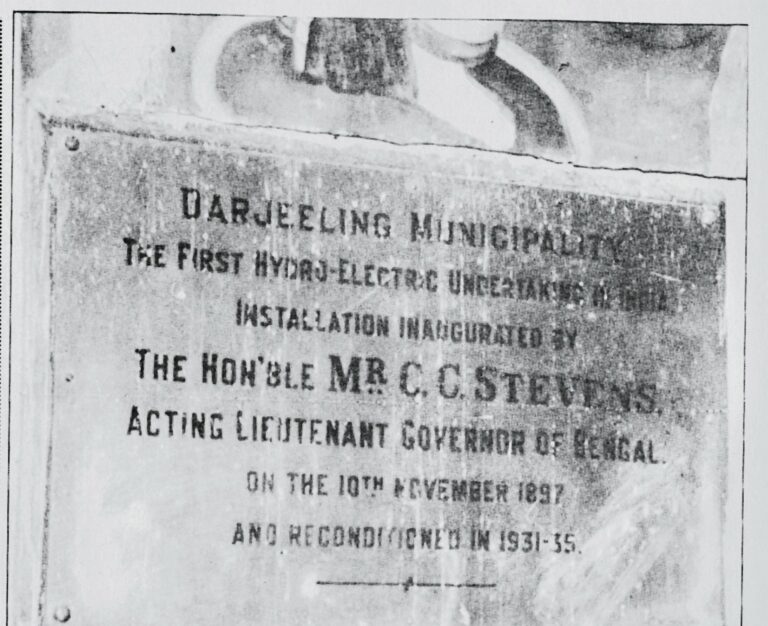

শিলিগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড ধরে দার্জিলিং যাওয়ার সময় শহরে ঢোকার কিছুটা আগে একটা সরু রাস্তা হিলকার্ট রোড থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে ব্লুমফিল্ড চা বাগানের দিকে নেমে গেছে। রাস্তাটি এতটাই সঙ্কীর্ণ যে ছোটো গাড়ির পক্ষেও চলা কষ্টকর। ব্লুমফিল্ড চা বাগান থেকে আরও শ’ পাঁচেক মিটার নীচে রয়েছে ‘বারবটিয়া ঝুলন্ত সেতু’। আর বারবটিয়া সেতু পেরোলেই সিদ্রাপঙ। মানচিত্রের হিসেব অনুযায়ী দার্জিলিং রেল স্টেশন থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে এবং প্রায় ১১০০ মিটার নীচে সিদ্রাপঙ-এর অবস্থান। তবে বাস্তবে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম বেশ কষ্টসাধ্য। আজ থেকে ১২৫ বছরেরও আগে এই দুর্গম জায়গাতেই ঘটেছিল ভারতীয় সমাজের এক ঐতিহাসিক ও উজ্জ্বল ঘটনা, যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন সেই সময়কার বাংলার অ্যাক্টিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল সি. সি. স্টিভেন্স।

কোনও এক সুদূর অতীতে আগুন জ্বালানোর কৌশল করায়ত্ত করার পর সামগ্রিকভাবে মানবসমাজে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। ইতিহাসের পাতায় যা প্রথম বিপ্লব বলে স্বীকৃত। চাকার আবিষ্কারকে বলা হয় সভ্যতার দ্বিতীয় বিপ্লব। অনেক পরে, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়ে সভ্যতার ইতিহাসে তৃতীয় বিপ্লব-এর স্বীকৃতি পায় শিল্পবিপ্লব। আর বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় নয়, সমাজ-সভ্যতারও নতুন মাত্রা সংযোজন করল।

১৮৮২-এর সেপ্টেম্বর ব্রিটেনে সর্বজনীন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে এ দেশে বসবাসকারী ব্রিটিশদের মধ্যেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের একটা প্রবণতা দেখা যায়। দেশীয় বিত্তবান অভিজাতরাও প্রভাবান্বিত হয়। পি ডব্লু ফ্লুরি (P W Fleury) নামে জনৈক ব্রিটিশ ভদ্রলোক ১৮৭৯-এর ২৮ জুলাই কলকাতার এক জনসমাবেশে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দেখান। তখনকার আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখতে ভালোই ভিড় হয়েছিল। ফ্লুরি-র প্রযুক্তি ছিল অত্যন্ত সরল। একটি ছোট্ট বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে একটি ডায়নামো চালানো হ’ত। কলকাতার দেশি-বিদেশি বাবু সম্প্রদায় বৈদ্যুতিক আলোর চোখ ধাঁধানো জ্যোতিতে বিস্ময়ে অভিভূত৷ সবারই অভিপ্রায় কলকাতার রাস্তায় বিজলি বাতি জ্বলুক। কিন্তু খরচের বহর দেখে অচিরেই এহেন বাসনা পরিত্যক্ত হয়।

সর্বজনীন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ গড়ে না ওঠায় এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে ডায়নামো মারফত বিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্ভব ছিল না। উৎসব-অনুষ্ঠানে ডায়নামো উৎপাদিত বৈদ্যুতিক আলোয় গৃহসজ্জা করেই বিত্তবানেরা সন্তুষ্ট থাকতেন। আজকাল যেমন ডিজেল জেনারেটর ভাড়ায় পাওয়া যায়, সেদিন অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত ডায়নামো (steam locomotive dynamo) ভাড়ায় পাওয়া যেত। ৩৬ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার-এ (বর্তমান রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) অবস্থিত দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি ছিল এই ব্যবসার অগ্রণী সংস্থা। এঁরা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভাড়ায় ডায়নামো চালানোর ব্যবসা শুরু করে।

দে শীল অ্যান্ড কোম্পানির দায়িত্ব পালনের একটি দৃষ্টান্ত অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। ১৮৮৬ সালে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে একটি নৈশভোজ আয়োজিত হয়। এই ভোজসভা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত করেছিল দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি। সেদিনের ভোজসভায় অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে দু’বার (৩১ মে, ১০ জুন) হাওড়া স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভাবে বিজলি বাতি জ্বালানো হয়। ২৫ অশ্বশক্তির (২৫ এইচপি) একটি পুরোনো বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে চারটি ডায়নামো চালানোর বন্দোবন্ত করে হাওড়া স্টেশনের মাল গুদামের দু’টি প্লাটফর্মে চারটি কার্বন আর্ক ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছিল।

একইরকম পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর চিড়িয়াখানায় নেওয়া হয়েছিল। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে টেলিগ্রাফ বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ (সুপারিনটেনডেন্ট) লুই শ্যোয়েন্ডলার চিড়িয়াখানায় বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়ি চালানোর বন্দোবস্ত করেন। চিড়িয়াখানার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এই প্রমোদভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে অতিরিক্ত খরচের দাপটে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। হাওড়া স্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাবার দায়িত্ব লুই শ্যোয়েন্ডলারের উপরই অর্পিত হয়েছিল।

আভিজাত্যের আকর্ষণে ডায়নামো উৎপাদিত মহার্ঘ বিদ্যুতের সাহায্যে গৃহালোকিত করার উদ্যোগ সে যুগে সময়বিশেষে সংবাদ শিরোনাম হত। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ‘বেলভিডিয়ার-এ একটি উজ্জ্বল রাত্রি’ শীর্ষক সংবাদে লেখা হল,– “…গত বৃহস্পতিবার আলেকজান্ডার ও লেডি ম্যাকেঞ্জি-র সৌজন্যে অনুষ্ঠিত বল-নৃত্য উপলক্ষে বেলভিডিয়ার-এর সংবর্ধনা কক্ষগুলি যে ভাবে সাজানো হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। শুধুমাত্র বলরুমেই পাঁচটি কাটগ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন ছিল, যার প্রত্যেকটিতে ১২টি বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছিল। ঝাড়লণ্ঠনগুলি ঘরের মাঝখানে ঝুলছিল। আর দেওয়ালে লাগানো ছিল ১৮টি ব্র্যাকেট। প্রতিটি ব্র্যাকেটে ৩টি করে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছিল। লাগোয়া বাগানে বৈদ্যুতিক বাতির ব্র্যাকেট টাঙানো ছিল আর সিঁড়ি ও যাতায়াতের পথে ঝুলছিল কাটগ্লাসের বৈদ্যুতিক বাতি। একই রকম ভাবে ভোজনকক্ষ শয়নকক্ষ ইত্যাদিও সুন্দর কাটগ্লাসের রঙিন বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল।…”

দে শীল অ্যান্ড কোম্পানির দায়িত্ব পালনের একটি দৃষ্টান্ত অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। ১৮৮৬ সালে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে একটি নৈশভোজ আয়োজিত হয়। এই ভোজসভা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত করেছিল দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি। সেদিনের ভোজসভায় অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বালানোর ইচ্ছেটা কিন্তু ব্রিটিশদের মাথা থেকে চলে যায়নি। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ডায়নামো ইত্যাদি যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ। আবার খোদ লন্ডন শহরের মতো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যেও কোনও শিল্পদ্যোগী উৎসাহী নয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি সম্পর্কে ততদিনে অনেকেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু দেশের রাজধানী কলকাতায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপনের সুযোগ নেই। তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র দার্জিলিং-ই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রর জন্য আদর্শ। চা বাগানের দৌলতে দার্জিলিং-এর আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্ট। আর কলকাতার দেশি বিদেশি বিত্তবানরা সময় সুযোগ পেলেই দিন কয়েকের জন্য দার্জিলিং রওনা দিতে অভ্যস্ত। অতএব, দার্জিলিং পুরসভা সিদ্ধান্ত নিল,–’জ্বালাও আলো, আপন আলো’।

দার্জিলিং পুরসভা ১৮৯৬-এর ১১ ফেব্রুয়ারি একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। সরকারের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়া গেল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বেশ কিছুদিন বাদে সংস্থাপনের কাজ শুরু হয়। কারণ, দার্জিলিং শহর সংলগ্ন সমস্ত নদী বা ঝোরা কিংবা ঝরনার চরিত্রগত তথ্য তখন হাতের কাছে ছিল না। বিশেষত ওই এলাকার বহু জলধারা বছরের বেশির ভাগ সময় শুকনো থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল বারবটিয়া, হসপিটাল এবং কোতোয়ালি নদী/ঝোরা যেখানে এসে মিলিত হয়েছে সেখানে সারা বছরই জল পাওয়া যায় এবং জলের ঢালও ভালো। আবার সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দার্জিলিং-এ পৌঁছে দেওয়ার জন্য দীর্ঘ ট্র্যান্সমিশন লাইনেরও দরকার নেই। কাজেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সংস্থাপনের জন্য বেছে নেওয়া হল আর্য টি এস্টেটের পাদদেশে অবস্থিত বর্ধমান মহারাজের বাগান। জায়গাটার নাম সিদ্রাপঙ। জনস্বার্থে জমির মালিকানা সানন্দে দার্জিলিং পুরসভার হাতে তুলে দিলেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মহতাব। এশিয়া মহাদেশের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়ে গেল দার্জিলিং জেলার এক প্রত্যন্ত স্থান সিদ্রাপঙ।

সিদ্রাপঙ-এ ১৮৯৬-এর মাঝামাঝি নাগাদ কাজ শুরু হল। বিলেত থেকে ক্রম্পটন-ব্রুন্টন কোম্পানির দুটি অল্টারনেটর আর গুন্থার কোম্পানির টারবাইন সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম এল। নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা? মাত্র ১৩০ কিলোওয়াট। অর্থাৎ পুরোমাত্রায় উৎপাদন করতে পারলে সেদিনের সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে মাত্র এক হাজার তিনশটি ১০০ ওয়াটের বিজলি বাতি একসঙ্গে জ্বালানো সম্ভব ছিল। মেগাওয়াট গিগাওয়াট বা মিলিয়ন বিলিয়ন ইউনিট শুনতে অভ্যস্ত যুগে ১৩০ কিলোওয়াটকে যৎসামান্য বা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলেও খেয়াল রাখা দরকার, ছোটো থেকেই বড়ো হতে হয়। আর সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন।

নভেম্বর ১০, ১৮৯৭। ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসে এক আলো ঝলমলে দিন। ১২৫ বছর আগেকার ওই দিনটিতে ভারতীয় জনজীবন সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। দার্জিলিং পুরসভার উদ্যোগে সংস্থাপিত সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sidrapong hydroelectric power station) ১০ নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন শুরু করার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদ্যুতিক যুগের সূচনা হয়। আবার অর্থনীতির ভাষায় এটি দেশের প্রথম সরকারি শিল্পদ্যোগ। সিদ্রাপঙ-এর আগে এশিয়া মহাদেশে সর্বসাধারণের জন্য কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়েছিল কি? ইতিহাসের নথি বলে– না।

সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্যে খরচ হয়েছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ট্র্যান্সমিশন লাইন এবং আনুষঙ্গিক খরচ-খরচার হিসেবের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে পুরোপুরি পুরসভার বিনিয়োগ। কোনও বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের টাকায় নয়, সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের করের টাকায় গড়ে উঠেছিল সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯০৫ ও ১৯১০-এ আরও একটি করে ১৩৫ কিলোওয়াট এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সময়সীমায় ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার পাঁচটি ইউনিট সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংস্থাপিত হয়। ১৯৩১-এ সংস্থাপিত জেনারেটরগুলির নির্মাতা আসিয়া সংস্থা। ১৯৩৫-এ ব্রুশ-পিবলস্ সংস্থা নির্মিত জেনারেটর সংস্থাপন করা হয়।

দার্জিলিং শহরে বিজলি বাতির ঝলমলানি স্বাভাবিক কারণেই সর্বত্র আলোড়ন তুলেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছোটো-বড়ো রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে খোদ ভারত সরকারও সেদিন বিদ্যুতের আকর্ষণে মুগ্ধ। সিদ্রাপঙ তথা দার্জিলিং-এর দৃষ্টান্ত সামনে রেখে জলপ্রবাহ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করার কাজে সর্বত্র ব্যাপক উদ্যোগই শুধু নয়, গড়ে উঠল এক অলিখিত প্রতিযোগিতা।

এহেন উদ্যোগের প্রথম ফসল— শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Shivasamudram Hydro Power Project)। মহীশূর-এর নৃপতির উদ্যোগে কাবেরী নদীর জলপ্রবাহকে ব্যবহার করে কোলার-এর সোনার খনি ও মহীশূর শহরকে আলোকিত করার জন্য ১৯০২-এ স্থাপিত হয়েছিল ‘শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র’। ভারত সরকারের উদ্যোগে নীলগিরি পর্বতমালার আরুডান কাডু-র কাছে কার্তেরি জলপ্রপাতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে একটি ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমান কেরল রাজ্যের অন্তর্গত তৎকালীন ত্রিবাংকুর-এর এক চা বাগিচায় ১৯০৬-এ ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। কাশ্মীরের দরবারের উদ্যোগে শ্রীনগর শহরকে আলোকিত করার জন্য ১৯০৮-এ গড়ে ওঠে ৪ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ‘ঝিলাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র’। মুসৌরি (১৯০১), শিমলা (১৯১৩) প্রভৃতি শৈল শহরও আস্তে আস্তে স্থানীয় কেন্দ্রে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়।

তখনকার বোম্বাই অথবা এখনকার মুম্বই মহানগরীতে ১৯১৫-য় টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক এজেন্সি বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু দিল্লি (১৯০৮) ও চেন্নাই (১৯০৯) বৈদ্যুতিক শক্তির মহিমা উপলব্ধি করেছিল আরও আগেই। তবে তা ছিল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি।

এহেন উদ্যোগের প্রথম ফসল— শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Shivasamudram Hydro Power Project)। মহীশূর-এর নৃপতির উদ্যোগে কাবেরী নদীর জলপ্রবাহকে ব্যবহার করে কোলার-এর সোনার খনি ও মহীশূর শহরকে আলোকিত করার জন্য ১৯০২-এ স্থাপিত হয়েছিল 'শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র'।

তাপবিদ্যুৎ-এর ব্যপারে পথিকৃৎ অবশ্য কলকাতা। তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজধানী শহরে ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল সর্বজনীন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। এক হাজার কিলোওয়াট বা ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কলকাতার ইমামবাগ লেন-এ (এখানকার প্রিন্সেপ স্ট্রিট) স্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটেনের বিখ্যাত সংস্থা ব্যাবকক্-উইলকক নির্মিত বয়লার, ক্রম্পটন-এর ডায়নামো আর জার উইলিয়মস-এর জেনারেটর সংস্থাপন করে লন্ডনে নথিভুক্ত ‘দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি’ (আজকের সিইএসসি লিমিটেড) কলকাতার মধ্যাঞ্চলের ১ বর্গমাইল এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। গত ১২৪ বছরে এই বেসরকারি সংস্থাটি রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে এক গৌরবজনক স্থান অর্জন করেছে। তবে সে এক অন্য কাহিনি।

কথা শেষের আগে বলে রাখা ভালো যে সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখনও সক্রিয়। রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর (WBSEDCL) নিয়ন্ত্রণাধীন সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বর্তমান নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৪০০ কিলোওয়াট। ১৯৯৭-এ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদযাপনের সময় সিদ্রাপঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারত সরকারের দেওয়া ‘সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আর সেই সুবাদে সিদ্রাপঙ যাওয়া সহজগম্য করে তোলার জন্য নির্মিত হয় ৪.৩ মিটার চওড়া একটি পাকা রাস্তা। দার্জিলিং শহর থেকে ব্লুমফিল্ড টি এস্টেট পর্যন্ত এই রাস্তাটি ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ। কোতোয়ালি ঝোরার উপর পাকা সেতুও গড়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও পর্যটন মানচিত্রে এখনও ঐতিহাসিক তথা স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সিদ্রাপঙ ঠাঁই পায়নি।

তথ্যঋণ:

বাংলার বিদ্যুৎ-শিল্প ব্যবস্থার বিবর্তন – অমিতাভ রায় (বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৩)

ছবি সৌজন্য: অমিতাভ রায় ও Facebook

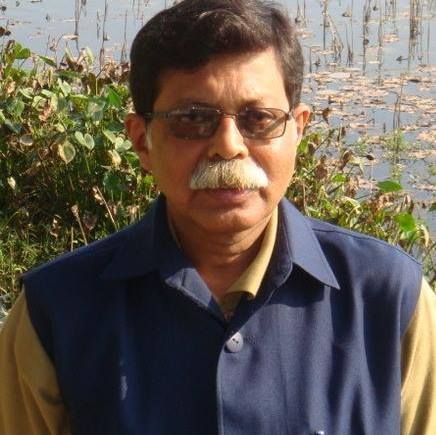

প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।