“আবার বেড়াতে যাবো। জ্যোৎস্নায় বিজন মন্দির, মলিন কাঁথার মতন পড়ে আছে।”

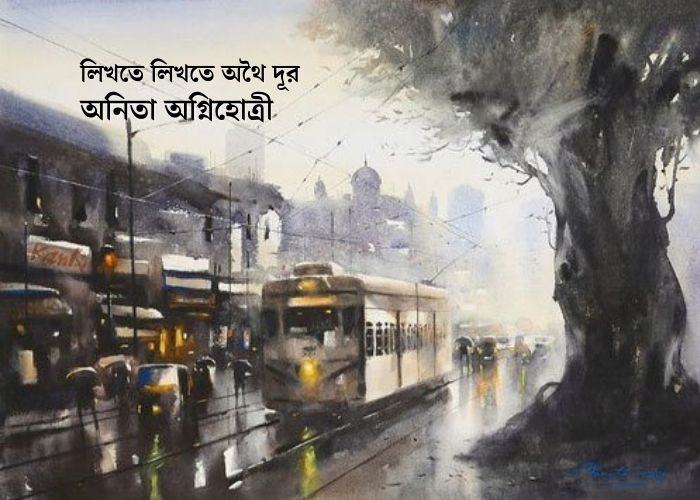

সত্তর দশকের শেষ দিকে লেখা এই কবিতাটির সূচনায় যে শৈশব স্মৃতির প্রগাঢ় ছায়া, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের জীবনের নিত্যনৈমিকতার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে চলে আসত একটা করে বেড়ানো। সেসব বেড়ানো আহামরি কিছু নয়। সস্তায়, কম বাজেটে। নতুন জায়গা দেখতে হবে। সংসারের বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে পড়তে হবে অন্তত কয়েকদিন, নইলে কয়েক ঘণ্টা।

মায়ের উদ্যোগেই যে বেড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হত না, যদিও ব্যবস্থাপক বাবা। সপ্তাহে তিন দিন বিকেলে আমাকে সঙ্গে করে ছোটখাট জিনিস কেনার ছুতোয় গড়িয়াহাট মোড় অথবা হরিশ মুখার্জি রোড ধরে মা যে হেঁটে যেতেন, ওটাই ছিল বাড়ির চার দেওয়াল থেকে তাঁর নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা।

রবিবার বাবার ছুটি। আমাদের স্কুলও। সেদিন আমরা হয়তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে আইসক্রিম খেলাম। কনুই বেয়ে গড়িয়ে নামল বরফ আইসক্রিমের কমলা চ্যাটচেটে জল। শীতের দিনে কখনও ছিল চিড়িয়াখানা অথবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক। মাসিরা, খুড়তুতো ভাইবোন আমাদের সঙ্গে মিশে গেছে সেই সব পিকনিকে।

খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ ডিম, কমলালেবু, সন্দেশ, কাগজে মোড়া বেকারির কেক বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হত। খুবই সামান্য আয়োজন। গাছের তলায়, শীত-রৌদ্রে অথবা বসন্ত বাতাসে বসে সে সব খাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ ছিল। পাখপাখালির ডাক, দূর থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান, আমাদের হাসাহাসি গল্প।

মনজিনিসের কেক পেস্ট্রি তখনও আসেনি, জলযোগের দোকানে এয়ার কণ্ডিশনিং ছিল না। আমাদের জন্য ছিল ক্রিমলোফ আর লর্ডস বেকারির কেক-পাঁউরুটি। কলের জল দিব্যি খাওয়া যেত আঁজলা ভরে। একবার ভিক্টোরিয়ার ঘাসের বাগানে গিয়ে ভয়ংকর বৃষ্টি , যা ছিল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ, তার মধ্যে পড়েছিলাম।

১৯৬৭ সালের মহালয়ার দিন ছিল সেটা। বৃষ্টি নামার আগে মেঘলা আকাশের নীচে বাতাসের মধ্যে আমাদের ছবি তোলা হয়েছিল দাদার পৈতেতে উপহার পাওয়া গেভাবক্স ক্যামেরায়। তারপর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পথের পাঁচালির দৃশ্যের মতো আমাদের মর্মান্তিক ভেজা। মনে আছে, জামাকাপড় গায়ে সেঁটে গিয়েছিল, ঠকঠক করে কাঁপছিলাম সবাই। বৃষ্টি একটু কমে এলে গম্বুজ মতন একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে আমরা মহার্ঘ দার্জিলিং চা আর বিশাল আকারের সিঙাড়া খেয়েছিলাম। এত ঠান্ডা আর খিদের পর ওটুকু না পেলে মরেই যেতাম।

এ সব হল শহরের ভিতরে বেড়ানো। সম্প্রতি ব্রিগেডে বামেদের এবং তারপরেই কেন্দ্রীয় শাসকদলের মিটিং হয়ে গেল। প্রথমটিতে তরুণদের বিপুল যোগদানে আমাদের মতো বয়সীদের স্মৃতিচালিত আবেগ উথলে উঠল। আহা! প্রকৃত বামপন্থীরা কিছু মনে করবেন না, ব্রিগেড, ময়দান, এমনকী বাড়ির পাশের হাজরা পার্কে বামেদের মিটিং মানেই সেটা ছিল আমাদের বেড়াবার জায়গা।

জ্যোতি বসু আসছেন। ভিড় উসখুস করছে। স্বপন গুপ্ত গাইতে উঠেছেন ভাষণের ব্রেকে। “আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী। ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী— ‘সুদূর’ বলে সুর কে আকাশ পর্যন্ত টানার আগেই আমার চোখ ভরে যেত জলে। সৃজনশীলতাজনিত আবেগের বাহুল্যই আমাকে প্রকৃত কম্যুনিস্ট হতে দেয়নি, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

বাবা-মা-দাদাদের সঙ্গে ভিড়ে ঠাসা মিটিং মাঠের চা আর সুজির বিস্কুট। জ্যোতিবাবুর ভাষণ হয়ে গেলেই গুটিগুটি বাড়ি। আমরা রিফিউজি, অতএব কংগ্রেস এবাড়ির ভোট পাবে না। মায়ের সরল রাজনীতি। বামপন্থী হতে গেলে আর কী লাগে? মায়ের লেফটিস্ট ছোটমামার এনে দেওয়া প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর লেনিনের জীবনী, দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন, গোর্কির মা, হাতে হাতে ঘোরে। আর কী চাই? উচ্চমাধ্যমিকের প্রাইজ তিন খণ্ড দাস ক্যাপিটাল।

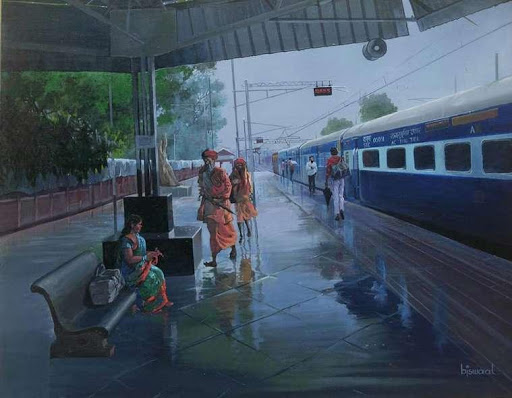

এর পরেও ছিল কলকাতার বাইরে কাছেপিঠে যাওয়া। পুরী যাওয়া ছিল সবচেয়ে সোজা। দু’বছরে একবার পুরীর নির্ঘন্ট বাঁধা। ট্রেনে চাপা, ভিক্টোরিয়া কিংবা সিভিউ হোটেলে ওঠা, সমুদ্র স্নান, হোটেলে ফিরে কলের নীচে শরীরের বালুকা ধুয়ে ফেলা, ঝিনুক কুড়ানো। ট্রেনে চাপার আগের পর্ব আরও মধুর।

জামাকাপড় প্যাক করা, অদ্ভুত শ্যাওলার গন্ধ মাখা হোল্ডঅল মাটিতে বিছিয়ে তারমধ্যে পাতলা তোষক লেপ বালিশ ইত্যাদি ভরা। হোল্ডলের মাথাও পায়ের দিকে দুই কোণায় কাগজে মোড়া জুতো থেকে মাফলার সব কিছুই ঠুসে দেবার শখ হত। কিন্তু ট্রেনে টানাটানিতে সেগুলো বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকত যথেষ্ট।

ট্রেনে রাতে খাওয়ার জন্য যে লুচি আর পাঁচফোড়ন দেওয়া আলুর তরকারি বানানো হত, যার কিছুটা আমরা ট্রেনে চড়ার আগেই খেয়ে ফেলতাম, তার স্বাদ কোনও অমৃতের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল না। ভারতীয় রেল তখনও চাদর-কম্বল দেওয়া আরম্ভ করেনি। বেডিং সুটকেস নিয়ে কুলীদের সঙ্গে দরাদরি সবই ছিল ভ্রমণের অঙ্গ।

মোবাইল ফোন জীবনে আসার পর থেকে আমরা সব কিছুই নিশ্ছিদ্র নিখুঁত করে তুলতে চাই। ঘরে এবং পথে। বিশেষ করে যাত্রায় যেন কোনও বিস্ময় না থাকে, কোনও প্রতীক্ষা না থাকে। গাড়ি, ক্যাব, হোটেল। এমনকী বেড রোল আকাচা হলে রেলমন্ত্রীকে যাত্রাকালীন ই-টুইট করা যায়।

সামান্য উপকরণ আর যৎসামান্য প্রয়োজনের সেই ১৯৬০-৭০ দশকের ছোটবেলায় আনন্দ আর বিস্ময় ছিল অসামান্য। উপভোগমুখী বস্তুবাদ আমাদের যেন বাক্সবন্দি করে ঠেসে রেখেছে। কোনও কিছুতেই আমরা অবাক হই না। রেল পরিবহন ব্যবস্থা কতদিন সরকারের থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। শ্রমিকদের ঘেরাবন্দি করতে লকডাউনকালে সেই যে রেল ব্যবস্থা শিকল তুলল, এখনও তা পুরোপুরি চালু হয়নি। একদিন হয়তো দুম করে বেসরকারি হাতে চলে যাবে।

কিন্তু ভারতীয় রেল আমার মতো এক শিশু ও পরে কিশোরীকে প্রকৃতির পাঠ পড়িয়েছিল, জানলা দিয়ে বাতাসের ঝাপট ও তার ল্যাজে বয়ে আসা কয়লার গুঁড়ো চোখ প্রায় অন্ধ করে দিলেও জানলার সিট আমি কোনওদিন দাদাদের ছাড়িনি। যা আরও মর্মান্তিক, এখনও ছেলেমেয়েকেও ট্রেনের জানলা ছাড়ি না।

পুরী পৌঁছবার পর রিক্সায় স্বর্গদ্বার রোডে মোড় ঘুরলেই সমুদ্রের দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো জঙ্গম ধূসর নীল চোখে এবং মনে তার ঢেউ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সমুদ্র এমন এক সত্তা, যাকে প্রতিবার দেখায় মনে হয় প্রথম দেখছি। কী আশ্চর্য, দিঘার সমুদ্র আমাকে তেমন টানেনি। শৈশবে একবারই দিঘা গিয়েছিলাম এবং কোনও এক ভুলের জন্য রাতে থাকার জায়গা পাইনি। একজন স্থানীয় মানুষ আমাদের এক মাটির ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মেঠো ইঁদুর দেখে মায়ের মনে হয়েছিল, সাপ ঢোকার সম্ভাবনা। শহুরে ভীতু আমরা অনেক রাতের কোনও ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরে আসি এবং তারপর সমুদ্র-সহ দিঘাকে পত্রপাঠ মন থেকে বিদায়।

এক পরিচিত সজ্জন মানুষের খবর পাওয়া গেল তিলাইয়া ড্যামে। তখন হাজারিবাগ জেলার কোডারমা হয়ে তিলাইয়া যেতে হত। এখন কোডারমা আলাদা জেলা। মা যে বাড়ীতে কৈশোর কাটিয়েছেন, তাদের এক ছেলে ওখানে ইঞ্জিনিয়র। তখনও বিবিধ ভারতীর দাক্ষিণ্যে ঝুমরিতিলাইয়ার আবদারকারী সঙ্গীতরসিকরা বিখ্যাত হননি। শীতের হাড়-জমানো ভোরে কাঁপতে কাঁপতে তিলাইয়া পৌঁছে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে গেল ইঞ্জিনিয়র মানুষটির আতিথেয়তা আর বরাকর নদীর সৌন্দর্যে।

নদীর ধারে পড়ে থাকত অনেক চিকমিকে রঙিন পাথর। অভ্রবলয় ঘেঁষা ওখানকার মাটিতেও অভ্রের কুচি। মোটর বোটে নদী পার হতে হতে, পাথর কুড়িয়ে কোঁচড় ভরার সময় কি জানতাম একদিন আরও দক্ষিণে, প্রায় সমান্তরাল দামোদর নদীর উপর তেনুঘাটে আরম্ভ হবে আমার কর্মজীবন? আর হাজারিবাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন আমার কাব্যপ্রতিভা আবিষ্কার করবেন স্নেহশীল সন্তোষকুমার ঘোষ?

বাবা কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে। কিন্তু পরে অ্যাকাউন্টস-এর এক বিকট কেন্দ্রীয় পরীক্ষা পাশ করে অফিসার হন। বার তিনেক বাবার অডিটের জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। দুর্গাপুর, মাইথন, রাখা মাইনস। দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ও হিন্দুস্তান কপার ইত্যাদি বাবার অডিটের আওতায় আসত। পরিবারের সদস্যদের খরচ নিজে মেটাতেন বাবা আর আমি উৎকন্ঠিত হয়ে ভাবতাম না জানি কী হবে, এত দামি জায়গায় কেন এলাম। বাবার কাছে টাকা থাকবে তো শেষপর্যন্ত?

এনটিপিসি-র থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে গিয়ে ওই রকমই এক ভ্রমণে, গেস্ট হাউসে ছিলাম। ডাইনিং হলের বাবুর্চি আমাদের বলেছিল, দেখবেন, টেবিল ক্লথে যেন ঝোল না পড়ে।কথাটা কানে লেগেছিল আমারও। যদিও তখন ক্লাস এইটে পড়ি।। কেন বলল? জায়গাটার নাম চন্দ্রপুরা। চোদ্দো বছর পর ওখানেই আবার গেছি। অফিশিয়াল ভিজিট করব পাওয়ার প্লান্টের।আমি সাব ডিভিশনাল ম্যজিস্ট্রেট।

সেই গেস্ট হাউস। আরও ঝকঝকে, তকতকে। বাবুর্চি মারা গেছে খবর নিয়ে জানলাম। পরিষ্কার টেবিল ক্লথ, সুন্দর ক্রকারি। বাবা-মাও সঙ্গে ছিলেন সৌভাগ্যবশত। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।ইচ্ছে করে ঝোল ফেললেও এবার কেউ কিছু বলবে না। সবই ক্ষমতার বিন্যাস। তারই উপর নির্ভর করে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ। যত তাড়াতাড়ি জীবনে একথা বোঝা যায় ততই ভাল। আর ক্ষমতার জাল কেটে উড়ে যাবার জন্য সাহিত্যের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী আছে?

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।