এই ইতিবৃত্তে নিকটজনেদের ছাড়া প্রায় সবার নাম বদলে দিয়েছি, যদিও বিদেশের মতো এখানে পান থেকে চুন খসলে মানহানির মামলা দায়ের হয় না। বড়জোর ফেসবুকে উদ্বেল হয়ে ওঠে আহত চিত্ত। তার পিছনে অবশ্য বাঙালির রসবোধের ট্র্যাডিশন। সুকুমার রায় তো লিখেই গেছেন, মান মানে কচু। কিন্তু ফাল্গুনী রায়ের নাম আমি বদলাব না। আমার শৈশবের নির্ভার যে কটি সুখস্মৃতি আছে, যার মধ্যে মায়ের উদ্বেগ, মা আর বড়দার দ্বৈরথ, বাবার অফিস বা স্বাস্থ্য সমস্যার ছিটেফোঁটা নেই, তার মধ্যে ফাল্গুনী অন্যতম।

বড়দা একটু একা মতন ছিল, বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা বিশেষ ছিল না স্কুল জীবনে। ছিল নানাবিধ দুষ্টমির শাকরেদ। পড়ত একটু দূরের স্কুলে, তার নাম রাজেন্দ্রনাথ ইন্সটিট্যুশন। স্কুলের গল্প বড়দা বিশেষ করত না, পাছে ওখানকার নানা প্যাঁচপয়জার বেরিয়ে পড়ে।

ছোড়দা পড়ত বাড়ির কাছে প্রাচীন স্কুল মিত্র ইন্সটিট্যুশনে। এখন লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, দুটো স্কুলেরই নাম ইন্সটিট্যুশন। তীর্থপতিও তাই ছিল। স্কুলকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করার ট্রাডিশন অবশ্য আগে থেকেই ছিল। বেসরকারি স্কুলও তখন ব্যবসায়িক উদ্যোগ হয়নি। সেখান থেকে আনত স্কুল লাইব্রেরির বই আর মাস্টারমশাইদের বলা নানা গল্প। ‘অনুবর্তন’ আর ‘অপরাজিত’ লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তে দিয়েছিল বলে ছোড়দার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ছোড়দা যে পরবর্তী কালে ডাঃ উৎপল চট্টোপাধ্যায় হিসেবে অতি জনপ্রিয় ও মজলিসি ডাক্তার হয়েছে, সে স্কুল ও কলেজজীবনে সদা বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত। স্কুলে আড্ডা দিয়ে কুলোত না, বিকেলে খেলতে যেত বাড়ির কাছে দমকলের মাঠে। সেখানেও আবার একগাদা বন্ধু। প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও আমি আর ছোড়দা খোলা গলায় গান গেয়ে বাড়ি মাতিয়ে রাখতাম।

ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করার দায়িত্ব ছিল আমাদের দু’জনের। দুরন্ত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকানো বড়দা পড়াশোনা হয়ে গেলে উপুড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ত এবং আমাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাত। যাই হোক, সেই সময় আমাদের গলায় মূর্ত হয়ে উঠতেন হেমন্ত, সন্ধ্যা, লতা, প্রতিমা। ধনঞ্জয় ও মান্না দের গানে তান, গমক, রাগের চলন— না, চেষ্টাও করি না।তাঁদের দূর থেকেই গড়। ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস,’ ‘তার আর পর নেই’, ‘আমিও পথের মত হারিয়ে যাব’ কত যে গেয়েছি। আমার গলা মিষ্টি ছিল। বি ফ্ল্যাটে গাইতাম, প্রতিমার ‘বড় সাধ জাগে’ আর লতার ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে’ গেয়ে গেয়ে জানলার শিক আর টেবিল মুছতাম। বইয়ের টেবিল গোছাতে গোছাতে ছোড়দা হয়তো গেয়ে উঠল, ‘মাঝে নদী বহে রে’, এদিক থেকে মোচা ছাড়াতে ছাড়াতে আমি গাইলাম, ‘ও পারে তুমি শ্যাম, এ পারে আমি’। এই সব আনন্দের দিন মনের ফ্রেমে জ্বলজ্বল করছে এখনও, যখন আমাদের ভাইবোনেদের মধ্যে কথা হয় কালেভদ্রে।

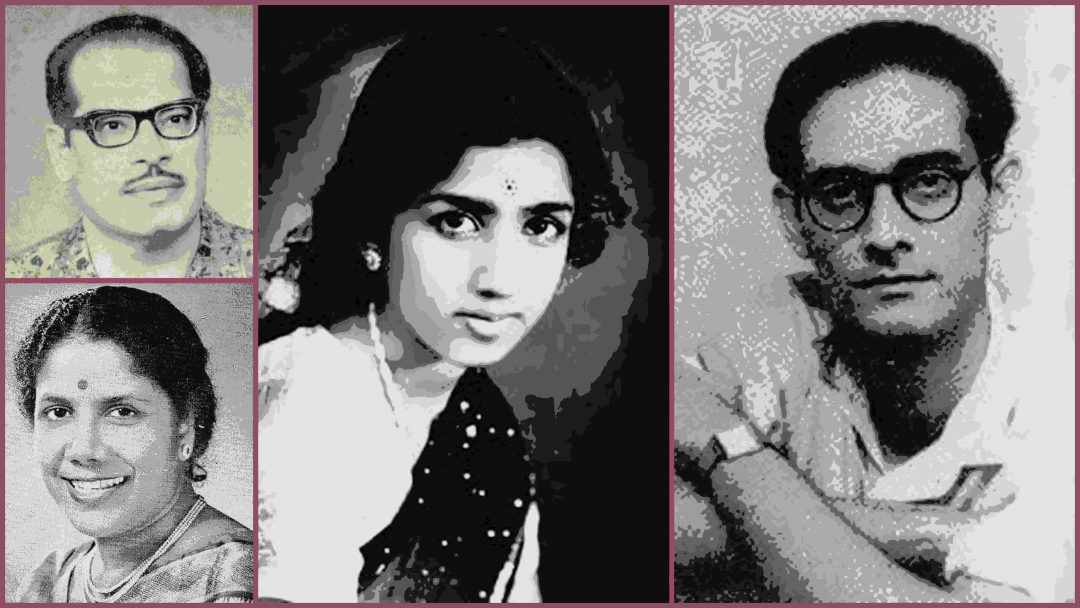

যাই হোক, ঊনিশশো ষাটের দশকের সেই শেষ পর্বে, হেমন্ত-উত্তম যখন আমার কিশোরী মনের মধ্যে অহরহ গুঞ্জরণ তুলছেন, তখন ছোড়দা মাঝেই মাঝেই বলত সহপাঠী ফাল্গুনী রায়ের কথা। হরিশ মুখার্জি রোডের এক লেনের মধ্যে তাদের বাড়ি। বাবা সমরেশ রায় সুগায়ক। হেমন্ত মুখাপাধ্যায়ের সহযোগী। ‘দাঁড়া, একদিন নিয়ে আসব ওকে’, ছোড়দা বলত মাঝে মাঝেই। ফাল্গুনী দারুণ গান করে নাকি, আর গায়কী, গলা— একেবারে হেমন্তের মত। মা-ও গানের ভক্ত, গান শুনতে পেলে সব কাজ পড়ে থাকে। বাড়িতে করপোরেশনের কলের জলের মতো গানের বন্দোবস্ত হিসেবে আমাকে গান শেখানো হচ্ছে। ফাল্গুনীর আগমন নয়, আবির্ভাব হল একদিন। সঙ্গে আরও কয়েকজন সহপাঠী। তাদের নাম এখন আর মনে করতে পারছি না।

মজলিসের প্রস্তুতি হিসেবে প্রচুর লুচি, আলুরদম ও গাঙ্গুরামের চমচম আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র দে-র লেভেলের ওপরের অতিথি, তাই গাঙ্গুরাম। গাঙ্গুরাম আমার মোটেই পছন্দ নয়, কারণ মিষ্টিটা বাঙালির ডোমেন। আমার হারমোনিয়ামটা আজ লাগবে, তাই মুছে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। ফাল্গুনীর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, উল্টে আঁচড়ানো চুল, শান্ত সৌম্য চেহারা। আমার হারমোনিয়ামে দু’একটা তান বাজাতেই বোঝা গেল হাত একেবারে সুরে বসা। আর সেই কণ্ঠ! ‘বাঘিনী’ ছবির গান দিয়ে আসর আরম্ভ হয়ে ছিল মনে আছে, তারপর তো গানের স্রোতে ভেসে গেলাম আমরা। চোখ বন্ধ করলে মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত্ কুমার নামটা পরে শুনেছিলাম, মসূরী অ্যাকাডেমি গিয়ে। উনি যে মুখোপাধ্যায়, কতিপয় বাঙালি ছাড়া ওখানে কেউ জানে না। ফাল্গুনী কোনও খাতা দেখে গায় না, অজস্র আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ওর কণ্ঠস্থ। অনুরোধ না এলেও গেয়েও যাবে একের পর এক গান। আপনমনে। সমাহিত চিত্তে।

সাধারণভাবে আমরা যখন কাউকে অন্য কারও স্বর দিয়ে চিহ্নিত করি, তার উপর সুবিচার করি না। লতাকণ্ঠী, কিশোরকণ্ঠী এমন কিছু ভাল শিল্পীকে গাইতে শুনেছি পাড়ার জলসায়, বড় শিল্পীদের আসার আগে। অন্যের গায়কীর সঙ্গে নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার প্রতি সুবিচার হয়নি। ফাল্গুনী রায় সেই অর্থে পেশাদার গায়কে পরিণত হয়েছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু তার গুণ ছিল অজস্র। পরিশীলিত গলা, সুর ও তালের নিখুঁত বোধ, সবচেয়ে বড় কথা তার সুন্দর, নম্র স্বভাব, তাকে পরিণত করেছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে। শুনেছি যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে গানের জন্য সহপাঠীদের প্রিয় হয়েছিল ফাল্গুনী।

এর পরেও ফাল্গুনী আমাদের বাড়িতে এসেছে বেশ কয়েকবার। মূলত মায়েরই আগ্রহে। আমি দাঁড়িয়ে শুনতাম দরজার ফাঁকের পিছনে। মেয়ে বড় হচ্ছে, সবার মধ্যে বসে গান শুনবে… মায়ের শাসনে তা সম্ভব ছিল না। জোরজার করতে গেলে শোনার মজা নষ্ট। মনে আছে আমি তখন ক্লাস টেন। গান শুনতে শুনতে একসময় ঐ কবজার ফাঁক থেকেই অনুরোধ পাঠালাম, ‘তুমি রবে নীরবে’ গাওয়ার জন্য। কুহেলী ছবির দৌলতে উক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন হিট। অন্য বন্ধুরা অনুরোধ নিয়ে ঈষৎ ঠাট্টা করলেও ফাল্গুনী অচঞ্চল। একটুও না হেসে অনুরোধের গানটি গাইল, এবং ঠিক যেমনটি শুনেছি ছবির পর্দায় অথবা, রাতের ছায়াছবির আসরে, রেডিওতে। কিছু আপত্তিকর দৃশ্যের জন্য ’বাঘিনী’ ছবি দেখতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু কুহেলী তো আমাদের দেখা। সিনেমা অনুমোদনের কেন্দ্রীয় কমিটি এতে আপত্তিকর কিছু পায়নি। কাজেই চোখ বন্ধ করে নিজেকে সন্ধ্যা রায় ভাবতে ক্ষতি নেই।

পারিবারিক এইসব গানের মজলিস, যা আমাদের শৈশব কৈশোর সুরভিত করেছিল, তা প্রথমে টেলিভিশন, তার পর বিশ্বায়নের গ্লোবাল চয়েসের উচ্ছ্বাস সইতে না পেরে মুছে যায়। সময় কমে আসে। নিভে আসে অন্যের গান মুগ্ধচিত্তে বসে শোনার আগ্রহ। বাড়িতে মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোন বা মাসির কলেজের বন্ধু বেড়াতে এলেও সিঙাড়া পান্তুয়া খাইয়ে তার গান শুনে নেওয়া জোরজার করে। এখন তো আমরা নিজেরাই নিজেতে মজে আছি। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বৈদ্যুতিন মিডিয়া, আমিই শ্রেষ্ঠ। বাড়ির খুদেরাও নানা গান, নাচ, বিনোদন অনুষ্ঠানের শিল্পী হয়ে এসএমএস-এ ভোটিং করিয়ে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে। আমি, আমার নিকটজন, আমার পরিবার সব অভিনিবেশের কেন্দ্র। ফাল্গুনী রায় সেই বিলুপ্ত সময়ের চিহ্ন। কেন জানি না তার গান এখন কোনও প্ল্যাটফর্মে খুঁজে পাই না। কিন্তু আমার কিশোরী বেলার এক সুখস্মৃতি হয়ে সে আমার শিল্পচেতনার অঙ্গ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে বড় সুখের সময় ছিল না। কলকাতায় আরম্ভ হয়ে গেছে সশস্ত্র বিপ্লবের পদচারণা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২। নকশালবাড়ি অঞ্চলে সিপিআইএমএল-এর প্রভাব ছড়াচ্ছে ১৯৬৭-তে আদিবাসি কৃষক উত্থানের আগেই। ১৯৭০-এর কাছাকাছি সময় থেকে কলকাতায় ছাত্র সংগঠনে নকশালপন্থীদের দখল, ১৯৭১-এ সিপিআইএমএল-এর বিভাজন, ১৯৭২-এ চারু মজুমদারের মৃত্যু। ১৯৬৭-তে আমরা ঘরোয়া জামা পরে স্কুলে যাচ্ছি, ইউনিফর্ম পরা বারণ। যে কোনও দিন স্কুলে হামলা করতে পারে নকশালরা। বড়দিদিমণি বলছেন, আমরা প্রাণ দিয়ে তোমাদের বাঁচাব, ভয় নেই। কিন্তু আমাদের বুক দুরু দুরু করে। ১৯৬৭-তে প্রেসিডেন্সিতে প্রি-মেডিক্যাল পড়তে গেল দাদা। মাকে লুকিয়ে আমাকে আর ছোড়দা কে বলত কীভাবে পুলিশের উপর ইট পাটকেল, ভাঙা টব ফেলে উপর থেকে। ১৯৭০। শীতের রাতে বাড়িতে ভবানীপুর থানা থেকে পুলিশ। অনেক রাত। টর্চ ফেলে লেপ তুলে আমাদের মুখ দেখছিল। বাবাকে বলল, আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে কেউ এখানে লুকিয়েছে। বাবা বললেন, দেখুন, সার্চ করুন। মা আধঘোমটা তুলেছেন মাথায়।

কে আসত লুকোতে? তাকে আমরা আশ্রয় দিতাম কি? পুলিশ চলে গেলে দাদা বলল, ভাগ্যিস রেড বুকটা আগেই জানলা দিয়ে চাতালে ফেলে দিয়েছিলাম! আমি যে সময় ফাল্গুনী রায়ের ‘তুমি রবে নীরবে’ শুনছি, ছোড়দার আর এক সহপাঠী আর তার ছোট ভাইকে এলিমিনেট করে দিয়েছে পুলিশ। তাদের বাবা ওই স্কুলেরই টিচার। ছোড়দাকে বলেছিলেন, ‘বেঁচে থাক বাবা। আমার ছেলে দুটোকে কেউ বলেনি।’ শত শত তাজা প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন নষ্ট করেছিল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ। কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়াই আর্মি নিয়োজিত হয়েছিল পুলিশ ও প্যারামিলিটারির সঙ্গে। অপারেশন ‘স্টিপলচেজ়’।

আমার ‘অকালবোধন’ উপন্যাসে পরে এসেছে কলকাতার ওই সময়, অথচ ‘যারা ভালোবেসেছিল’-র সত্তরের কলকাতা রোমান্টিক সিম্ফনিময়। শিল্পের অনিরুদ্ধতার নির্যাস ছিল উপন্যাসটিতে। ইংরেজি কাগজের আলোচক মূল বাংলা না পড়েই যথারীতি রেগে আগুন হয়েছিলেন লেখকের রাজনৈতিক বোধশূন্যতায়। অথচ আমি কোনও এক গাঢ় আবেগে সঙ্গীত আর সশস্ত্র সংগ্রামকে মেলাতে পারিনি। ফাল্গুনী রায়ের কণ্ঠস্বরের তোলা এক অদৃশ্য দেওয়াল কোথাও রয়ে গেছে।

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।