প্রবাসের পটভূমিকায় লিখিত বলে উপন্যাসে ইংরিজি সংলাপ ও শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩]

আমাদের পরিবারে প্রাচুর্য্য ছিল না, কোনওরকমে অন্ন সংস্থান করা হত, কিন্তু পরিবারের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ যথেষ্টর চেয়েও বেশি ছিল৷ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছরে আমার জন্ম৷ সুতরাং স্বাধীনতা যখন দোরগোড়ায়, তখন আমি ছ’বছরের বালিকা৷ আমার বোধোদয় হয়নি৷ খুলনার বাড়ির কথাও আমার তেমন মনে পড়ে না৷ শুধু দুর্গাপুজো, আর ঠাকুরদালানের কথা অস্পষ্টভাবে মনে আছে৷ কবে কিভাবে সীমান্ত পেরোলাম, নতুন জায়গায় থিতু হলাম এসবও মনে পড়েনা৷ অনেক বেশি স্পষ্ট করে মনে পড়ে উত্তর কলকাতায় মফস্বলি জীবনে বড় হয়ে ওঠা৷ আমরা দুই বোনই একই স্কুলে পড়তাম৷ তিন বছরের এদিক ওদিক৷ আমাদের ছোটো ভাইটির জন্ম স্বাধীনতার পরের বছরে৷ সেজন্য তার নাম রাখা হয় স্বাধীন৷ ওই সময় জন্ম অনেক ছেলের নামই ছিল স্বাধীন৷ স্বাধীনতা এখন পিছনে তাকিয়ে বুঝতে পারি কী ভয়ানক সংকটের সময় ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী ওই দশকগুলি৷ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হল৷ দ্বিখণ্ডিত দেশে স্বাধীনতা এল৷ কিন্তু দাঙ্গা থামল না তাও৷ পঞ্চাশের দশকের দাঙ্গায় বিপর্যস্ত হয়ে দেশ ছাড়লেন আরও অনেক সাধারণ মানুষ৷ বিভাজনকে অতিক্রম করে সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধন করার কাজ বড় সহজ নয়৷ পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছিল৷ নতুন গঠিত জাতিরাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা ছিল তাদের পুনর্বাসন৷ চাপ সামলাতে ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে উদ্বাস্তু পরিবারের কতগুলিকে পাঠানো হয় আন্দামানে৷ তারপর হলো দণ্ডকারণ্য৷ উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে বিশাল একটি অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হলো আরও কয়েক হাজার পরিবারকে৷ সেখানে বাসযোগ্যতা ছিল না৷ পাঞ্জাবে কিছু উদ্বাস্তু চাকরি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল কিছু বাড়ি-দোকানপাট ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ৷ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীদের ভাগ্যে সেসব জোটেনি৷

পশ্চিমবঙ্গে যারা রেফিউজি হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ নিজেদের উদ্বাস্তু হিসেবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করেননি এবং সরকারি সাহায্যও পাননি৷ এই অঞ্চলের রেফিউজিদের স্বনির্ভর হতে হয়েছিল দায়ে পড়ে৷ সে ছিল বাঁচার লড়াই৷ উদ্বাস্তু মানুষ বাঁচার তাগিদে সরকারি বা বেসরকারি জমি দখল করে গড়ে তুলেছিল নতুন উপনিবেশ৷ কলোনিগুলো যেন এক একটা সংগ্রামের দুর্গ৷ মালিকের গুন্ডারা বা পুলিশ উৎখাত করতে এলে একযোগে প্রতিরোধ করত নারীপুরুষরা৷ যেমন তেভাগা আন্দোলনে, তেমনই কলোনি রক্ষার জন্য অকুতোভয় মরিয়া মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন৷ তাঁদের বলা হতো বীরাঙ্গনা৷ ঋত্বিক সিনেমার আভাস পাই সেই দুঃসময়ের৷ ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতার মতো মেয়েদের দলে দলে আসতে হয় কাজের জগতে৷ কিংবা সত্যজিতের ‘মহানগর’ এর সেই বধূটির মতো সংসারের প্রয়োজনে ‘অফিসের ভাত’ খেয়ে বেরোতে হয় কর্মক্ষেত্রে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের পাশাপাশি৷ দেশভাগ শুধু পরিবারগুলিকেই দ্বিধাবিভক্ত করেনি, একেবারে বদলে গেছিল কলকাতা শহরের জীবনযাপন৷ ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষরা ঝাঁক বেঁধে থাকতে চাইতেন৷ যূথবদ্ধতা তাঁদের ছিন্নমূল বেঁচে থাকায় কোথাও নিশ্চয়ই শক্তি জোগাত৷ সাতচল্লিশের আগে আমার বাবা আমাদের নিয়ে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন বলে আমাদের ‘রেফিউজি’ তক্মা পেতে হয়নি৷ বাবার সম্মানজনক একটা জীবিকা ছিল, মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্তও বাবা ঠিক সময়ে করতে পেরেছিলেন৷ আমরা নিজেদের বাড়ি তৈরী হবার আগে যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, সেই বাড়ির মাসিমা, প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে আমার মায়ের কাছে রেফুউজিদের শাপশাপান্ত করতেন৷ বলতেন — ‘বাপরে, রেফ্যুউজিগুলোর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম৷ দেশ স্বাধীন হল, ভাবলাম একটু শান্তিতে থাকব, তা শান্তি তো দূরস্থান, অবস্থা যা হচ্ছে এরপর আমাদেরই বোধহয় দেশছাড়া হতে হবে৷ চতুর্দিকে ওই জার্মান পার্টিরা গিজগিজ করছে৷ ‘ম্যা গো’!

ঘৃণায় ওঁর মুখটা কুঁচকে যেতো৷ নিশ্চয়ই উনি মাকে রেফুউজি বলে ভাবতেন না৷ কিন্তু দশ বছরের বালিকা আমি লক্ষ্য করতাম মা-র মুখটা সংকোচে, ভয়ে এতটুকু হয়ে যেত৷ আমরা ভাইবোনরা জানতাম — আমাদের জ্যাঠামশাইয়ের পরিবারও যে সেই মুহূর্তে শরণার্থী হয়েই রয়েছেন, আমাদের প্রৌঢ় জ্যাঠারা এবং তাঁদের পরিবার যে অন্নকষ্ট, বাসস্থানের অভাব, সরকারি ঔদাসীন্য এবং সর্বোপরি শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণার সঙ্গে মোকাবিলা করছেন, সেই সত্যকে মাসিমার মতো লোকেদের সামনে প্রকাশ হতে দেওয়া চলবে না৷

শরণার্থী জীবন গোটা পঞ্চাশ, ষাটের দশক জুড়ে আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম৷ কেউ কেউ আত্মমর্যাদা রক্ষা করে ভদ্রলোকের জীবন-জীবিকা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন৷ কেউ কেউ ফল্স্ প্রিটেনশনের তোয়াক্কা না করে রুজির জন্য বেছে নিচ্ছিলেন নতুন জীবিকা৷ আমার জেঠিমারা সকলেই সেলাই মেশিনের কাজ জানতেন৷ জ্যাঠতুতো দিদিরা ব্লাউজ, পেটিকোট থেকে ঘরের পর্দা অবধি সব নিজেরাই কাপড় কিনে তৈরি করত৷ গরমের দিনে আমের আচার, তেঁতুলের আচার খাবার জন্য বেহালায় জ্যাঠাদের বাড়ি যেতাম৷ তখন একটু বড় হয়েছি৷ হয়তো ক্লাস টেন কি ইলেভেন — দিদি বোধহয় সবে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছে৷ একদিন গরমের ছুটির সময় বেহালায় জ্যাঠাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম৷ আচার খাবার লোভেই হয়তো৷ সেদিন বাসের বদলে দমদম স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে উঠেছিলাম৷ শিয়ালদায় গিয়ে বজবজের গাড়ি ধরে মাঝেরহাট নেমে বেহালা যাব৷ হঠাৎ চলন্ত ট্রেনে শুনি একটা গলার আওয়াজ – যে কন্ঠস্বরটা আমাদের খুব চেনা৷ ‘দাদারা-দিদিরা-ভাইয়েরা- বোনেরা, এই মাগ্যিগন্ডার দিনে যখন চালের দাম আকাশছোঁওয়া তখন অনেকেই রাতের বেলা রুটি খেতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই রুটির সঙ্গে খাবার জন্য আমি ঘরের থেকে আচার বানিয়ে এনেছি৷ আমি হলফ করে বলতে পারি – এত সুস্বাদু আচার আপনারা কোনোদিন খাননি৷ পরীক্ষা প্রার্থনীয়৷ দাম বেশি নয়, মাত্র চার আনা৷’ চমকে তাকিয়ে দেখি হাসি হাসি হাসি মুখে আচার ফেরি করছেন আমাদের মেজো জ্যাঠামশায়৷ জ্যাঠামশায় প্রথমে খেয়াল করেননি৷ আমরাও চাইনি যে ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হোক৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উনি চোখ তুলে তাকিয়ে সেই মুহূর্তেই দেখলেন আমাদের দুই বোনকে৷ এক সেকেন্ডের জন্য উনি স্থাণুবৎ হয়ে গেলেন৷ তারপর ত্বরিত গতিতে চলে গেলেন অন্যদিকে৷ মাঝেরহাটে ট্রেন থেকে নেমে দেখি উনি অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য৷ মুখখানা মলিন৷

জ্যাঠার বাড়ি অবধি একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি আমাদের মধ্যে৷ আধঘন্টা হেঁটে বাড়ি পৌঁছবার পর হাতমুখ ধুয়ে জ্যাঠা এসে মোড়ায় বসেছিলেন৷ মাটির দিকে তাকিয়ে খুব অপরাধী ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন৷ বলেছিলেন — ‘তোদের বাবারে বলিস না মা! সে তাইলে বড় দুঃখ পাইবে৷’ সংসারে টানাটানি বলে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে এই রাস্তা বের করেছিলেন৷ জেঠিমা আচার বানিয়ে দিলে জ্যাঠা শিয়ালদা লাইনে ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করে বেড়াতেন৷ জ্যাঠামশায় বলছিলেন খুব বিষণ্ণ গলায়, ‘বেশি নয়, মাস তিনেক হইল শুরু করসি এই ব্যবসা৷ প্রফুল্লচন্দ্রও তো আক্ষেপ করসিলেন – বাঙালি ব্যবসাবিমুখ৷ ভাবলাম এইভাবে যদি সংসারটার কিসু সুরাহা করতে পারি৷ অনেককাল তো হইল রে মা! অনেক কিসু দ্যাখলাম, যাকে স্থায়ী বাসভূমি ভাবতাম, সেই বিদেশ হইয়া গেল৷ ভিটেমাটি ত্যাগ কইরা, সর্বস্ব হারাইয়া এদেশে আইলাম৷ এই সায়াহ্নে এই নতুন জায়গায় মন লাগে না৷ পরবাস মনে হয়৷ তাই ভাবলাম এত বড় ঝড়ের মোকাবিলা করসি গত দশ বছর, এটুকু পারুম না? ওইসব ভদ্রলোকের প্রিটেনশন রাইখ্যা তো সংসার চলে না৷ কতো আর ভাই-এর কাসে হাত পাতুম?’ বলতে বলতে আমার বৃদ্ধ সত্তর ছোঁওয়া জ্যাঠার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছিল৷ আমরা দুই বোন কথা দিয়েছিলাম বাবা এই বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও জানবেন না৷

বাড়ি ফিরে বাবাকে জানাইনি বটে, তবে দাদাকে ফিস্ফিস্ করে বলেছিলাম ঘটনাটা৷ দাদা তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে৷ যদি জ্যাঠাদের হাতখরচটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়৷ দাদা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল৷ পরের মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিল নিজে থেকেই৷ কিন্তু দাদার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আশা করিনি৷ দাদাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল খানিকক্ষণ৷ তারপর বলেছিল — ‘ছি ছি ছি! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে৷ মেজজ্যাঠা কি বলতে পারতেন না আমাদের ওঁদের অবস্থার কথা? এই বয়সে এই উঞ্ছবৃত্তি করা কি আমাদের মতো পরিবারের মানায়? আমি ভাবতেই পারছি না, আমার সেই সংস্কৃতজ্ঞ জ্যাঠামশায় ট্রেনে আচার ফিরি করছেন৷ এর থেকে বাড়িতে বসে ছাত্র পড়ানো তো সম্মানের পেশা ছিল৷ ভাবতে পারছি না বয়স হলে মানুষ যে একরম হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে পারে৷’

দাদার সেই কথাগুলো শুনে দিদির কী মনে হচ্ছিল জানি না, আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল৷ মনে হয়েছিল দাদার কাছে বাইরের মানসম্মানের প্রশ্নটা বড় হল? জ্যাঠামশায় যে বৃদ্ধ বয়সে ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁধে আড়াআড়ি করে ঝোলানো রংচটা বিবর্ণ ব্যাগে আচারের দুটো বড় বোয়াম ঢুকিয়ে সারা দুপুরটা ট্রেনে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন ভদ্রলোকের যাবতীয় প্রিটেনশনের ব্যাগেজ নামিয়ে রেখে, তার মধ্যে যে অসম্ভব ট্র্যাজেডি আছে, তাকে দাদা ঠিক বুঝতে পারছে না৷ বাবাকে বললে যে কী প্রতিক্রিয়া হত, আজও জানি না৷ কিন্তু দাদাকে তখনই বুঝতে শুরু করি৷ এতো উচ্চশিক্ষিত হয়েও দাদার যে এমন রক্ষণশীল মানসিকতা, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকের এলিটিস্ট মূল্যবোধ থেকে সে যে বেরোতে অক্ষম, তা তখনই প্রথমবার বুঝতে পারি৷ যাক্ সে কথা৷

যা বলছিলাম৷ দেশভাগ মানুষকে শুধু স্বপ্নের সৌধ থেকে বাস্তবের রুক্ষ পিচ ঢালা রাস্তায় দাঁড় করিয়েছিল তা নয়, বহু নারী পুরুষকে তাঁদের সযত্নচর্চিত সীমারেখা ভেঙে বাধ্য করেছিল অজানা বাঁক নিতে —যাকে বলা যায় আননোন টেরেন৷ সবসময়ই সেই পথ দুঃখময়, কষ্টকর এবং কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে নিজের খোলনলচে ভেঙে আবার নির্মাণ করা৷ আমার জ্যাঠামশায় একটি উদাহরণ মাত্র৷ যিনি একদা গ্রামের হাইস্কুলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর পরবর্তী জীবনে ছাত্র পড়াবার ফাঁকেও দুপুরটুকু কাজে লাগাবার জন্য যাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল ট্রেনে আচারবিক্রেতার পেশা৷

আমার জামাইবাবু বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত যখন আমার দিদিকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ৷ চাকরিবাকরি করে থিতু হবার পর অনেক বাঙালি পুরুষই তখন এই বয়সে বিয়ে করতেন৷ জামাইবাবুদের পরিবার ছিল উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা আরেকটি পরিবার৷ আমাদের বাবা আর জামাইবাবুর বাবা একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন বোধহয় ১৯২০-র দশকের গোড়ায়৷ তারপর বছর চল্লিশেক বাদে দুই বন্ধুর দেখা৷ দিদির সম্বন্ধ আনেন আমাদের সেজ জেঠিমা৷ তিনি আমার জামাইবাবুর কী রক যেন পিসি হতেন৷ এই বিয়ের অনেক পরেও খুব গর্ব গর্ব মুখে বলতেন – হাসি আর বিশুর সম্বন্ধ আমিই করসি৷ জামাইবাবুদের বাড়ি ছিল সাতক্ষীরা৷ বাড়ি মানে ওপার থেকে আসার আগের বাড়ি৷ সাতক্ষীরা থেকে ওঁরাও পাড়ি জমিয়েছিলেন কলকাতায়৷ জামাইবাবু, যাঁকে আমরা বিশুদা বলতাম, তাঁর তখন সতেরো বছর বয়েস৷ সতেরো-বছরের তরুণের ভিটে ছেড়ে পরবাসী হতে কেমন লেগেছিল জানা হয়নি কখনও৷ তবে ওদের বিয়ের পর আমার দিদির মুখে প্রায়ই গল্প শুনতাম ওর শ্বশুরবাড়ির৷ এখন যেখানে সাউথ সিটি মল, তার পিছন দিকটায় কাটজুনগর বলে একটা জায়গায় রেফুউজি কমিটির সাহায্যে জমি পেয়েছিলেন জামাইবাবুর পরিবার৷ দিদি বিয়ের পর প্রথম কয়েকমাস ওখানেই ছিল৷ বাড়িতে নাকি তার কিছুদিন আগে জল বা বাথরুম কিছুই ছিল না৷ জল, শৌচাগার, সবই ওঁরা উষা কোম্পানির ব্যবহার করতেন৷ ওখানকার পুকুর থেকেও জল নেওয়া হত৷ দিদির খুড়শ্বশুর পাড়াতেই একটি ছোট মুদির দোকান দিয়েছিলেন৷ সেটাও চালাতে পারতেন না ঠিকমতো৷ সবাই খাতায় লিখে ধারে জিনিস নিয়ে যেত৷ পরে আর শোধ করত না৷ খুড়শ্বশুর ভদ্রলোক সদাশয় হেসে বলতেন – ‘করনের কিসু নাই, সবারই তো দিন আইন্যা দিন খাওনের ব্যবস্থা৷ যা দিনকাল পড়সে৷’ দিদির শ্বশুরমশাই ওপারে কী কাজ করতেন মনে নেই, তবে এপারে এসে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করতেন৷ তবে আজ থেকে সাতান্ন বছর আগে যখন দিদির বিয়ে হয়, তখন শ্বশুরমশাই রিটায়ার করে গেছেন৷ তখন জামাইবাবুই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল৷ নতুন খোলা স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার হিসেবে ওঁর বেতন ছিল অন্য অনেকের থেকে ঈর্ষণীয় রকম বেশি৷ আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু পরিবারটি সুখের মুখ দেখছিল৷ দিদির বিয়ের পরই জামাইবাবুর দিল্লিতে পোস্টিং হয়৷ জামাইবাবুদের তিন বোনের মধ্যে দুজনের একই লগ্নে বিয়ে হয় এর কিছু পরেই৷ বাড়িতে আরও দুটি পোষ্য ছিলেন৷ তাঁরা জামাইবাবুর থেকে অল্প বড়, লতায়পাতায় আত্মীয় হতেন৷ একজন কাজ পেয়েছিলেন বাটা কোম্পানিতে৷ মাস গেলে দুশো টাকা বোধহয় বেতন পেতেন৷ দিদির শাশুড়ি সন্তানসম দেওরের জন্য ভোরে উঠে ডাল, ভাত, তরকারি রেঁধে দিতেন নিয়ে যাবার জন্য, কারণ ভোর সাড়ে চারটেয় যাদবপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হত৷ সংসারে আয় বাড়ানোর জন্য বৈঠকখানা বাজার থেকে হোলসেল দরে সব্জি কিনে আনতেন আরেকজন৷ এসে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন৷ সবারই চেষ্টা ছিল দুবেলা যাতে অন্ন জোটে৷ লর্ডসের মোড়ে বেকারির একটু ভেঙে যাওয়া বা বেশি বেক হয়ে যাওয়া বিস্কুট বিক্রি হত কম দামে৷ সেগুলো সংগ্রহ করা হত চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য৷ উদ্বাস্তুদের জীবন মহাভারতের মত বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ৷ বাংলার সরকার তাদের নিয়ে গিনিপিগের মতো এক্সপেরিমেন্ট করেছিল অনেক বছর ধরে৷ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট কিছু কাজ করেছিল সন্দেহ নেই, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু? সব হারিয়ে, ভিটেমাটি খুইয়ে মানুষগুলি যখন কাঁটাতারের বেড়ার এপারে এসে পৌঁছেছিলেন, তখন অনেকেরই ঠাঁই হয়েছিল অস্থায়ী ঝুপড়ি বা শিয়ালদার ক্যাম্পে৷ নিছক টিকে থাকা, দৈনন্দিন যুদ্ধ এবং সামান্য জমির অধিকারের জন্য তাদের ভিতর থেকেই গড়ে ওঠে সর্বহারা অধিকার রক্ষার নানা কমিটি৷ তাতেও যে সবার জায়গা মিলেছিল, নূন্যতম জীবনধারণের সংস্থান হয়েছিল, এমনটা নয়৷ রুজির প্রয়োজনে, জীবনধারণের তাগিদে অনেক মানুষকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দণ্ডকারণ্য বা মরিচঝাঁপির মতো অজানা জায়গায়৷ আমাদের স্বস্তির বিষয় ছিল, জামাইবাবুদের পরিবারটিকে এমন ভগ্নদশার মুখোমুখি হতে হয়নি৷ দিদির সঙ্গে বিয়ের অল্প পরেই ওঁরা দিল্লি চলে যান৷ বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ আমার বিশুদা শুধু যে একজন কঠোর বাস্তববাদী বা প্র্যাক্টিকাল মানুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত উদ্যমী ব্যক্তি কম দেখা যেত৷ ‘উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ’, এই আপ্তবাক্যটি বিশুদার সম্পর্কে যথার্থই ব্যবহার করা যেত৷ সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বিশুদা দিল্লির ডিফেন্স কলোনিতে একটি চমৎকার বাড়ি করতে সক্ষম হন৷ বাবা মাকে নিয়ে দিল্লির বাড়িতে রেখেছিলেন বিশুদা৷ আমি যতদিন দেখেছি ওঁর বোনেদের যাতায়াতও চলত সবসময়৷ একটা আনন্দমুখর পরিবেশ সবসময় বিরাজ করত বাড়িটায়৷ ওদের পরিবারে সকলে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পছন্দ করতেন৷ দুঃসময়কে একসঙ্গে পার করেছেন বলেই কি? কী জানি? আমাদের যৌথ পরিবারও তো উদ্বাস্তু হবার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে৷ তাহলে আমাদের সব ভাইবোনেরা এত ছাড়া ছাড়া হয়ে গেলাম কেন? বিচ্ছিন্ন এক একটা দ্বীপের মতো৷ জামাইবাবুদের বাড়ির সর্বময় গৃহকর্ত্রী ছিলেন জামাইবাবুর মা, আমাদের মাঐমা৷ আর দিদির শ্বশুরকে বলতাম তালইমশাই৷ আমাদের পুরনো আমলের ডাক৷ মাঐমা খুব স্নেহ করতেন আমার দিদিকে৷ বলতেন – ‘কমল আমার ঘরের লক্ষ্মী৷ ও বিয়ে হয়ে আমাদের বাড়ি আসার পরই আমাদের সব শ্রীবৃদ্ধি৷’ দিদিও শ্বশুরবাড়ির সবাইকে নিয়ে চলেছে চিরকাল৷

আমার জামাইবাবু বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত যখন আমার দিদিকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ৷ চাকরিবাকরি করে থিতু হবার পর অনেক বাঙালি পুরুষই তখন এই বয়সে বিয়ে করতেন৷ জামাইবাবুদের পরিবার ছিল উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা আরেকটি পরিবার৷ আমাদের বাবা আর জামাইবাবুর বাবা একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন বোধহয় ১৯২০-র দশকের গোড়ায়৷ তারপর বছর চল্লিশেক বাদে দুই বন্ধুর দেখা৷ দিদির সম্বন্ধ আনেন আমাদের সেজ জেঠিমা৷ তিনি আমার জামাইবাবুর কী রক যেন পিসি হতেন৷ এই বিয়ের অনেক পরেও খুব গর্ব গর্ব মুখে বলতেন – হাসি আর বিশুর সম্বন্ধ আমিই করসি৷ জামাইবাবুদের বাড়ি ছিল সাতক্ষীরা৷ বাড়ি মানে ওপার থেকে আসার আগের বাড়ি৷

উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে বলছিলাম৷ পার্টিশনের অভিঘাত বোধহয় মেয়েদের উপর পড়েছিল বেশি৷ বিশেষ করে পুববাংলা থেকে আগত শরণার্থী উদ্বাস্তু পরিবারের লড়াকু মেয়েরা বাইরের জগতে, কর্মক্ষেত্রে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন সংসার চালানোর জন্য৷ শুধু স্কুলমাস্টারি, কলেজে অধ্যাপনা বা নার্সিং নয়, বিচিত্রতর জীবিকার পথ খুলে গেছিল৷ চলচ্চিত্র জগতে নাম করেছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়৷ পুববাংলা থেকে ছিন্নমূল পরিবারের আরতি সাহা বেছে নিয়েছিলেন ক্যাবারে নাচের মতো প্রথাবিরোধী পেশাকে৷ জন্ম হয়েছিল মিস শেফালির৷ তাই মনে হয় মেয়েদের জীবন হয়তো বাঁক ঘুরেছিল আরও বেশি৷ সুবর্ণরেখার সীতা যেমন — তার সুরক্ষিত ঘরের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে বাধ্য হয় পতিতাবৃত্তি করতে, যেখানে চূড়ান্ত সমাপতনের মুহূর্তে প্রথমবার বেশ্যালয়ে খরিদ্দার হয়ে আসে তারই দাদা ঈশ্বর৷

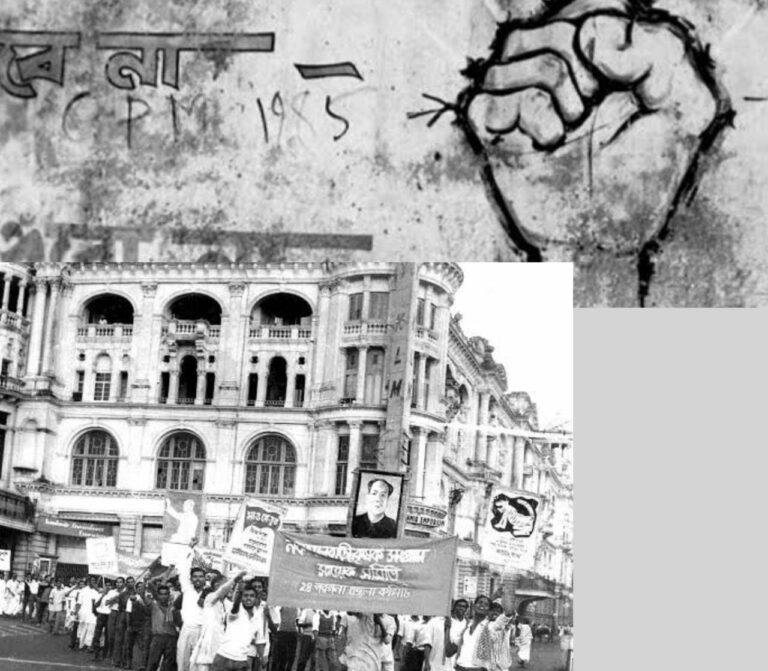

তাই যা বলে আরম্ভ করেছিলাম — দেশভাগের পরবর্তী শহরের ইতিহাস আসলে দ্বিধাদীর্ণ এক সময়ের দস্তাবেজ৷ তার একদিকে জন আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনে শরিক হয়েছিল সাধারণ মানুষ, বিধানসভায় তুমুল বিতর্ক চলেছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেসীদের সঙ্গে বামপন্থী নেতাদের, ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে ছাত্রসমাজ, উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে নামছে বাস্তুহারা অধিকার রক্ষা কমিটির ব্যানারে ভুক্তভোগী মানুষ, শহরের বাক্যধারার সংযোজিত হচ্ছে কালোবাজারি, মজুতদার, মুনাফাখোর, এমনকি জবরদখল-এর মতো নতুন কিছু শব্দ৷ আবার সেই বিপর্যয়ের, সেই দুঃসময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকে এক তুমুল বিস্মরণের ইতিহাস৷ যে শহর গ্রস্ত হতে থাকে এক আবিশ্ব ব্যাপৃত অ্যামনেসিয়ায় – ‘যে অ্যাটম বোমা দেখে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই, মন্বন্তর দেখে নাই, দাঙ্গা দেখে নাই, দেশভাগ দেখে নাই৷’ তাই পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের শহর স্বেচ্ছাকৃত বৃত্তের মধ্যে নির্বাসন নেয়, আর ভুলতে থাকে সব কিছু, সব কিছু ভুলে গিয়ে মাতে তুমুল হুল্লোড়ে, বীভৎস মজায় – সেই দুই মাতালের সংলাপের মতো৷

***

রোহিণী আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছে স্বাধীনতার পরের দশকগুলোকে, যা কিছুদিন আগেও এরকম চেনা সময় ছিল না৷ স্কুলের ইতিহাস বই স্বাধীনতায় এসে থেমে যেত৷ পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশক ওর কাছে একদম অজানা ছিল স্কুলজীবনে৷ দেশভাগ নিয়ে কাজ করার কথা না ভাবলে হয়তো কোনদিনই এইসব দশক সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাত না৷ রণোর দাদুর খাতাটা না দেখলে বিষয়টা নিয়ে ভিতর থেকে ভাবত না৷ তারপর আলোলিকার ব্লগ৷ আলোলিকাকে একটা চিঠি লিখবে রোহিণী৷ এবার কলকাতায় গেলে উনি একবার আলোলিকার সঙ্গে দেখা করা জরুরি৷ অবশ্য উনি শান্তিনিকেতনে থাকেন না কলকাতায়, তাও সঠিক জানা নেই৷ দেখা যাক৷ চিঠি লিখে ব্লগের কমেন্ট করলে নিশ্চয়ই উত্তর পাওয়া যাবে৷ কলকাতা আর দিল্লিতে দাদার বিয়ে অ্যাটেন্ড করার একটা টেন্টেটিভ ছক ছকে ফেলতে হবে৷

২৬

ছোটকুর মৃত্যু আমার কাছে বজ্রাঘাতের মতো আসিয়াছিল৷ যদিও এই বজ্রাঘাত সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল না৷ বহুদিন হইতে ছোটকুর পরিবর্তনের লক্ষণগুলি আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছিল৷ আমি যখন ইংল্যান্ডে যাত্রা করি, তখন ছোটকু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল৷ আমি বিদেশযাত্রা করিতেছি সেজন্য নহে৷ কিন্তু ইংল্যান্ড যাওয়া একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের বশীভূত হওয়া এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া সে আমাকে একদিন বলিয়াছিল ‘নিজে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ছেলেটাকে প্রথম থেকে কম্প্রোমাইজড হয়ে যেতে দিও না৷’

আমার কথা যে ছেলের কাছে পূর্বে বেদবাক্য ছিল, তাহার এইরূপ ঔদ্ধত্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না৷ ৬০-এর দশকে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া যে হতাশা ও অসন্তোষের জন্ম হইয়াছিল, ছোটকু দিনে দিনে তাহার মূর্তিমান প্রতিভূ হইয়া উঠিতেছিল৷ মার্ক্স ও লেনিনবাদের প্রভাবে ইহারা স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অতিরিক্ত সেন্সিটিভ হইয়া পড়িয়াছিল৷ উহাদের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন চিনের রাষ্ট্রনেতা মাও জে ডং৷ মাও চিনের সম্পন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান৷ চিনের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা৷

৬০-এর দশকের সমাজে অহরহ যে শ্লোগানগুলি চতুর্পাশ্বে লক্ষিত হইতেছিল তাহাদের মধ্যে দু’টি হইল–‘ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়’ এবং ‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’। বলা বাহুল্য যখন হইতে ছোটকুর মধ্যে অতি বাম মানসিকতার সঞ্চার হয়, তখন হইতে সে এইসব ফাঁপা, বুলিসর্বস্ব চটকদারী বিপ্লবী মতবাদের পরম অনুরাগী হইয়া পড়ে৷ ছোটকুর ওইসময়কার চেহারাটিই আমার মনে চির জাগরুক৷ তাহার অতি শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত দুই চক্ষু৷ ওইসময় হইতে সে দাড়িগোঁফ রাখিতে শুরু করিয়াছিল৷ একদা যাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের পরিবারের কারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের সব আশা জলাঞ্জলি দিয়া, নিজের কেরিয়ারের উপর কুঠারাঘাত করিয়া সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িল কীভাবে, কেহই তাহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই৷

৬০-এর দশকে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া যে হতাশা ও অসন্তোষের জন্ম হইয়াছিল, ছোটকু দিনে দিনে তাহার মূর্তিমান প্রতিভূ হইয়া উঠিতেছিল৷ মার্ক্স ও লেনিনবাদের প্রভাবে ইহারা স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অতিরিক্ত সেন্সিটিভ হইয়া পড়িয়াছিল৷ উহাদের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন চিনের রাষ্ট্রনেতা মাও জে ডং৷

সেইসময় আমার ইংল্যান্ডে যাওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে৷ ছোটকু তখন রাতের পর রাত বাড়ি ফিরিত না৷ বাড়ির লোকে তাহার অনুপস্থিতিতে একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল৷ মা মোহনানন্দজীর কাছে দীক্ষিত৷ সকাল সন্ধ্যা গুরুদেবের ছবির সামনে তিনি চিত্রার্পিতের মত বসিয়া চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিতেন৷ অরুণ বা খুশি কেহ ছোটকুর বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিলে শান্তভাবে বলিতেন, ‘গুরুকৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে৷’ আমি যতদিন দেশে ছিলাম, মোহনানন্দজীর উপর এই অটুট বিশ্বাসই মা’কে অন্তরের শক্তি যোগাইত৷ বাবা ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু এই অনিশ্চয়তার সময়ে তিনি দিশাহারা বোধ করিতেন৷ ছোটকু-ফিরিলে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাহাকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন৷ মনে পড়ে একদিন অফিস হইতে বাড়ি আসিয়া দেখি ছোটকুর সঙ্গে বাবার তুমুল বাদানুবাদ হইতেছে৷ বাবা খুবই উত্তেজিত হইয়া বলিতেছিলেন,‘এই যে শুনি, তোদের দল বলছে, এই স্বাধীনতা ভেজাল, তোরা কি ভেবেছিলি ব্রিটিশরা চলে গেলেই ভারতবর্ষ স্বর্গরাজ্য হয়ে যাবে? স্বাধীনতা একদিনে আসেনি৷ তার জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, জেল খেটেছেন৷ আমরা লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক সেকুলার নেশন চেয়েছিলাম, ধর্মের বা বর্ণের ভিত্তিতে দেশ চাইনি৷ সেটাই আমরা পেয়েছি৷ তাহলে কীসের জন্য এত লড়াই? তোরা কী চাস কি?’

বাবার মুখ রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল৷ ছোটকু কিন্তু বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয় নাই৷ খুব শান্তভাবে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়াছিল৷ ছোটকু বলিয়াছিল, ‘না, তোমরা যাকে স্বাধীনতা বল, সেটা আসলে স্বাধীনতা নয়৷ দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও ন্যূনতম অধিকারটুকুও পায়নি৷ আমরা তথাকথিত ভদ্রলোকেরা অনেকেই খবর রাখি না, ভাগচাষিরা, জনমজুররা, খেটে খাওয়া মানুষরা ঠিক কীভাবে বেঁচে আছে৷ সাবহিউম্যান কন্ডিশনে৷ তাদের জন্য আমাদের লড়াই৷ সমান অধিকারের জন্য লড়াই৷ কুসংস্কার আর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই৷’ ছোটকু নিচুগলায় অদ্ভুত এক দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছিল৷

বাবার রোষকষায়িত দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরিতেছিল৷ তিনি বলিয়াছিলেন ‘আমাদের রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত মনীষীরা কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেননি? তাঁদের এফর্টের কোনও মূল্য নেই? সবটাই মাও সে তুং বলে দেবেন— আমাদের জন্য সঠিক পথ কী?’

ছোটকু জবাব দিয়াছিল ‘এইসব লোক যাঁরা তোমার মতে মনীষী, তাঁরা হয়ত চেষ্টা করেছিলেন৷ কিন্তু সেই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল বলে আমরা মনে করি না৷ বেসিক্যালি কম্প্র্যাডোর মনোবৃত্তির দাস ছিলেন এঁরা৷ ঔপনিবেশিক শিক্ষার বজ্র আঁটুনি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি৷ তার ফলে আমাদের দেশে গ্রামগুলো, যেগুলো ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক সমাজের স্তম্ভ, সেগুলো নেগলেক্টেড হয়েছে৷ মাও-এর মতামত আমাদের কাছে মূল্যবান, কেননা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে মডেলটার কথা বলেছেন, সেই মডেল আমাদের দেশের পক্ষেও সবচেয়ে রেলেভ্যান্ট৷ গ্রাম দিয়ে শহর না ঘিরলে, পুঁজি রি-ডিস্ট্রিবিউট না করলে আমাদের কোনও রিয়েল পরিত্রাণের আশা নেই৷’ এইসব কথা যখন ছোটকু বলিতেছিল, তখন ঈষৎ বিদ্রুপের একটি তির্যক হাসি তাহার মুখে মাঝে মাঝে খেলা করিতেছিল৷ যেন আমরা পরিবারের বাকি সকলে ভ্রান্ত বুর্জোয়া জীবন দর্শনের বাহক এবং আমাদের কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা৷

ক্রোধাবিষ্টের মতো বাবা আর একটিও কথা না বলিয়া ভিতরবাটিতে চলিয়া গিয়াছিলেন৷ ইহার কিছুকাল পরে আমি যখন ইংল্যান্ডে, বাবার একটি পত্র আসে৷ কলিকাতায় কী ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, সবই বাবার পত্রের মাধ্যমে পাইতাম৷ সত্তর সালে কলেজস্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়৷ দুষ্কৃতিরা বিদ্যাসাগর মূর্তির মুণ্ডকে ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল৷ বাবা চিঠিতে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন ‘কালে কালে আর কত মানসিক দৈন্য দেখিতে হইবে, জানি না৷ যে মানবহিতৈষী, দরিদ্রদের বন্ধু বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়াছিলেন, মেয়েদের শিক্ষার ভিতটি যিনি পাকাপোক্ত করিয়া গড়িয়া দিলেন, সেই মহাপুরুষকে আজ ছোটকুর অর্বাচীন দলের কাছ হইতে কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে৷ এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ঊনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সংস্কার প্রচেষ্টাকে বারংবার ভূলুণ্ঠিত করিতেছে৷ ইহা শুধু দেশের ক্রমমুক্তির অগ্রপথিকদেরই অসম্মান করিতেছে না, আমার মতো প্রাচীনপন্থী- যাহারা পূর্বপুরুষের নির্দেশিত পথে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিয়া এতকাল পূর্বজদের সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিতামব— তাদের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণাকে গভীরভাবে আঘাত করিতেছে৷ আমার প্রাণাধিক ছোটকু যে এই মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহার শীর্ণা জননীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইলেও সে যে তাহার মত ও পথ হইতে কদাপি বিরত হইবে না, এই বিষম সত্য আমাদের দিবারাত্রি শেলের মতো বিদ্ধ করে৷’ বাবার সব চিঠিগুলি আমি বেশ কিছুকাল যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছিলাম৷ কিন্তু এই চিঠিটি আমার স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত আছে৷

বাবার সন্দেহ অমূলক ছিল না৷ ছোটকু নিজ মত ও পথ হইতে শেষ দিন পর্যন্ত বিচ্যুত হয় নাই৷ পরে এক একবার মনে হইয়াছে হয়ত সেই ঠিক ছিল৷ আপামর জনসাধারণ নির্বিশেষে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, যেখানে প্রকৃত অর্থে সাম্য ও সমানাধিকার থাকিবে, যেখানে শ্রেণীবৈষম্য থাকিবে না৷ উহাদের সেই স্বপ্ন, সেই আন্দোলনের চল্লিশ বৎসর পরেও ভারতবর্ষের বুকে সাকার হয় নাই৷ একবিংশ শতাব্দীর এক দশক অতিক্রান্ত হবার পর আজও ভারতবর্ষের মাটিতে শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলিকে বিলোপসাধন সম্ভব হয় নাই— অন্ততঃ দূর হইতে দেশের খবর শুনিয়া তাহাই বোধ হয়৷ ধর্মীয় হানাহানিও বন্ধ হয় নাই৷ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো এক-একটি ঘটনায় ধর্মীয় বিভেদ নিমেষে মাথা চাড়া দিয়া উঠে৷ এতকাল পর বসিয়া বসিয়া ভাবি, এত বৎসর ধরিয়া দেশের অবস্থার যদি কিছুমাত্র পরিবর্তন না হয় তবে ছোটকুদের সংগ্রামের কী ফল হইল? শুধু একদল মেধাবী যুবক যুবতী সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখিয়া স্বাধীন দেশের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল আর তাহাদের পরিবারগুলি অর্ধমৃত অবস্থায় রহিয়া গেল৷

ছোটকুর অকালমৃত্যুর পর দেশে ফেরা হয় নাই৷ আমেরিকায় আসিবার দিনক্ষণ তখন স্থির হইয়া গেছে৷ ইংল্যান্ড হইতে আমেরিকায় আসা, নতুন দেশে নতুন করিয়া সংসার পাতা, বাবাই-এর স্কুল এবং জিনি-কে প্লে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা, এসব লইয়া ছোটকুর শূন্যতা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম৷ অরুণলেখার বড় প্রিয় দেওর ছোটকু৷ সেও বড়ই কাতর হইয়াছিল৷ কিন্তু শিশু পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া আমাদের শোক সম্বরণ করিতে হইয়াছিল৷ দেশে বাবা আর পত্র লিখিবার অবস্থায় ছিলেন না৷ খবর সবই হাসি ও খুশির পত্রের মাধ্যমে পাইতাম৷ মা শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন৷ ছোটকুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমার দুঃখিনী মাতা ঘনঘন অজ্ঞান হইয়া যাইতেছিলেন৷ সেই সময় গুরু মহারাজ আমাদের দমদমের বাড়িতে যান সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য৷ খুশি লিখিয়াছিল বাড়িতে মোহনানন্দজী পদার্পণ করিবামাত্র মা আসিয়া মহারাজের পদতলে পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, ‘এ কী করলেন গুরুদেব? আমার কোলের ছেলেটাকে কেড়ে নিলেন?’ মোহনানন্দ দুই হাতে মাকে নিজের বক্ষে লইয়া বলিলেন,‘শান্ত হও গো মা৷ শোক সম্বরণ কর৷ যিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই ওকে তুলে নিয়েছেন৷ তাঁর আশ্রয়ে সে ভালো থাকবে৷ তুমি অশান্ত হলে, তারও শান্তি আসবে না৷ মায়া কাটিয়ে সে চলে গেছে, তোমাদেরও কর্তব্য তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া৷’

এতকাল পর বসিয়া বসিয়া ভাবি, এত বৎসর ধরিয়া দেশের অবস্থার যদি কিছুমাত্র পরিবর্তন না হয় তবে ছোটকুদের সংগ্রামের কী ফল হইল? শুধু একদল মেধাবী যুবক যুবতী সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখিয়া স্বাধীন দেশের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল আর তাহাদের পরিবারগুলি অর্ধমৃত অবস্থায় রহিয়া গেল৷

মা ইহার উত্তরে কী বলিয়াছিলেন, খুশি তাহা লেখে নাই৷ কিন্তু বাবার এবং মা-র এই ঘটনার পর হইতে চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল৷ আমার বাবা, যিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক ঘটনা সবকিছু লইয়া তর্ক-বিতর্কে উৎসাহী ছিলেন, তিনি নিজেকে এক অসীম নৈঃশব্দের আবরণে আবৃত করিয়াছিলেন৷ এরপর তিনি আর বেশিদিন বাঁচেন নাই৷ ছোটকু যাইবার দুই বৎসর পর ব্রেনস্ট্রোকে তাঁর মৃত্যু হয়৷ স্ট্রোকের পর তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া খুশি আমাকে খবর দেয়৷ তৎক্ষণাৎ সপরিবার আমি কলকাতা যাই৷ এয়ারপোর্ট হইতে সরাসরি বাবাকে শেষবারের মতো দেখিতে গেলাম৷ বাবার তখন সম্পূর্ণ বাকরোধ হইয়া গিয়াছে৷ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া ডাকিয়াছিলাম ‘বাবা, বাবা, আমি এসেছি৷ আমি ভুতু৷ এই যে তোমার নাতি-নাতনি৷ বাবা আমাকে চিনতে পারছ?’ বাবা একবার চাহিলেন৷ ঘোলাটে দৃষ্টি৷ চিনিতে পারিলেন কিনা জানি না৷ অভিব্যক্তির কোনও হেলদোল হইল না৷ চারিপাশে বহু রকম নল৷ অক্সিজেন, রাইল্স্ টিউব, ড্রিপ৷ তিন বছরের জিনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল৷ অরুণ ও খুশি তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে গেল৷ বাবাইও উহাদের সঙ্গে বাহিরে গেল৷ আমি বাবার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম৷ ছয় বৎসরের বেশি পরে বাবাকে দেখিয়া মনে হইল ছোটকুর মৃত্যু বাবার বয়স কয়েকগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে৷ বাবা যেন আশি বৎসরের এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, যাঁহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার সব ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে৷ ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া বাবা আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন৷ তারপর খুব ক্লান্তভাবে চোখ বুজিলেন৷ এই সাক্ষাতের একদিন বাদে বাবার মৃত্যু হয়৷ মৃত্যুর সময় বাবার বয়স হইয়াছিল মাত্র ছেষট্টি বছর৷ আমার সেই বয়স কবেই পার হইয়াছে৷

এখন আমার বয়স সাতাত্তর৷ কর্মের জগতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি যথেষ্ট৷ দুইটি কৃতি সন্তানের পিতা রূপে কিঞ্চিৎ গর্ববোধও আছে৷ সন্তানদের সুখী ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়িয়া দিবার পশ্চাতে বাবা হিসাবে আমারও কিছু অবদান আছে৷ সন্তানদের কৃতী এবং সুখী দেখিবার মধ্যে একরকম আত্মতৃপ্তি আছে৷ জিনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করে৷ এই বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল৷ তাহার নির্বাচনে আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম৷ অ্যালেক্সের সংস্কৃতি, জীবনাচরণ এসব আমাদের পরিবারের ধরণধারণ হইতে ভিন্ন৷ শুধু তাহাই নহে, সে জিনির চেয়ে বয়সে কম৷ এই অসম বিবাহ সুখের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে, আমি বহু অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিয়াছিলাম৷ জিনি যখন অ্যালেক্সের কথা জানায়, ছ’মাস আমি জিনির সহিত বাক্যালাপ করি নাই৷ তখনও মোহনানন্দ মহারাজজী আমাদের মুশকিল-আসান রূপে আবির্ভূত হন৷ তিনি ওইসময় আমেরিকায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন এবং দিন পনেরোর জন্য আমাদের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন৷ এ আমাদের পরম সৌভাগ্য৷ সব কথা জানিয়া মহারাজ একদিন আমাদের ফোন হইতে জিনিকে তাহার কলম্বিয়ার গৃহে ফোন করিয়া আমাকে ফোনটি ধরাইয়া নির্দেশ দেন কন্যার সঙ্গে কথা বলিতে৷ যাই হোক, সেই বিবাহের ফল সুখকর হয় নাই৷ জিনির বেশ কিছুদিন হইল ডিভোর্স হইয়া গেছে৷ তাহাদের পুত্র রুণও মানসিক প্রতিবন্ধী৷ তবে আমার ফার্স্টবর্ন বাবাই-এর কাছ হইতে আমি যথেষ্টর অপেক্ষাও বেশি পাইয়াছি৷ বাবাই যখন কলকাতায় যাইয়া হঠাৎ বিবাহের সিদ্ধান্ত জানায়, তখন প্রথমটা অবাক হইয়াছিলাম৷ কিন্তু সীমন্তিনী নামে মেয়েটি আমাদের মনের মতো বলিলেও কম বলা হয়৷ বাবাই কলিকাতায় হঠাৎ বিবাহ স্থির করিবার পর যেরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলাম সেই সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া সে আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দিয়াছে৷ মেয়েটি সুন্দরী, অতি মিষ্ট স্বভাব এবং বড় আন্তরিক৷ আমার বাবা-মায়ের ভাগ্যে পুত্র পুত্রবধূ লইয়া সংসার করা ঘটে নাই৷ কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁহাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগের সীমা ছিল না৷ আমি ও অরুণ দমদমের সংসারে ছিলাম মাত্র সাত-আট বৎসর৷ বাবাই যখন মাত্র ছ’ বৎসরের, তখন থেকে সে আমাদের সঙ্গে ইংল্যান্ডে৷ বাবাই সর্বদা অনুগত পুত্র ছিল৷ আমাদের পুত্রবধূ এবং নাতি রণোকে লইয়া আমাদের সুখের সীমা নাই৷ আমার এত দীর্ঘ জীবনে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় খুব বেশি ঘটে নাই৷ শুধু এখন মনে হয় ছোটকু যদি আর পাঁচটা ছেলের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করিত, তবে সংসারে সে সুস্থিত হইত৷ বাবার মাত্র ছেষট্টি বৎসর বয়সে ডিসইলিউশনড অবস্থায় অকালমৃত্যু হইত না৷ মাকেও শেষ দশ বৎসর নিরন্তর অশ্রুপাত করিতে করিতে জামাতার আশ্রয়ে অতিবাহিত করিতে হইত না৷ আমাদের দমদমের সুখের সংসারটিও ভাঙিয়া খড়কুটোর মতো ভাসিয়া যাইত না৷ বৃদ্ধ বয়সে এটুকু দুঃখই বুকে বাজে৷

বোধকরি জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে আমার পরবর্তীকালে যতটা দায় দায়িত্ব লইবার কথা ছিল, ততটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই৷ ইংল্যান্ডে ও পরে আমেরিকায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লইয়া একক সংসারেই স্থিত হই৷ দমদমের বাড়ির সঙ্গে বন্ধন ক্রমশঃ আলগা হইতেছিল৷ ছোটকু এবং বাবার মৃত্যুতে যেন তাহা একেবারে ছিন্ন হইল৷ দমদমের বাড়িতে একা থাকা মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না৷ অগত্যা হাসির দিল্লির বাড়িতেই মাকে স্থানান্তরিত করিতে হইল৷ দমদমের বাড়িটি বিক্রয় করাই স্থির হয়৷ বিক্রয়ের অর্থ আমি লই নাই৷ যে বাড়ি হইতে পূর্বেই বাস উঠাইয়াছিলাম সে বাড়ি বিক্রি বাবদ কোনও অর্থ লইতে প্রবৃত্তি হয় নাই৷ আমার প্রাপ্য অর্থ দুই বোনকে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিলাম৷ বাবার মৃত্যুর সময় শেষ কলকাতায় যাওয়া৷ গত চল্লিশ বছরে দেশে যাওয়া প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে৷ পাঁচ-ছয় বছর অন্তর দু-এক দিনের জন্য কাজে গিয়াছি দিল্লি বোম্বাই বা চণ্ডীগড়ে৷ মা থাকিবার সময় হাসির বাড়িতে গিয়াছি বার দুই-তিন৷ মা চলিয়া যাইবার পর হাসিদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়া আসে৷ হাসির পুত্রটি অবশ্য কর্মসূত্রে দু-একবার এদেশে আসিয়া দেখা করিয়াছে৷ অরুণের দাদা শান্তিনিকেতনে থাকিলে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার উপায় থাকিত৷ কিন্তু সে বহু বছর সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতেছে৷ খুশি শান্তিনিকেতনেই স্থায়ীভাবে আছে৷ কিন্তু তাহার সহিত বহু বছর যাবৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে৷ তাহাকে আমি এদেশে আনিয়া সমস্ত দায়িত্ব লইতে ইচ্ছুক ছিলাম৷ কিন্তু সে এদেশে আসিতে রাজি ছিল না৷ একটি অসম সম্পর্কে জড়াইয়া শান্তিনিকেতনে থাকাই সে যুক্তিযুক্ত বোধ করিল৷ সে কথা লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না৷ তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক আমি নিজহস্তে স্বেচ্ছায় ছিন্ন করি৷

(চলবে)

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর ২০২২

ছবি সৌজন্য: PIXAHIVE, Topper.com, Flickr

অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।