আগুন, বই আর গোলাপ

আগের পর্বের লিংক: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩] [১৪] [১৫] [১৬]

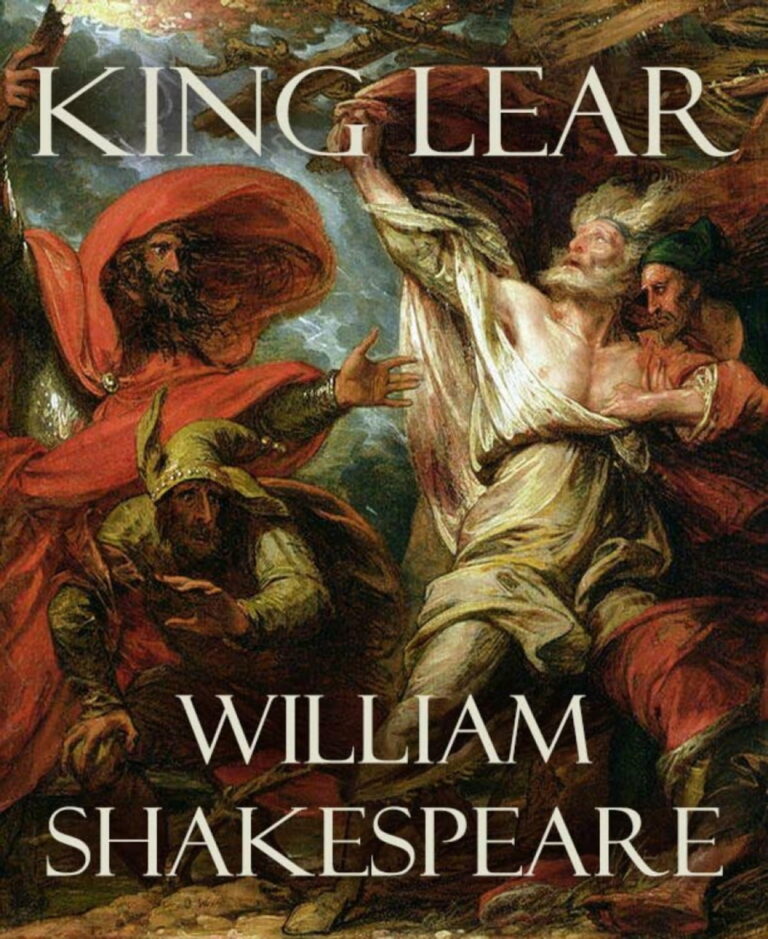

প্রেসিডেন্সি কলেজের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে এমএ পড়ার দরুণ শেক্সপিয়ারের ‘কিং লিয়ার’ নাটকের দুটো অসাধারণ অধ্যাপনার সাক্ষী হতে পেরেছিলাম। প্রেসিডেন্সিতে তাঁর সান্ধ্য ক্লাসে বিশ্রুত শেক্সপিয়ার তাত্ত্বিক প্রফেসর তারকনাথ সেনের আর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের। এই রচনায় ইতিপূর্বে জ্যোতি ভট্টাচার্যের ‘লিয়ার’ পড়ানো নিয়ে একটু বলেছি। তারকবাবুর ওই নাটক পড়ানো নিয়ে আমার সাধ্যমতো এই লেখারই কোথাও একটা পরে বলার চেষ্টা করব। আপাতত স্যারের ‘লিয়ার’ পড়ানো শুরুর উপাখ্যানটাই শোনাই।

তারকবাবু যে-কোনও বিষয় পড়ানো শুরু করতেন সেই বিষয়ে নিজের পছন্দের একটা সিলেবাস ধরিয়ে, অর্থাৎ ওঁর মতে আনুষঙ্গিক যে-সব বই, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পড়তেই হবে পাঠ্য বিষয়টির পূর্ণ স্বাদ ও ধারণা পাওয়ার জন্য। কলেজমহলে একে বলা হত তারকবাবুর সিলেবাস। ‘লিয়ার’-এর জন্য মনে আছে ঝাড়া তিনদিন ধরে শুধু সিলেবাস লিখিয়েছিলেন। সেই সিলেবাসের কোন বই থেকে কতটা কী পড়তে হবে তা-ও বলে গেলেন। তারপর কোনও প্রবন্ধ বা নিবন্ধের কোন অংশে বিশেষ নজর দিতে হবে তা-ও। আর বই, প্রবন্ধ, নিবন্ধের কোনও অংশের কী গুরুত্ব তা বোঝাতে ওঁর একটা পদ্ধতি ছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য ছিল ট্রিপল টিক বা তিন দাঁড়ি অর্থাৎ এমনটা— ✓✓✓। তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হলে ডাবল টিক— ✓✓। আর তার পরে আসে সিঙ্গল টিক— ✓। আর যে অংশ মূল্যহীন তাই পাঠযোগ্য নয় তার জন্য স্যারের রেটিং ছিল ইংরেজি অক্ষর— O। অর্থাৎ শূন্য। সিলেবাসের বেশ কিছু অংশের জন্য স্যারের বরাদ্দ ছিল O।

এইভাবে ক্লাস যখন চলছে এবং তৃতীয় দিনে সিলেবাস ধরানো শেষ হল স্যারের, আমি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলাম। সে-সময় বিখ্যাত ইংরেজ লেখক-সমালোচক এফ আর লিভিস-এর একটা লেখা পড়ছিলাম ‘ট্র্যাজেডি’ সংক্রান্ত। পড়ে কিছু প্রশ্নও জেগেছিল মনে। তাই সিলেবাস লেখানো এবং ক্লাস শেষ হতে আমি ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বক্ষে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “স্যার, লিভিসের ‘লিয়ার’ প্রবন্ধটা কি সিলেকশনে রাখা যায়?” তাতে বিশ্রুত তারকবাবু ওঁর গোল গোল, হাই মাইনাস পাওয়ার চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে হাওয়ায় একটা গোল এঁকে বলেছিলেন,

– Keep it. And put a big O beside it.

জ্ঞান ফলাতে গিয়ে স্যারের এই ভর্ৎসনা আজও ছবির মতো জ্বলজ্বল করছে মনে। জানি না, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছে কিঞ্চিৎ হাসির খোরাকও হয়েছিলামও হয়তো। তবে ঘটনা এই যে বই, প্রবন্ধ, নিবন্ধ জোগাড় করে করে স্যারের দেওয়া সিলেবাসের বেশ কিছুটা পড়ে ফেলেছিলাম। এবং এর অনেক পরে আনন্দবাজারে থাকতে প্রফেসর জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে তারকবাবু প্রসঙ্গে কথায় কথায় এই ব্যাপারটা বলাতে জ্যোতিবাবু একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বললেন,

– ওঁর শুধু পাণ্ডিত্যের বিস্তারই ছিল না। পাণ্ডিত্যের ফোকাসও ছিল। ওঁর নির্বাচনে, ওঁর পাঠ্যসূচিতে পড়লে কোনও টেক্সট ছবির মতো উঠে আসে। ওঁর ধরানো সিলেবাস পড়ে এটা নিশ্চয়ই টের পেয়েছ।

যখন বলললাম ‘হ্যাঁ’ তখন এক মহৎ ‘লিয়ার’ অধ্যাপক আর এক মহৎ ‘লিয়ার’ অধ্যাপক সম্পর্কে হেসে বলেছিলেন,

– এই না হলে কেউ ‘শেক্সপিয়ার্স শর্ট লাইনস’-এর মতো আশ্চর্য প্রবন্ধ লিখতে পারে?!

তারকবাবুর কথায় আরও একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন জ্যোতিবাবু সেদিন। আমি বলেছিলাম,

– যে-নাটক তিন ঘণ্টায় মঞ্চস্থ হয়, তাকে খুলে খুলে, ভেঙে ভেঙে বছরের পর বছর ধরে পড়ানোও তো একটা আশ্চর্য ক্ষমতার ব্যাপার।

তাতে জ্যোতিবাবু, যিনি নিজেও খুঁটিয়ে শেক্সপিয়ার পড়িয়েছেন এবং মহাকবির নাটক মঞ্চস্থও করেছেন, হেসে বলেছিলেন,

– দ্যাখো, স্টেজে আমরা যা তিন ঘণ্টায় দেখছি তার রিহার্সাল হয়েছে হয়তো দিনে ছ’ঘণ্টা করে ছ’মাসে। তারকবাবুর পড়ানোটা হল ওই রিহার্সাল। প্রত্যেকটা সংলাপ, তার প্রত্যেকটা শব্দ, কমা, ফুলস্টপ, ড্যাশ, পজ, জেসচার ব্যাখ্যা করে তুলে ধরা। উনি চলে যেতে পড়ানোর একটা ধারারই শেষ হল।

ভর সন্ধ্যেয় তারকবাবুর ক্লাস, কলেজপাড়ায় বোমা, কফিহাউস এবং গানবাজনা শুনে দিব্যি কাটছিল দিনগুলো, যখন পরীক্ষার দামামা বাজল। তখন পড়াশুনো চেহারা পাল্টালো। কলেজ করে এসেই বই নিয়ে বসা এবং মাঝরাত্তির পর্যন্ত এ-বই থেকে ও-বই হয়ে সে-বই। পাশাপাশি নানা প্রশ্নের লেখা উত্তরে চোখ বুলনো। শেষে ঘুম বলতে ঘণ্টা চারেক। তারপর চান করে নাকেমুখে গুঁজে ফের কলেজ। আর পরীক্ষার গন্ধে গন্ধে কলেজের ক্লাসেও ঢিলে পড়তে শুরু করেছে। বোমের তাণ্ডবে কফিহাউজের ভিড়েও ভাঁটা। প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলরাও আর তত দৃশ্যমান নয়। সর্বত্র এক একঘেয়ে কথাবার্তা— পরীক্ষা! আর আন্দোলন ও অন্যান্য সমস্যার জেরে সেই পরীক্ষার দিনক্ষণও দিনকে দিন বদলাচ্ছে। যদ্দুর মনে পড়ে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার এই ব্যাপক সময়বদল সেই প্রথম ঘটল। ’৭০ সালের শেষ দিকে ধার্য পরীক্ষা সরতে সরতে ’৭১-এর জুনে গিয়ে ঠেকেছিল। আর পরীক্ষার হ্যাপা সামলাতে সামলাতে অনেকেই পড়া ভুলতে শুরু করেছে। তখন বন্ধু শুভরঞ্জন এক চমৎকার সলিউশন বাতলালো। বলল,

– চল, আমরা শান্তিনিকেতনে কটা দিন কাটিয়ে আসি বইপত্তর ছাড়া। কালোর দোকানের পিছনে আমাদের বাড়িটা জাস্ট আড্ডা আর গুলতানি করে কাটানোর পক্ষে আইডিয়াল। কী বলিস?

পরীক্ষার দিনক্ষণের টানাপোড়েনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে কয়েকটা দিন কাটানো বসন্তের হাওয়ায়! এ প্রস্তাবে না বলে কোন মূর্খ? ‘হ্যাঁ’ তো বললামই, সঙ্গে জুটিয়ে নিলাম পাড়ার রামসীতার মন্দিরের ছেলে শ্যামলকেও। একটাও কোর্সের বই নয়, শুধু প্রয়োজনে পাতা ওল্টাবার জন্য প্রিয় রহস্যলেখক এডগার অ্যালেন পো-র একটা কালেকশন সাইডব্যাগে ফেলে রওনা দিলাম ‘মণিহারা’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘নিশীথে’-র লেখকের পাড়ায় ক’টা দিন কাটাব বলে। নেয়েখেয়ে তিনজন দুপুরের দিকে রওনা দিয়ে বোলপুর পৌঁছলাম সদ্যসন্ধেয়। চার আনা ভাড়ায় তিনজনই চড়ে বসলাম রিকশায়। গন্তব্য রতনকুঠি।

সে-বোলপুর আজকের বোলপুর নয়। দোকানপাট, বাজারের উৎপাত নেই। মৃদু অন্ধকারে সুনসান, হল্লাহীন, গুরুদেবের আশ্রমপল্লির সহজ মুখপাত। খানিক যেতেই রিকশাওয়ালার গলা ভেসে এল অন্ধকারে,

– বাবুরা, রস খাবেন না?

শ্যামল সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে বার্তা।

– রস মানে তাড়ি তো? খাব না মানে! ওই খেতেই তো এলাম অ্যাদ্দুর। তো তোমার নামটা…

– মহাদেব, বাবুগো। সোব্বাই এক নামে চিনে।

– চিনবেই তো। তুমি না রসের ভাণ্ডারী! তা নাম যখন মহাদেব তখন একটু হাওয়ার গুণও তো হবেই।

অন্ধকারে সাইকেল চালাতে চালাতে হা হা করে হাসি শুরু হল মহাদেবের। বলল,

– গাঁজা আমি খাই না, তবে রসের সঙ্গে ওইটাও আনিয়ে দুবো আপনাদের। আপনাদের সঙ্গে আমার জমিবে ভাল।

জমা? জমে দই হয়ে গিয়েছিল মহাদেব আমাদের সঙ্গে। শুভদের বাড়িতে আমাদের বস্তাব্যাগেজ নামিয়ে ভাড়ার চার আনা আর তাড়ির দু’টাকা নিয়ে রসের খোঁজে ছুট লাগাল নিমেষে। কাপড়চোপড় বদলে শুভর কাজের লোকের বানানো চায়ে দু’চুমুক দিয়েছি কি দিইনি মহাদেবের পুনরোদয় হল হাতে বড় দুধের ক্যানে করে সুধারস নিয়ে। কাজের লোক তিনটে গেলাস আনতে বলল,

– আরে, মহাদেব কি বাদ যাবে নাকি? আর একটা গেলাস লাগাও।

আর সেটাও আসতে পাত্রে পাত্রে রস ঢেলে সবাইকে দিয়ে নিজেরটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে গান ধরল—

রস বিনে কি দিন কাটে মন,

রসেবশেই পাইবি রে ধন,

রসে ডুবে রসিক যখন॥

নিমেষে কী যে এক পরিবেশ সৃষ্টি হল বলার বাইরে। ছড়ানো বিছনো লাল মেঝের বারান্দায় রস, গাঁজা আর গানে এক নব বারাণসীই উৎপন্ন হল। এতটাই যে বাংলা আর বনি স্কট হুইস্কির কোনৌসর শ্যামলও গেয়ে উঠল ‘এমন সন্ধ্যা আর কি কখনো হবে।’ শেষে শুভ ধরল ওর প্রিয় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর জোরাজুরিতে আমাকেও শেষে ধরতে হল দু’কলি ‘পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি/ চেনা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।’

রাত কত গড়িয়েছিল আজ আর মনে নেই। ডিমের ডালনা, ভাত রাঁধাই ছিল। কাজের লোক জানিয়ে দিল দিনের মিল আসবে কালোর দোকান থেকে। মাছ মিল দু’টাকা করে। ঠিক হল স্নান সেরে মিল খেয়ে আমরা কলাভবন হস্টেলে যাব, সেখানে উপস্থিত থাকবে শুভর বন্ধু প্রিয়ব্রত, শিক্ষাভবনে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তুখোড় ছেলে, কথাবার্তায় স্মার্ট, কলাভবনের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর বন্ধু। মঞ্জুশ্রী ও ওর দুই বন্ধু পিয়ালি ও পূর্ণিমাও থাকবে কলাভবনে। প্রিয়ব্রতর প্ল্যান হল সবাই আমরা কোপাই বেড়াতে যাব, কারণ দিনটা বুধবার, বিশ্বভারতীর ছুটির দিন।

কলাভবনে গিয়ে দেখি চাপ দাড়ি আর কোঁকড়া চুলের প্রিয়ব্রত তিনটি মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। গায়ের রং কালো, শক্তপোক্ত চেহারা আর অত্যুজ্জ্বল একজোড়া চোখ। ওর বান্ধবী মঞ্জুশ্রীর গাত্রবর্ণও কৃষ্ণ, কিন্তু কাটা কাটা মুখশ্রীতে চোখে পড়ার মতো চেহারা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের মেয়ে পূর্ণিমা। বাবা প্রদ্যোৎ ঠাকুর রীতিমতন কেউকেটা লোক। এই পূর্ণিমার পাশে ছোট্টখাট্ট একটা পাখির মতন পিয়ালী। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। কথাবার্তার মধ্যে সাবেক শান্তিনিকেতনের ছাপ। দেখলেই ঠাওর কলাভবনের বিদুষী। কোপাইয়ের দিকে যেতে যেতেই আমাদের আলাপ হচ্ছিল। হঠাৎ পিয়ালি বলল,

– তোমাদের কেউ কি আগে কোপাই নদী দেখেছ?

আমি আর শ্যামল বললাম, ‘না’। জানি না শুভ কী বলেছিল। মনে হয় ‘না’-ই। রাতে পিয়ালি বলল,

– তাহলে আজ তোমাদের সত্যিকারের শান্তিনিকেতন আসা হল।

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করার আগেই এক ফালি সরু কলকল করে বয়ে চলা নদীটা দেখে এক অবাক আমোদে ছেয়ে গেল মন। যেন ‘রক্তকরবী’-র নন্দিনীই খেলে চলেছে বনের পথে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, কোপাই নিয়ে কি রবিঠাকুরের কোনও কবিতা আছে?

কোনও উত্তর পাইনি সেদিন। (চলবে)

পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৩০ অক্টোবর ২০২২

ছবি সৌজন্য: Rakuten, Panthasala

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।